MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

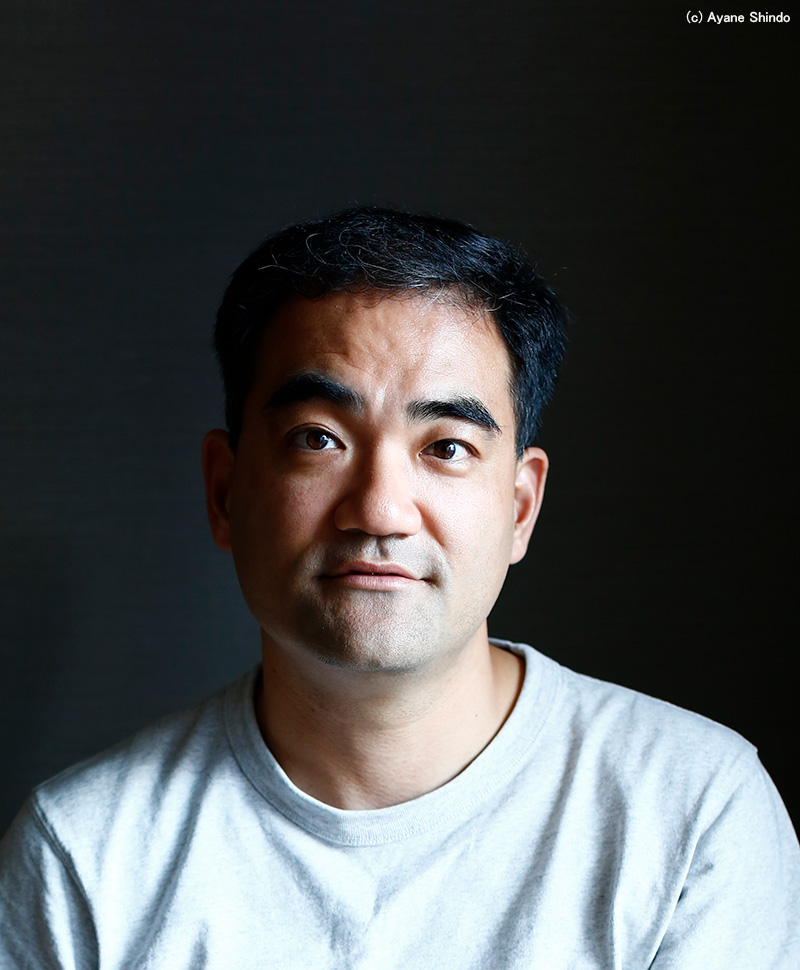

Home > Interviews > interview with Dai Fujikura - クラシックのことはぜんぜん知らない

ときは2007年。それは偶然の巡り合いだった。もしあなたがクリストファー・ヤングの書いた評伝『デイヴィッド・シルヴィアン』を持っているなら、15章と16章を開いてみてほしい。ご存じシルヴィアンという稀代の音楽家と、若くして次々と国際的な賞を受け高い評価を得ていた新進気鋭の作曲家・藤倉大との出会いが鮮やかに──そして通常はコレボレイションと呼ばれる、しかしじっさいには互いの情熱をかけた音楽上の熾烈な闘いの様子が──じつにドラマティックに描き出されているはずだ。『Manafon』(2009年)とそれを再解釈した『Died In The Wool』(2011年)、あるいはそのあいだに発表されたコンピレイション『Sleepwalkers』収録の“Five Lines”(2010年)。それらがふたりの友情の出発点となった。

クラシカルの分野で若くして才能を発揮──なんて聞くと、「さぞ裕福な家庭で英才教育を施されたエリートにちがいない」と思い込んで身構えてしまうかもしれないが、藤倉大はいわゆるエリーティシズムからは遠いところにいる。「じつはぜんぜんクラシック育ちという感じではないんですよ。むしろクラシックのことはぜんぜん知らない」と彼は笑う。「10代や20代のときに聴いていたアルバムを挙げてくださいと言われても、クラシックは1枚くらいしか入らない」。そんな彼が少年時代に何よりも夢中になっていたのは、デイヴィッド・シルヴィアンと坂本龍一だった。それが後年、じっさいに共作したり共演したりすることになるのだから、運命というのはわからない。

ともあれ、音楽的なルーツがそこにあるからだろう、藤倉大の作品には、現代音楽にありがちな人を寄せつけない感じ、理論をわかる人だけが楽しめるあの閉じた感じが漂っていない。彼は近年、笹久保伸との共作『マナヤチャナ』を皮切りに、『世界にあてた私の手紙』『チャンス・モンスーン』『ダイヤモンド・ダスト』と立て続けに〈ソニー〉からソロ名義のアルバムをリリースしているが、そのどれもがアカデミックな堅苦しさとは距離を置いている。

この6月に発売された新作『ざわざわ』もじつにエキサイティングなアルバムで、たとえば最初の3曲の声の使い方には、ふだんいわゆるエクスペ系の音楽を聴いているリスナーにとっても新鮮な驚きがあるだろうし、後半のコントラバスやホルンの曲も、最近エレクトロニック・ミュージックの分野で存在感を増してきているイーライ・ケスラーやオリヴァー・コーツ、ロンドン・コンテンポラリー・オーケストラあたりが気になっている音楽ファンにはぜひとも聴いてもらいたい楽曲だ。

現代音楽の作曲家であるにもかかわらず、クラシカルについてはよく知らない──その不思議な経歴と背景に迫るべく、ロンドン在住の彼にスカイプでインタヴューを試みてみた。

じつはぜんぜんクラシック育ちという感じではないんですよ。むしろクラシックのことはぜんぜん知らない(笑)。10代や20代のときに聴いていたアルバムを挙げてくださいと言われても、クラシックは1枚くらいしか入らない。

■藤倉さんはロンドンのどのエリアにお住まいなのですか?

藤倉大(以下、藤倉):グリニッジほど遠くはないですが、南東のエリアです。たぶん昔、デヴィッド・シルヴィアンやジャパンのメンバーが高校に通っていて、バンドを結成したエリアじゃないかな。

■それが理由でそのエリアを選んだというわけではなく?

藤倉:ちがいますね。たんに家賃が安いところを探して選びました。ここはもともとドラッグの売人とかが歩いているような治安の悪い、荒れた地域だったんですよ。それで家賃が安かったから、あえてここを選んで引っ越したのに、2012年のロンドン・オリンピックの影響で、電車とかがものすごく便利になってしまった。それで一気に家賃が高騰して、住んでいる人たちも変わりました。それでも僕がそこに住み続けられたのは、家主が牧師だったからなんです。大家から電話があるたびに、「人間として最悪の罪は欲望ですよね」と言って、そしたら向こうも「そのとおりだ」と言う。聖書にそう書いてあるわけですし、当たり前ですよね。それをずっと言い続けていたら、うちだけ家賃が上がらなかったんです(笑)。

■すごい裏技ですね(笑)。

藤倉:そうでもしないと住み続けられなかった。その後、近くに引っ越したんですが、そこも信じられないくらい小さなところで、家の状態もよくなかった。だから高くなかったんです。ちなみにチェルシーはお金持ちが住むところなんですが、僕らが住んでいる地域もいまや「東のチェルシー」と呼ばれるくらいにまでなってしまいました。人種も変わりましたね。以前は白人があまりいなかったんですが、いまは白人やお金持ちの人たちばかりです。

■お金のないアーティストたちが住めるような街ではなくなってしまった。

藤倉:そう。ただ、イギリスには不思議な制度があって、売れない画家を装っていても、じつはその両親がお金持ちというケースがあります。譲渡税というか、そういう税があまりかからないらしいんです。だから、親の稼ぎがあるとか、あるいは代々受け継がれてきた家があるとかで、画家としては売れていなくても、ふつうに生活できるんですよ。ここにはそういう人たちが多く住んでいますね。現代美術の画家のような、一見どうやって生きているんだろうと思うような人たちが、このエリアにたくさんスタジオを持っていたりする。たぶん家賃を払う必要がなかったり、親から譲ってもらった家を貸し出してそれで生活したりしている人も多いと思います。イギリスってそういう国なんです。大金持ちではなくても、財産を受け継いで生活できちゃう人たちが多い。

ちなみに僕は日本人で、妻はブルガリア人なのですが、そういうふうにどちらも外国人だとかなり不利ですね。イギリスはふつうの家でも築100年とか200年とか経っていて、そんなぼろぼろの家でも高額で売れちゃう。そういうおじいちゃんやおばあちゃんの家を売って、孫の数で割って入ってきたお金を頭金にして、みんな20歳くらいでローンをはじめるんです。外国人にそれは難しい。だから、小林さんもイギリスの人にインタヴューする機会があると思いますけど、貧乏っぽく装っていてもけっこう良いところに住んでいたりするような人たちは、そういうことなんですよ。

■なるほど。ちなみに、ロンドンへ渡ったのは10代のときですよね?

藤倉:留学するためにイギリスに渡ったのは15歳のときですが、そのときはロンドンではないんです。ドーヴァーの高校にひとりで入って、そこで3年間寮生活をして、ロンドンの大学に行った。ロンドンはそのときからですね。

■クラシック音楽はヨーロッパ、大陸のイメージがありますが、イギリスに行ったほうが良い理由があったんでしょうか?

藤倉:ほんとうはヨーロッパに行きたかったんです。ドイツでクラシックをやりたいと言っていたんですけど、まずは英語を喋れるようになってから、そのあと大学でドイツに行くなりなんなりすればいいじゃないかと親に言われて、まずはイギリスに留学することになった。結果的にそのあとも住み続けているという流れですね。

ちなみに、僕がまだ日本に住んでいたとき、子どものころに聴いていた音楽って、デヴィッド・シルヴィアンとか、坂本龍一さんだったんですよ。『未来派野郎』とか。おそらく僕より10くらい上の人たちがリアルタイムで聴いていたものだと思いますが、そういう音楽に中学生のときにハマって、ひとりで聴いていました。そのままイギリスに渡って、ドーヴァーのCD屋で作品を買い漁ったりして、いまの僕がある。だから、じつはぜんぜんクラシック育ちという感じではないんですよ。むしろクラシックのことはぜんぜん知らない(笑)。10代や20代のときに聴いていたアルバムを挙げてくださいと言われても、クラシックは1枚くらいしか入らない。でもまわりにいるのはクラシックの方が多いから、ふだんこうやってインタヴューを受けるときも、デレク・ベイリーがどうだとかジョン・ハッセルのトランペットが良くてといった話ができなくて残念なんです(笑)。あとは映画音楽かな。ホラーの映画音楽が大好きだったので、中学生・高校生のころは聴きまくっていました。当時日本ではミスチルや小室哲哉が流行っていて、イギリスでは2 アンリミテッドとかもいましたけど、そういうのにはあまり興味がなかったな。当時のチャートに入るようなポップスっていまはもう聴いていられないですよね。でも、80年代のデヴィッド・シルヴィアンの『Gone To Earth』とかは、いま聴いてもものすごくミックスも編集も素晴らしいと思える。

■デヴィッド・シルヴィアンとはその後じっさいに共作することになるわけですが、それはどういう経緯ではじまったのでしょう?

藤倉:もともと僕はたんなる彼のファンだったんです。作品はぜんぶ持っていましたね。その一方で、僕は大学2~3年生くらいから現代音楽の作曲コンクールとかで優勝するようになったんですけど、それはもともと賞金が目当てだったんですね。その賞金で家賃を払ったりしていた。僕は外国人だから働く時間が制限されていたというのもあり、賞に応募しまくってその賞金で生活していたんです。

そうすると、BBCだとかオーケストラの人たちが僕の名前をよく見かけるようになって、それで僕の曲がラジオで流れるようになったりもして、演奏するようになったのが大学3年くらい。そういう感じでゆるやかにキャリアを積んでいったんですが、そんなときにすごくパワフルなおばさまに出会って、彼女が僕にチャンスを与えてくれた。そのおばさまが僕の作品を名門のロンドン・シンフォニエッタに送ったんです。

そのころ、ロンドン・シンフォニエッタでビートボックスとオーケストラを融合させて曲を書くというプロジェクトの話が持ち上がった。そういうことに関心のある作曲家を探しているから、ワークショップに来てくれと連絡があって、それでそのワークショップに行ったんですけど、それじたいはぜんぜんおもしろくなかったんです。で、「行ってみた感想はどうだった?」と訊かれたので、素直に「つまらなかった」と伝えました。「そういうものよりも僕は、デヴィッド・シルヴィアンと一緒に何かをやるのが夢なんだ」って話したんです。

そしたら、「デヴィッド・シルヴィアンなら来週オフィスに来るよ」と。それで彼と会うことになって、作品の交換をしたりしました。そのとき彼はちょうど『Manafon』の録音中だったんですが、僕が自分の音楽を送ると、ぜひ参加してほしいと言われて、そこから仲良くなりましたね。

■きっかけは幸運な偶然だったんですね。

藤倉:そうですね。デヴィッド・シルヴィアンはめちゃくちゃプロフェッショナルで頑固で、自分が納得しない音楽は絶対に許せないという感じの人なんですが、僕も若かったので、彼のほうから誘ってもらったのに、自分が参加した音の使われ方に文句を言ったりしていたんです。なんて失礼なやつだと思いますが(笑)、でもデヴィッドも不思議な人で、投げやりな人だったりギャラを貰ったからやるというような人よりもむしろ、こだわりがあって譲らないような人のほうがいいみたいなんです。それで、口論したりもしましたが、いまも仲は良いですね。現代音楽の作曲家よりも彼のほうがずっと芸術家っぽいですよ。絶対に譲らないし。マスタリングが気にいらないとか、デヴィッド以外の人には聞こえないレヴェルでも。

■その後、坂本龍一さんとも一緒にやられていますよね。それはどういう経緯で?

藤倉:坂本さんがロンドンでコンサートをする機会があったんですが、そのときはチケットを買い逃してしまったんですよ。それで完売しちゃったという話をデヴィッド・シルヴィアンにしたら、どうも彼が僕を紹介するメールを坂本さんに送ってくれたようなんです。あとで坂本さんから、すごく美しいメールだったと聞きました。それでそのコンサートに行けることになり、知り合うことになりましたね。

ちなみに僕は坂本さんの音楽を聴きまくっていたので、日本のアルバムと海外のアルバムとでマスタリングのバランスが違ったりするんですが、知り合いになってからそれを指摘すると、「たしかに違うはずだ」と。「そこまで聴かれているんだ」と驚かれました。「あそことあそこのピアノの音がちょっとだけちがいますよね」みたいな話をしたら、「それはエンジニアが変わったからだ」とか。デヴィッド・シルヴィアンとおなじで、もともとそういうふうなたんなる聴き手だったので、まさか一緒に仕事をできるとは思っていませんでしたね。

作曲コンクールとかで優勝するようになったんですけど、それはもともと賞金が目当てだったんですね。その賞金で家賃を払ったりしていた。僕は外国人だから働く時間が制限されていたというのもあり、賞に応募しまくってその賞金で生活していたんです。

■先ほど少しロンドン・シンフォニエッタのお話が出ましたけれど、彼らは〈Warp〉の作品を演奏したことがあって、テクノの文脈とも関わりがあるんですが、藤倉さんの作品もよくとりあげていますよね。

藤倉:昔はそうでしたね。24歳か25歳くらいのころ、僕は大学院生で、そのときにデヴィッド・シルヴィアンに引き合わせてくれたのとおなじ方から、「メンターをつけて進めていく新しいプロジェクトをするんだけど、ダイはつきたい先生はいるか?」と訊かれたんです。それで、せっかくだから手の届かない人の名前を言ってみようと思って、そのときハマっていたペーテル・エトヴェシュという有名な指揮者であり作曲家の名前を挙げたんです。そしたら、一応聞くだけ聞いてみるね、ということになった。

すると、そのペーテル・エトヴェシュから、「楽譜と音源を送ってくれ」というメールが届いたんです。次にイギリスに行くのは8か月後になるが、そのとき20分だけロンドンのスタジオでレッスンをしてもいい、と。彼は超スーパースターだから、こちらはもう棚からぼた餅のような感じで、言われるままに楽譜と音源を送りました。そしたらそれ以降、奇妙なメールが届くようになったんです。スイスやドイツ、フランス、オーストリアから、ときには添付ファイルしかないような怪しげなメールが送られてくるようになって、これ絶対ウイルスだろうと思いながら開封してみると、どれも「ペーテル・エトヴェシュがあなたのことを知れと言っているが、君はいったい何者なんだ」というような内容で。名門オケからのメールだったんです。とにかく楽譜や音源を送ってくれ、と。それで、まだデータでやりとりする時代ではなかったので、郵送でCD-Rを送ったりしましたね。

そうすると、運がいいことに「この作品を演奏したい」とか「一緒に新作をつくりたいのでベルリンに来てほしい」とかいう話になって。ルツェルン音楽祭のブーレーズのプロジェクトに応募したのもそれがきっかけでした。それからもロンドン・シンフォニエッタとも仕事はしましたが、ヨーロッパのプロジェクトが多くなっていって、イギリスは減っていきましたね。

■こうしてあとから話を伺うと、ものすごくとんとん拍子のように聞こえますね。

藤倉:僕にとって嬉しかったのは、人柄を気に入ってもらって紹介されたのではなかったというところですね。あくまで曲を聴いて判断してもらった。ロンドン・シンフォニエッタとの関係もそうです。大学2年の年末テストのときに、大学とは関係のない外部から審査員としてロンドン・シンフォニエッタのメンバーの方が来たんですが、面接のまえに先に作品を聴かせるんですね。それでいざ面接のときにその人が、テストのことなんか忘れてしまって、「この楽譜を持って返ってもいいか」と言い出して。その横では、僕の先生がニコニコ笑っている。

そして次のシーズンが発表されたときには僕の作品がプログラムされていました。そんな感じで関係がはじまりました。それが大学生2年生のときですから、シルヴィアンと会うのはもっとそのあとですね、20代後半か30歳くらいのころ。

取材・文:小林拓音(2019年8月23日)

| 12 |

Profile

小林拓音/Takune Kobayashiele-king編集部。携わった本に『奇妙なものとぞっとするもの』『イーノ入門』『ブラック・パワーに捧ぐ』『コロナが変えた世界』『Warp 30』『フライング・ロータスとLAビートの革命』など。編集した本に『インディ・ゲーム名作選』『ライトノベル・クロニクル2010-2021』『わたしたちを救う経済学』『ゲーム音楽ディスクガイド』『文明の恐怖に直面したら読む本』『初音ミク10周年』など。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE