MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with (Sandy) Alex G - 塩と砂糖の誘惑

ベッドルームにいるあなたはいまも混乱しているだろうか。もしそうならば、いま聴いてほしいのが(サンディー)・アレックス・Gの音楽だ。ここには何か、いまだ解決していない、ある純粋なエモーションの混沌が生々しく立ち現れているからだ。

フィラデルフィア育ちのアレックス・ジアンナスコーリは、10代のころから bandcamp に多数の音源を発表している。エリオット・スミス直系のフラジャイルな弾き語りと、いくつかのハチャメチャなエレクトロニカのようなトラック。それは本当にベッドルームから繋がっていたもので、ジアンナスコーリはそうやって世界との回路を繋いでいく。

そうしているうちに彼の繊細な歌たちは〈Domino〉に見出され、さらにはフランク・オーシャンにも発見されることとなる。カントリー的な意匠を大きく取り入れた『Rocket』(2017)でその評価を確実に高めると、歌い手、作曲家として熱い注目を集めつつ現代に至っている。エレキング読者のなかには、OPN による“Babylon”のアコースティック・ヴァージョンで歌っていた若者だと言えばピンとくるひとが多いかもしれない。

もはや9作めとなる『House Of Sugar』には、様々な感触の音が詰まっている。オーヴァーダビングした音の重なりから「いつの日か 僕はあなたから離れよう/今日じゃなくて」とビターなメロディの繰り返しが聴こえてくる“Walk Away”、カントリー風のギターが爪弾かれる“Hope”、どこかジョン・ブライオンを彷彿させる室内楽風の“Southern Sky”、といったように。驚かされるのは中盤だ。2分台の曲がズラッと並び、声のエフェクト、サイケデリックなエレクトロニカ、スペース・ロック、大仰なオーケストラなど……が、次々に現れては消え去っていく。その震える声や管弦楽風のアレンジにスフィアン・スティーヴンスを思わせる瞬間もあるが、アレックス・Gの音楽はもっとまとまりがなく、解決しない感情の昂ぶり、あるいは憂鬱を、ところ構わず撒き散らしていくようだ。

90年代ギター・ロック最良のメランコリーを遠景で眺めるような“In My Arms”、やはりエリオット・スミスが降りてくるかのように切ない“Cow”、かと思えば驚くほど甘い調べを持った“Crime”や“SugarHouse”……。それらはいまらしくジャンルが融解した歌だと言えるのかもしれないが、ベッドルーム・ミュージックと言えなくなった現在も、アレックス・Gの音楽は彼自身の内側からダイレクトに生まれているように感じられる。それはこんなにも複雑に、壊れそうに、ときおりしなやかに鳴っている。

僕が「シュガー」や「ソルト」といった言葉をよく使いがちなのは、それらの言葉が示唆に富んだ言葉だから。そのふたつは普遍的な意味を持っているし、世界中の誰もがその言葉から何かを連想できる。味覚的なものというより、誘惑に近いものの象徴かな。

■新作『House Of Sugar』、ブレイクスルーとなった前作『Rocket』からさらにあなたの個性が深まった素晴らしい作品だと感じました。 ただ今回ははじめてのインタヴューなので、基本的なことからいくつか訊かせてください。

ペンシルヴェニアのフィラデルフィアで育ったとのことですが、あなたから見てフィラデルフィアはどんな街で、あなたのパーソナリティにどのような影響を与えましたか?

アレックス・ジアンナスコーリ(Alex Giannascoli、以下AG):すごくいい街だよ。僕はツアーで訪れる以外はほかの街に行ったことがないから比べようがないけど、フィラデルフィアはすごく住みやすい。パーソナリティにはどう影響しているかわからないけど、フィラデルフィアには僕が10代のころからDIYやパンクのミュージック・シーンが存在していた。それがあったから僕が音楽にハマったというのはあると思うね。周りが皆そういうシーンにいたし、音楽に近づきやすい環境だったから。

■4歳ごろから音楽をはじめたそうですが、そのなかでも、あなたが音楽をよりシリアスに捉えるようになったきっかけとなったミュージシャンや音楽はありますか?

AG:その4歳の情報ってウィキペディアじゃない(笑)? あれは、誰かが勝手に書いたデマ(笑)。音楽ははじめたのは14、15歳のとき。音楽にものすごく興味のある姉と、音楽の才能のある兄がいたから、家にはたくさん楽器があって、それを弾いてみたりしているうちにハマっていったんだ。周りにバンドをやっている友だちもたくさんいたし、そのグループの一員になりたかったんだよね。モデスト・マウス、レディオヘッドは大好きで、よく聴いてコピーしていたよ。

■すいません、ウィキペディアの情報を鵜呑みにしたらダメですね! 音楽以外のアート――文学、映画、美術といったもので強い影響を受けたものはありますか?

AG:映画、本、あらゆるものから影響を受けているから、何かをピックアップすることはできないな。最近だと、『アナイアレイション』(註:アレックス・ガーランドによるSF映画。Netflix で視聴可)っていう映画をみたんだけど、エイリアンが出てくる作品で、音楽がめちゃくちゃクールでヴィジュアルが素晴らしかったんだ。今回のアルバムは、そこに影響を受けている。オルタナティヴ系のものなら何でも影響されていたね。昔の僕は、ほかとは違う何か変わったものが好きな自分がクールだと思っていたし(笑)。

■あなたは10代の間、つまり『Trick』(2012)まで、多くの作品を bandcamp を中心に発表しています。いまから振り返って、それほどの原動力は何だったと思いますか?

AG:ただ、気づかれるということが好きだったんだと思う。とくに意識的だったわけではなくて、自由時間にひたすら音楽を作って、それをひとが評価してくれること、ひとがそれをリスペクトしてくれることに無意識にハマっていたんじゃないかな。

■当時のあなたの音楽はエリオット・スミスと比較されることが多いと思いますが、それはあなたにとってフェアなことですか? 実際、彼の音楽から影響を受けることはあったのでしょうか。

AG:エリオット・スミス! さっき音楽をシリアスに捉えるようなきっかけになったミュージシャンは? っていう質問のときに答えるのを忘れていたよ。彼の作品は若いときに散々聴いていた。インターネットで昔は彼も自分自身でレコーディングをしていたと読んだから、自分も彼みたいにレコーディングしようと思って彼の作品をたくさん聴いていたんだ。彼みたいにレコーディングしたければ、それが不可能なことではないとわかっていたからね。

通訳:そのなかでも、おもにどのような点で影響を受けたと思いますか?

AG:ヴォーカルやギターをダブル・トラックしていたと読んだから、僕も同じことをしていた。プロっぽくレコーディングすることよりも、彼に近づこうとしていたね。彼のテクニックを自分のレコーディングに取り入れたかったから、それをコピーしていたよ。

■ほかに10代のころ影響を受けたソングライターはいますか?

AG:10代のころは、ふたつのまったく異なるタイプの音楽を作っていた。ヴォーカルの入った音楽と、超エクスペリメンタルなぶつ切りサウンド。後者のほうでは、エイフェックス・ツインにかなり影響を受けていた。彼みたいなめちゃくちゃ変な実験的サウンドを作るのが好きだったんだ。

■ほかにあなたの音楽がよく比較されるのは、ペイヴメントやあなたとツアーも回ったビルト・トゥ・スピルといった90年代のインディ・ロック・バンドです。彼らと精神的に共感する部分はありますか?

AG:じつは、比べられる前は彼らの存在も知らなかったんだよね。だからわからない。自意識を持って音楽を作るという哲学は共通しているかもしれないけど。気取らずに素直なギターが好きという部分は同じかもしれない。

■彼ら(90年代のインディ・ロック勢)の「ローファイ」という価値観についてはどうでしょう? あなたの音楽からは、荒さや未完成な部分を意図的に残すことで生々しさが感じられるので、何か通じるところがあるのではないかと思ったのですが。

AG:僕はあまりローファイには拘っていない。昔は好きだったけど、それはちゃんとした機材へのアクセスがなかったから。でもいまはちゃんとしたスタジオでいろいろな機材を使える機会がある。僕は、機会があるならそういうものを取り入れたい派だね。

パッと見るとわかりやすい感じなんだけど、見れば見るほど新たな面が見えてくる。一見アニメっぽくておバカっぽいんだけど、じつは深い。僕の音楽も同じで、シンプルそうで捻りがある。

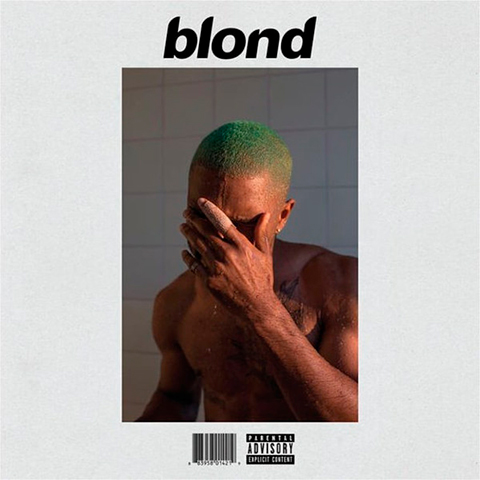

■あなたを有名にしたのは何と言ってもフランク・オーシャンの『Blonde』『Endless』への参加です。彼とのコラボレーションが実現したことに対してあなたはかつてその驚きを語っていますが、ただ、あなたのアングルではあなたの音楽とフランクの音楽のどのような部分が共鳴したのだと思いますか?

AG:わからない(笑)。あれは彼のアイデアで、彼の作品。僕はただ彼が流してくれた曲に合わせてギターを乗せただけだから(笑)。

■前作『Rocket』ではとくに、カントリーの要素が見られました。あなたはルシンダ・ウィリアムスを好きなソングライターのひとりとして挙げているそうですが、カントリーというアメリカ的な音楽のどういったところに魅力を感じるのでしょうか?

AG:カントリーは、聴く作品すべてに内容がある。ほかのジャンルでは曲の内容が曖昧なものも多いけど、カントリーはそれが明確で、しっかりとしたコンテンツがある。サウンドだけではなく、曲に存在するキャラクターも加わるから、パフォーマンスがすごく濃いものになるのがカントリーの魅力だと思うね。

■では『House Of Sugar』について訊きたいのですが、曲はいまも基本的にギターの弾き語りをベースにして作曲するのでしょうか?

AG:そう。ギターではじめることが多いよ。それかキーボード。

■そのなかで、曲の音色はどのように決めていくのでしょうか? というのも、『House Of Sugar』でわたしがもっとも驚かされたのが、曲ごとの音のテクスチャーのヴァラエティの豊かさです。シンプルな弾き語りもあれば、室内楽のアレンジ、エレクトロニカもあり、声に極端にエフェクトがかけられたものもある。その曲に合った音の質感を決めるのは直感的なものなのか、それとも試行錯誤の末にたどり着くものなのか、どうなのでしょうか。

AG:自然の流れでできあがるんだ。ギターではじまり、メロディが決まってくると曲の基本の形ができあがる。それができあがってから数週間、ときには1ヶ月くらいいろいろ試していくうちにそれが進化して厚くなっていくんだ。「進化」という言葉が合っていると思う。

■たとえば“Sugar”は壮大なオーケストラのアレンジとエフェクト・ヴォイスが重なる、アルバムでも異色の楽曲です。このトラックがアルバムにおいて果たしている役割は何でしょう?

AG:たしかに、アルバムのほかの曲とはちょっと違うよね。今回のアルバムは、前のアルバムと繋がったサウンドではじまり、中盤にいくにつれどんどんそれと離れていき、最後のトラックでまた地に足がつく、といった流れになっている。“Sugar”は、アルバムの中でもいちばんこれまでのサウンドとかけ離れた曲なんだ。

■『Beach Music』には“Salt”という曲がありましたが、今回のアルバムでは、アルバム・タイトル『House Of Sugar』、曲としては“Sugar”や“Sugar House”、ほかにも“Taking”で砂糖(Sugar)が多く登場しますよね。あなたの音楽において、あるいは本作において、砂糖は何を象徴しているのでしょうか? 言い換えれば、「甘さ」はあなたの音楽において、なにかとても重要な要素に感じます。

AG:曲によって何を象徴するかは違うけど、僕が「シュガー」や「ソルト」といった言葉をよく使いがちなのは、それらの言葉が示唆に富んだ言葉だからだと思う。そのふたつは普遍的な意味を持っているし、世界中の誰もがその言葉から何かを連想できる。だからさ。味覚的なものというより、誘惑に近いものの象徴かな。

■歌詞では多くで人間関係における複雑なエモーションや痛みが表現されているようですが、フィクションと詩が混ざり合ったような抽象度の高いものとなっています。直接的に感情を表すのではなく、比喩的な言葉づかいやアウトプットをするのはなぜですか?

AG:せっかく好きな言葉を使って自由に表現する機会があるんだから、それだったら自分が創り出したい世界を創り出したいと思う。でも毎回ではないよ。ときにはそのまま率直にストーリーを語る方がいいと思う。でも同時に、思いっきりエンターテイメントにしてもいいなと思うときもあるんだ。僕の歌詞は、僕の音楽と同じで進化する。だから、もっと直接的に仕上がるときもあれば、数週間から1ヶ月かけて広がっていくものもあるんだ。

■たとえば、“In My Arms”の「良い音楽を聴くと悪い事がしたくなるんだ(good music makes me wanna do bad things)」というフレーズが非常に印象的ですが、ここでの「悪いこと」とは何を指しているのでしょうか?

AG:ははは(笑)。友だちといっしょに車に乗っていたときに、トゥルー・ウィドウ(True Widow)っていう友だちのバンドの曲をかけていたんだけど、「聴くと悪いことがしたくなる曲だぞ」って言いながら彼がその曲をプレイしはじめたのがおかしかったから、それを引用したんだ(笑)。

通訳:たとえばどんな悪いこと? 最近何か悪いことはしましたか(笑)?

AG:もしもしていたとしても、ここで言うわけないだろ(笑)?

■そういったこととも関係しているかもしれませんが、あなたの音楽のエモーションは、あなたの世代――いまの若い世代をリプレゼントしていると感じることはありますか?

AG:それはわからない。自分自身をリプリゼントしているということしか確信は持てないな。それは、聴いているひとが決めることだと思う。

■“Southern Sky”のミュージック・ヴィデオのイラストやこれまでの作品を担当してきたエリオット・ベックについて紹介してください。彼の作品のどういったところがあなたの音楽と共鳴するのでしょうか?

AG:彼は5年来の友人で、カズン・ブライアン(Cousin Brian)というバンドにいたんだけど、昔そのバンドといっしょにプレイしたことがあって、それで出会ったんだ。彼は素晴らしいヴィジュアル・アーティストでもあって、僕はヴィジュアル・アーティストとしての彼をすごくリスペクトしている。彼のアイデアはいつも新鮮で素晴らしい。彼のアートの魅力は、パッと見るとわかりやすい感じなんだけど、見れば見るほど新たな面が見えてくるところ。一見アニメっぽくておバカっぽいんだけど、じつは深い。僕の音楽も同じで、シンプルそうで捻りがある。そこが共通点だと思うね。

■すでに多作なあなたですが、あなたにとって『House Of Sugar』がこれまでの作品ともっとも異なるのはどういうところでしょうか?

AG:つまらない答えだとはわかっているけど、いちばんの違いはサウンドのクオリティ。これまでのレコードではすべて同じマイクを使っていた。USBで直接コンピューターに使うタイプのやつ。でも今回は、インターフェイスにつなげるマイクを使ったんだ。今回のレコードでは機材がアップグレードされている。そこがいちばんの違いだね。もう前のマイクには戻れない(笑)。

通訳:ありがとうございました!

AG:ありがとう。いまのところ予定はないけど、日本でショウができることを願っているよ。

質問・文:木津 毅(2019年9月13日)

Profile

木津 毅/Tsuyoshi Kizu

木津 毅/Tsuyoshi Kizuライター。1984年大阪生まれ。2011年web版ele-kingで執筆活動を始め、以降、各メディアに音楽、映画、ゲイ・カルチャーを中心に寄稿している。著書に『ニュー・ダッド あたらしい時代のあたらしいおっさん』(筑摩書房)、編書に田亀源五郎『ゲイ・カルチャーの未来へ』(ele-king books)がある。

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE