MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Interviews > interview with Alexis Taylor (Hot Chip) - ホット・チップ、その魅力はいまも健在

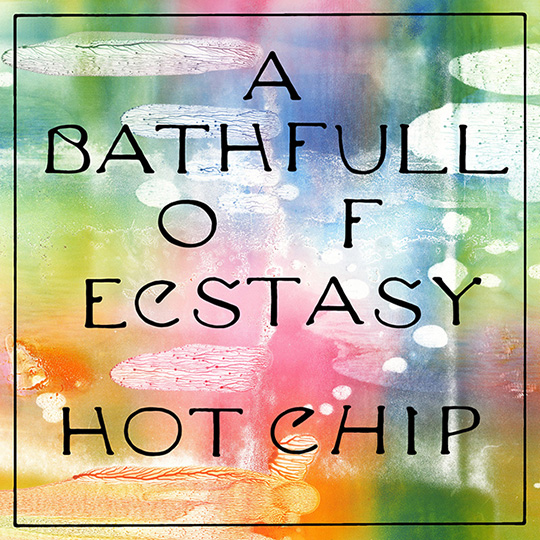

ホット・チップは、UKポップ音楽のお家芸と言える、ソウルやダンス・ミュージックを折衷するエレクトロ・ポップなロック・バンドで、そのサウンドには多幸感とメランコリーが交錯している。20年という彼らの長いキャリアにおいてバンドは着実に成長し、UKシンセ・ポップとしては、いわばニュー・オーダーの後継者というか、いまや今世紀における代表的な存在と言えるのかも。じっさい2019年の前作『A Bath Full of Ecstasy』は批評家から絶賛され、今作『Freakout/Release』も注目のアルバムとなった。

以下、日本のファンを代表して斎藤辰也──ホット・チップ以外は、ほとんどクラシック・ロックばかり聴いているようだが──その彼にまずはファン目線の解説を書いてもらった。その後に続くインタヴューともどもお楽しみください。

ミュージシャンがつまらない作品が出すと僕は追いかけるのをさっさとやめて悪態をつきがちなのですが、ホット・チップのことは14年近く追いかけています。僕がホット・チップをこんなにも好きでいるのは、彼らの音楽はつねに歌心を大事にしているからです。メロディとハーモニーを大事にしたやわらかい歌声でもって、ダンスビートの上で、人としての弱さや苦悩を明かしているからです。そうした歌を聴かせてくれるバンドは貴重です。LCDとかジンジャールートなんかでは、とてもじゃないけどダメなのです。この歌とハーモニーを実現できるバンドは、ホット・チップ以外にいないでしょう。

新型コロナに罹患して部屋にこもることになって思いついたのは、好きなミュージシャンのレコードを、キャリアの初めから最後まで、1日中ぶっ通しで聴くことでした。ボブ・ディラン。ニーナ・シモーン。ヴェルヴェッツ。大好きなビートルズとビーチ・ボーイズも聴きました。しかし、僕のすべてだと思い込んでいたその2組は、決していまの僕のすべてではないことに気づくことになりました。

部屋を侵食するレコードの山の中から10枚しか残せないとしたら、僕はまずホット・チップの作品から『ワン・ライフ・スタンド』を選ぶでしょう。5枚でもそうします。3枚でも、そうしましょう。1枚なら………シド・バレットのセカンドだと心に決めているので、大変な拮抗が生じます。だけど、いまな、ら、『ワン・ライ、フ・スタ、ンド』を、選、ぶ。かもし、れま、せん(大変な拮抗が生じています)。ホット・チップをこれから知る人にもこのアルバムを薦めます。タイトルどおり、彼らの音楽は一生の付き合いができそうな包容力があります。無理をしないで、いつでもありのままで向き合える、そんな気持ちにさせてくれます。弱いことは恥ずかしいことではないんだよと、そう言ってくれる気がするのです。ここでもし、そんなの要らないとあなたが言うのであれば、そもそも音楽なんて聴かなくていいと思います。

2008年の『ワン・ピュア・ソウト』の可愛いけどなんか変なMVを観たとき、シンセ主体の音楽を忌避してロックとヒップホップだけを聴いてきた僕の中で、とんでもないレベルで、なにかが弾けました。折衷という言葉では説明できません。その音楽の中に、僕が好きなもの以外にも、なにかわからないけど色んなものがトロトロになって煮込まれているのを感じたのです。いま食べてるので喩えますが、未知の具材たっぷりのカレーの鍋を覗き込んだと思ったら、画面の向こうから鍋の中身が飛び出して、全身にぶっかけられた。そんな衝撃でした。それ以降、彼らの作品や足跡を追いかけて、それまで知らなかった数々の音楽の扉を叩くことになりました。ニューウェイヴ。テクノ。ハウス。ノイズ。エレクトロ。音楽の広さを音楽を通じて教えてくれるバンドなんて、他にはビートルズくらいしか思いつきませんが、ホット・チップが教えてくれたのは、僕の大好きなビートルズやビーチ・ボーイズが教えてくれなかったものでした。ホット・チップが現代のバンドで、それをリアルタイムで聴くことができるのは、とてもラッキーなことだと思います。

ホット・チップは結成から20年以上が経ちました。ダンスフロアの流行り廃りに流されることもなく、メンバーの入れ替わりもないまま自分たちの地盤を固めることができたのは、アレクシス・テイラー&ジョー・ゴダードのふたりを核としたソングライティング、そして、それを彩るためのサウンド作りにメンバーが力を注いできた結果であると思います。まずもって馴染みやすいメロディと真摯な歌詞を大切にしながら、男性的な“強さ”を回避するアレクシスとジョーの優しい歌声が響いて、メンバーのハーモニーが重なり、それらをダンスのリズムとシンセサウンドが讃える。アレクシスとジョーのマイクリレーやハーモニーは、まるでブライアン・ウィルソンとマイク・ラヴの掛け合いが現代に生まれ変わって、同じバンドにいるかのようです。こうしたヴォーカルワークの美しいバンドは、他に類を見たくても、なかなか見れないと思います(メンバーのアレクシスと初めて会ったとき、僕はビーチ・ボーイズの未発表アルバム『スマイル』のブートの箱を渡しました。「なんでこれを僕にくれようと思ったの?」と言いつつニヤついた彼の笑顔は最高に面白かった。それに、彼とジョーなら『スマイル』は没にしないでしょう)。

今作、『フリークアウト/リリース』では、前作で強固になったダンスビートを引き継いでいますが、これまでのアルバムよりもシリアスなムードが通底しており、一聴すると重々しい印象が残るかもしれません。だけど、僕から述べておきたいのは、前述したようなバンドのあり方は変わっていないということです。明るい音楽で哀しいことを歌うように、人としての弱さや苦悩を隠しませんでした。そういったシンパシーを音楽の上で感じさせてくれます。ただただアッパーなダンスナンバーにもできたはずの“ブロークン”で「時々思う/僕は壊れている/もう壊れようがないほど」と歌うのを聴いて、僕は駅のホームで涙を流しながら歩いていました。いい大人が道端で目を赤くしているのは、通りがかった人にしてみれば不気味だったと思います。でも、不意にそういうことをさせてくる音楽なんです。(斎藤辰也)

右にいるのが質問に答えてくれたアレクシス・テイラー、その隣にいるのがジョー・ゴダード。

僕個人としては、大仰な政治的声明を打ち出そうとすることを楽しいとは思わないね。政治ってものは、自分の音楽にはほとんど入り込んでこない物事だ、そう感じる。ジョーの方なんじゃないかな、音楽にもうちょっと政治が入ってくるのは?

■4月からツアーが続いていますが、いまUKのライヴ状況は、いかがでしょうか? コロナ前の感じに戻ってきていますか?

アレクシス:そうだね、ライヴ/コンサートの状況について言えば、ほんとなにもかもが戻ってきている。会場も再開し規制もなくなったし。けれどもフェスティヴァル、たとえば何万もの人間が集うグラストンベリーのようなイヴェントは、結局数多くの感染者を出すことになった。だから、ある面では物事は「ノーマル」に戻ったけれども、やはりウィルスは依然消え去ってはいない。単に、人びとは感染しても以前ほど具合が悪くならなくなっただけであって、それはたぶんワクチン接種に少し守られているからだろう。

というわけで……たとえば自分たちがフェスでプレイして観客を眺めていても、以前みたいにCOVIDについて考えることはなくなった、そう言っていいと思う。というのも、みんなマスクを着けなくなったから。だから、カルチャーという意味では非常に変化したし、前より少し良くなったっていうのかな、規制が緩まったおかげで。けれどもそれと同時に、COVIDに感染するたび——僕自身、1ヶ月前くらいだったっけ? ウィルスに感染したし、その都度あれがどれだけ不快な体験かを思い出させられるっていう。

■前作『A Bath Full of Ecstasy』に引き続き、今作『Freakout/Release』もじつにパワフルなアルバムになったと思います。まずはサウンドについてお訊ねしますが、先行発表された “Down”は、力強いファンクのリズムが強調されていますよね。LCDサウンドシステムなんかともリンクするファンク・パンクを彷彿させます。

アレクシス:うん。

■それに表題曲の“Freakout/Release”や“Hard To Be Funky”にも強力なリズムがありますが、こうしたビート感、躍動感は、自然に生まれたものなのでしょうか? それともこれは今作において意図したことだったのですか?

アレクシス:リズム・トラック群やグルーヴ、あるいはファンキィな要素に関して言えば、自分たちはとくに「今回はこれまで作ってきた作品とは違う」とは考えていないと思う。過去の作品以上にそれらの要素が強調されていると人びとが感じるだろう、僕たちにそういう意識はなかった、と。けれども、うん、いま言われたように、僕たちは踊るのにすごくピッタリなものを作ろうとしていたね。そうやって人びとにエンジョイしてもらえるなにかを、音楽と人生と踊ることとを祝福できるなにかを人びとに与えたいと思っていた。ただ、思うに、いまの質問にあった印象/感想は――良い感想だけれども、僕たち自身はべつにこれといって、より「パンク・ファンク調」な方向を目指してはいなかったんだ。あれはとにかく、そうだなぁ、たぶん“Down”で使ったサンプリングに導かれたものだったんじゃないかな? あの曲で僕たちはファンク・チューンをサンプリングしたし、それが僕たちを音楽的にあの方向性に引っ張っていった、と。それもあるし、おそらく今回は、アル(・ドイル)があの曲やそれ以外のいくつかのトラックでも生演奏でベース・ギターをもうちょっと弾いているし、彼はLCDサウンドシステムでもプレイしているから、それもあったのかもしれない。彼がふたつのバンドでプレイするベースの奏法はやはり似通ってくる、と。

通訳:いま話に出た“Down”のサンプル、あれはUniversal Togetherness Bandのトラックですが——

アレクシス:そう。

斉藤:たぶん2015年あたりから、ソウルのレコードをサンプリングすることが新曲において増えてきている印象を受けます。これは意図的にそうしているのでしょうか? たとえば、70〜80年代のソウル/ディスコ/ファンク音楽の、そのルーツにお返ししよう、みたいな思いは大事でしょうか?

アレクシス:んー……もしかしたら、僕たちにもそうした思いはあるのかも? だけど、僕たちはずっとソウル/ファンク・ミュージックが好きだったからね。ファースト・アルバムを作ったときですら——あれはサンプリングではなかったけれども、たとえば“Keep Fallin’”のような曲をプレイしていたわけだし、あれはかなりこう、ファンク・ミュージックを作るためのプリミティヴかつ安上がりでローファイな試み、そういう風に聞こえる曲だと思う。とはいえまあ、ソウル・ミュージックからの影響はあるよね、僕たちのもっとも大きな影響源のひとつだと思う。おそらく……まあ、サンプル音源にソウル寄りな変化が起きているとしたら、それは要は、ジョー(・ゴダード)が買っているレコード次第なんじゃないかと思う。というのも、僕自身はレコードからサンプリングはしないし、ネタとして使えそうなセクションを探そうとしてレコードを聴くこともないから。

でも、そうは言いつつ、この同じアルバムで僕は「ファンキィであることについて」の歌(=“Hard To Be Funky”)を書いたわけだし、ということは、うん、たぶんその同じスレッドがこのアルバムの曲の多くにも流れているってことなのかもしれない。でも、いま言われたように、2015年以来、僕たちが「ダンス/ソウル音楽のルーツに敬意を表して」みたいにサンプル音源を選んでいるとか、べつにそういう意図的な決定ではなかったんだ。ただ単に、僕たち自身がああいうスタイルの音楽をずっと好きだからああなった、そういうことだと僕は思う。でまあ、要は、ジョーがレコード屋でなにか発見して、「お、これはグレイトな曲! ぜひサンプリングしたい」と思いついたってだけのことじゃないかと。

斉藤:今回、マイク・ホーナーと、ソウルワックスと、Superorganismのメンバーであるトゥーカンをアルバム制作に抜擢した意図やきっかけはなんですか?

アレクシス:まあ、前作『A Bath Full Of Ecstasy』をやったときも、マイク・ホーナーと一緒に作ったからね。マイクはすごく、すごく優秀だし、とにかく一緒にスタジオで過ごしていても本当に気持ちの良い人で。僕たちが彼と一緒にやることにした理由はそれだったし、彼は僕たちの求めていたサウンドを掴むのを助けてくれた。

ソウルワックスについては、……ジョーの思いつきだったはずだけど、彼が「ソウルワックスにこの2曲を送ってみないか」と言い出して。彼らに聴いてもらい、何を持ち込んでくれるか試しに見てみよう、と。そのうちの1曲は“Down”で、あれは結局彼らにプロダクションを手伝ってもらわずに済んで、ミックスだけやってもらった。もう1曲が“Freakout/Release”で、あれはこう、僕たちからすれば半分くらいまで出来上がっていた感じで――曲は書いたものの、サウンドがどうもいまひとつジャストに収まらない、と。それであの曲をソウルワックスに送り、共同プロデュースおよび追加プロダクションをお願いしたんだ、純粋に、あの曲をフィニッシュさせるためにね。

ホット・チップではコラボに関してはかなりカジュアルに物事が進むんだよ。今作でプレイしてくれたほかのコラボレーター、たとえばドラマーのIgor Cavalera(イゴー・カヴァレラ)、彼はセパルトゥラ(※メタル・バンド)のメンバーだったことで知られる人で——彼は“Eleanor”でドラムをプレイしてくれたけど、あれはメタルっぽい曲ではないよね。それからCadence Weapon(ケイデンス・ウェポンaka ローランド・ペンバートン)については、僕たちはあの“The Evil That Men Do”でラップを入れたいと考えていて、ジョーが彼のことを思いついた。彼とは昔、一緒にツアーをやったこともあった仲だし、運良くタイミングも合って、彼はグレイトなヴァースをあの歌のために書いてくれた。それからシンガーのLou Hayter(ルー・ヘイター)、彼女は僕たちのスタジオの近所に住んでいて、知り合いだし僕たちと一緒にDJをやったこともあるんだけど、まだコラボはやったことながくてね。で、ある日、彼女に「この“Hard To Be Funky”という曲で女性ヴォーカルが必要なんだけど、トライしてみる気はある?」と訊ねてみて、それで彼女がスタジオまで来てくれて、2、3時間で録ったんじゃないかな。そんな感じで、なにもかも……そうだなぁ、かなりこう、フレンドリーな、集団型な音楽の作り方だね。

トゥーカンに関しては、彼は以前、僕のシングルをミックスしてくれたことがあって。トゥーカンは良い要素を持ち込んでくれた。彼がミックスを担当してくれたトラックの多くは、シングルになっていったね。

■“Down”は、曲はパワフルなディスコ・ファンクですが、その歌詞は、質者には「労働」について書かれているように思いました。

アレクシス:うんうん。

■じっさいのところ、これは、どんなところから生まれた言葉なのでしょうか?

アレクシス:COVIDのせいで、僕たちは長いこと集まって一緒に作業することができなかった。だからあの曲はほんと、「遂に僕たちも、スタジオで一堂に会することができた」ってことについて語っているというか……僕にとってはこの自分の「仕事」、僕にとっての仕事であるミュージシャンをやること、歌をクリエイトすることは大事なんだ、と再確認してるっていうのかな。いや、ある意味、僕の周囲にいる人びとやホット・チップの面々、プロデューサーとしてのジョーはそういう風に見ていないのかもしれないよ。ただ、僕たちは努力しなくちゃらないんだ、自らにムチをぴしゃっと叩いてがんばり、この音楽をできる限り良いものにしなければならない、と。

というわけであの曲は、この曲を上手く機能させるために自分は自らを捧げるというか、自分はこの曲をできる限り良いものにするために努力したい、と言っている、そういう感じの曲で。うん、だからあれは一種の……「仕事」、そして「一所懸命働くこと」というテーマ、そしていかにしてこのとある恋愛関係に意味を見出すことができるかについて掘り下げたもの、というかな。ある面では音楽についての歌だし、ある面では誰かとのロマンチックな関係の意図的なメタファーにもなっていて、うん、そのふたつの異なる意味合いのある歌だね。だから、その意味ではかなり曖昧な曲と言えるけれども、一種こう、働くこと/なにかに取り組むことは楽しい行為になり得るってことを歌ってもいて……そうだね、がんばって働くことの肉体性という概念を、リズミックな働きぶりを祝福しているというのかな。だから1曲のなかにいろんなことが込められている。

序文:斎藤辰也(2022年8月29日)

| 12 |

INTERVIEWS

- interview with xiexie - オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- interview with salute - ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる ──サルート、インタヴュー

- interview with bar italia - 謎めいたインディ・バンド、ついにヴェールを脱ぐ ──バー・イタリア、来日特別インタヴュー

- interview with Hiatus Kaiyote (Simon Marvin & Perrin Moss) - ネオ・ソウル・バンド、ハイエイタス・カイヨーテの新たな一面

- interview with John Cale - 新作、図書館、ヴェルヴェッツ、そしてポップとアヴァンギャルドの現在 ──ジョン・ケイル、インタヴュー

- interview with Tourist (William Phillips) - 音楽はぼくにとって現実逃避の手段 ──ツーリストが奏でる夢のようなポップ・エレクトロニカ

- interview with tofubeats - 自分のことはハウスDJだと思っている ──トーフビーツ、インタヴュー

- interview with I.JORDAN - ポスト・パンデミック時代の恍惚 ──7歳でトランスを聴いていたアイ・ジョーダンが完成させたファースト・アルバム

- interview with Anatole Muster - アコーディオンが切り拓くフュージョンの未来 ──アナトール・マスターがルイス・コールも参加したデビュー作について語る

- interview with Yui Togashi (downt) - 心地よい孤独感に満ちたdowntのオルタナティヴ・ロック・サウンド ──ギター/ヴォーカルの富樫ユイを突き動かすものとは

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第3回 『天乃川』とエレクトロニク・ミュージック

- interview with Sofia Kourtesis - ボノボが贈る、濃厚なるエレクトロニック・ダンスの一夜〈Outlier〉 ──目玉のひとりのハウス・プロデューサー、ソフィア・コルテシス来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

DOMMUNE

DOMMUNE