昨年ニュース出ししたところ、あまりの反響の大きさに編集部も驚きの韓国でポンチャック(韓国演歌・ミーツ・テクノ)・リヴァイヴァルを先導する男、250(イオゴン)。これぞ真の韓流なのだと言わんばかりの、とんでもない力作がついに完成した。アルバム名はシンプルに、『ポン ppong』だ。

『ポン』には、電気グルーヴのファンにはお馴染みのイ・パクサも参加。また韓国ジャズ界の大物、イ・ジョンシクをはじめ、韓国大衆音楽における重鎮たちが何人も参加している。コロナに戦争と、こんなとんでもない時代、音楽と笑いをありがとう。まずはこちらで購入可。

‘ロイヤル・ブルー (Royal Blue)’

本作には、韓国大衆音楽の象徴的な存在であり、近年欧米でも再評価の機運が高まっているギタリスト・作曲家のシン・ジュンヒョン、韓国の「国民歌手」チョ・ヨンピル(チョー・ヨンピル)の80年代の代表曲「ソウル・ソウル・ソウル」や「キリマンジャロのヒョウ」をはじめ、作曲家の夫キム・ヒガプとのコンビによる数多くの名曲でも知られる作詞家のヤン・インジャ、90年代の韓国歌謡界には欠かせない名セッションプレイヤーであり(ソテジ・ワ・アイドゥル「君に」、デュース「夏の中で」、イ・スンチョル「さよならなんて言わないで」等)、日野皓正セクステットのメンバーとしても活動するなど日本のジャズ・シーンとの交流も深いサックスの巨匠イ・ジョンシク、高速道路トロット・メドレー界の伝説であり電子オルガン奏者のナ・ウンド、日本でもポンチャックの代名詞として名高いイ・パクサ、そのイ・パクサの片腕として知られたキーボーディストのキム・スイル、韓国では誰もが知っている人気アニメ『赤ちゃん恐竜ドゥーリー』の主題歌を歌った歌手オ・スンウォンまで、大衆音楽の歴史に名前を残した巨匠たちが大挙して参加している。

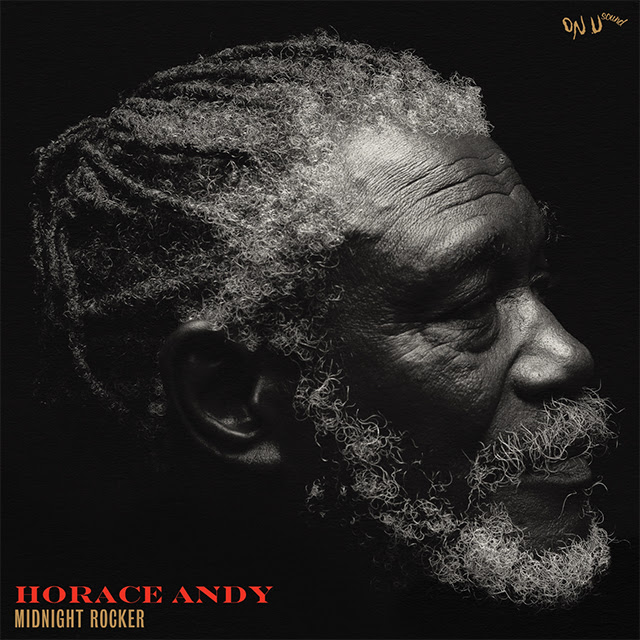

250(イオゴン)

ポン ppong

BANA

アルバム音源ストリーミング・購入リンク

https://orcd.co/250ppong

Tracklist

01. 全てが夢だったね It Was All a Dream

02. ベンバス Bang Bus

03. 愛のはなし Love Story

04. 裏窓 Rear Window

05. そして誰もいなくなった …And Then There Were None

06. バラボゴ Barabogo

07. 私は君を愛す I Love You

08. ください Give Me

09. ロイヤル・ブルー Royal Blue

10. レッド・グラス Red Glass

11. フィナーレ Finale

‘ベンバス (Bang Bus)’

‘裏窓 (Rear Window)’

日本統治時代、同時代の西洋音楽の(直接的な)影響を受けることがなかった朝鮮半島で、最初に根を下ろした大衆音楽は他でもない、演歌と軌を一にしたトロットだった。トロットは時代の雰囲気に乗り、変化と拡張、栄枯盛衰を経て、今日に至るまで命脈を保ってきた。その中でも、トロットをベースにテクノとディスコを融合した混種であるポンチャックは、観光地の駐車場、高速道路の休憩所、お年寄りが集まる公園といった場所で接することができる類のものだった(ただし、これは日本でも知られるところの狭義の音楽ジャンルとしてのポンチャックであり、本来ポンチャックという言葉はリズムを表す擬声語である)。

トロット、とりわけポンチャックは「中高年のダンス音楽」、という固定観念が若い世代の頭の中に深く植え付けられた。あるいは、一部のエンターテイナーがギャグ的なイメージを作るために披露する音楽として人口に膾炙したであろう。ポンチャックを消費する世代がいよいよ終わりに近づいているように見える現時点で「果たしてポンチャックは命脈を繋いでいくのだろうか」という疑問が生じる。ここで、BANA(Beasts And Natives Alike)所属のプロデューサー、250 (イオゴン) の試みが注目される。

250は、韓国のプロデューサー兼DJとして、幅広い分野で優れて独創的な活動を展開してきた実力派アーティストだ。250は、自身のデビュー・アルバム『ポン』のために、実に4年もの長きにわたって制作作業に没頭してきた。

250は、NCT 127(’Chain,’ ‘My Van’)、ITZY(’Gas Me Up’)、f(x)、BoA 等のK-POPのみならず、ESENS、Masta Wu、Kim Ximya (XXX) 等のヒップホップに至るまで、幅広いジャンルのプロデューサー

として活発に活動してきた。そしてその実力を認められ、キツネのアジア・ツアー、NTSラジオ、ガブリエル・ガルソン・モンターノのソウル公演、ソウル・ファッション・ウィーク、カルティエ財団のソウルでの展示音楽など、様々な分野でラブコールを受けてきた。

アルバム『ポン』は、韓国大衆音楽史において明らかに重要な位置を占めるものの、ジャンル的に切り捨てられ、誰もまともに議論しようとしない「ポン」というキーワードを真摯に見つめ直す、大きな意味を持ったプロジェクトだ。

韓国、そして日本においてもなじみのあるポンチャックのリズムとメロディーを250が自分だけのスタイルで現代的に再解釈した今回のアルバムには、韓国大衆音楽史上初めて「ポン」について真摯に探求し、究極的には様々な世代を一つにするダンス音楽を作ろうという実験的意図が込められている。

250はアルバム『ポン』の4年にわたる制作過程を愉快に収めたドキュメンタリー・シリーズ「ポンを探して」のホストとして、ドキュメンタリー映像をこつこつと発表し、音楽愛好家の間で多くの関心を呼んできた。 2018年には『ポン』にも収録されている最初のシングル「裏窓(イチャン)」と型破りなミュージック・ビデオを公開し、キツネのキュレーションによるプレイリストに選曲されるなど、多くの期待を集めた。

BANA (Beasts And Natives Alike):韓国の音楽シーンにおいて、その際立ったキュレーションで独自の位置を占めるレーベル兼マネージメント。SMエンターテインメントのインターナショナルA&Rだったキム・ギヒョンが独立して2014年に設立。韓国最高のラッパーの一人とされる E SENS (イーセンス) が、以前の事務所だったアメーバカルチャーを離脱後、BANAの立ち上げから最初の所属アーティストとして合流したことで大きな話題を呼んだ。E SENSが大麻不法所持で逮捕後、2015年に獄中から発表したアルバム『The Anecdote』は各方面から絶賛を浴び、翌年の韓国大衆音楽賞で最優秀アルバム賞を受賞。その後もエクスペリメンタル・ヒップホップ・デュオのXXX、プロデューサー/DJの250やMaalib、アニメーターの

エリック・オー等、多彩なアーティストと契約。2021年3月には韓国ヒップホップ界を牽引してきた重鎮ラッパー、Beenzino (ビンジノ) の加入が発表され、今後の展開にさらに期待が集まっている。

Website https://beastsandnatives.com/

Instagram BANA @watchbana, 250 @250official