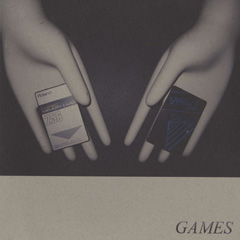

Games / That We Can Play | Hippos In Tanks

OPN(ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、というのが正確な読み方ということです、すいません!)によるチルウェイヴ・プロジェクト、ゲームスが早くも2枚目のシングルをリリースする。4曲+ふたつのリミックス・ヴァージョン入り。

OPN(ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー、というのが正確な読み方ということです、すいません!)によるチルウェイヴ・プロジェクト、ゲームスが早くも2枚目のシングルをリリースする。4曲+ふたつのリミックス・ヴァージョン入り。

1曲目の"ストリベリー・スカイズ"はメランコリックで甘ったるいドリーム・ポップ・ディスコで、なんの喜びもなく酒を飲みながら、しかし恍惚としているという、実に倒錯した享楽性をはらんでいる......ベースと歌はずいぶんと80年代風だが、録音のくぐもった感覚と別世界へまっしぐらなずぶずぶのアンビエンスはいまのモードを伝えている。続く"ミディ・ドリフト"は楽天的なフィーリングを伝えるクラフトワーキッシュな曲で、"プラネット・パーティ"はダークスターの『ノース』とも連帯するであろう悲しみのシンセ・ポップ......。

そして、シングルのなかでもっともキャッチーなのがこの曲、"シャドウズ・イン・ブルーム(Shadows In Bloom)"。映像はM.I.Aの"ボーイズ"やエイフェックス・ツインも手掛けるウィアードコア(weirdcore)。どうぞご堪能ください。