きました。今年30周年を迎える〈Warp〉の良心、プラッドが新たなアルバムをリリースします。同レーベルを初期から支え続け、多くの名作を送り出してきた彼らデュオですが、今度はいったいどんな試みにチャレンジしているのでしょう。現在、“Maru”と“Recall”の2曲が公開中。躍動的なビートと美しいメロディの映える前者、インダストリアルで重厚な後者、どちらもたまりません。発売日は6月7日。ああ、プラッドよ。

P L A I D

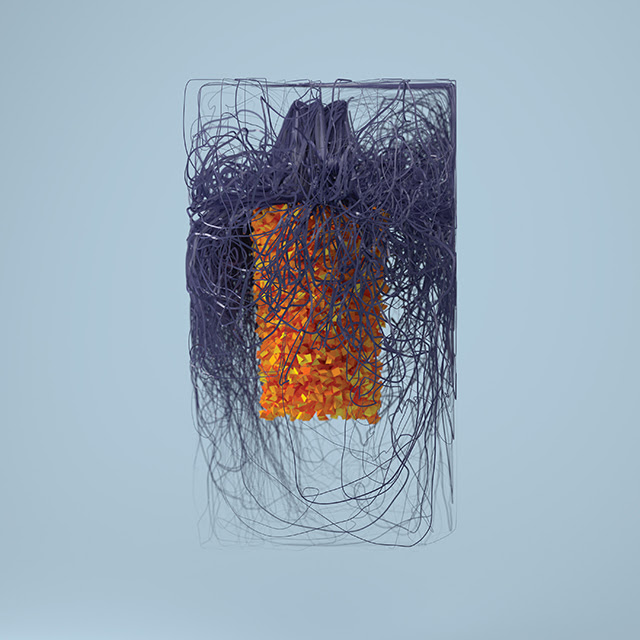

今年30周年を迎える〈WARP〉のオリジネーター、プラッドが6月に待望の最新作『Polymer』 をリリース! 先行シングル「Maru」と「Recall」が解禁!

エイフェックス・ツインやオウテカと共に長きに渡ってエレクトロニック・ミュージック・シーンを牽引する〈WARP〉の看板アーティスト、プラッド。大胆で、心に響くエレクトロニック・ミュージックを創り出している彼らが、10枚目となるスタジオ・アルバム『Polymer』を6月7日にリリースすることを発表すると同時に、アルバムより“Maru”と“Recall”の2曲を先行解禁した。

Maru:

https://www.youtube.com/watch?v=mBpVycuV7xM

Recall:

https://www.youtube.com/watch?v=EYXiESVnERY

反復される機械的なビートに美しいメロディが心地よい“Maru”、そして“Recall”ではOPNのサンプリング使いも思い起こさせるかのようなビートに加え、インダストリアルなサウンドが聞こえてくる、紛れもなく〈WARP〉、そしてプラッドのサウンドを奏でている。

エネルギッシュなサウンド、明るくメロディックで体の奥に響くリズム、催眠剤のようなテクスチュアーを駆使してクリエイトしたアルバム『Polymer』は、おそらく彼らにとって今までで最もまとまりのあるダイレクトな作品といえるだろう。感情のうねり、感化、インスピレーションなど幅広く網羅した『Polymer』は、今の時代のために作られたアルバムだ。特徴的なポリフォニー、公害、政治から影響を受けており、環境、合成品、生存と死、人々の繋がりと断絶といったテーマをぶつけている。

革新的なデュオ、エド・ハンドリーとアンディ・ターナーは、90年代初期に所属していたザ・ブラック・ドッグから枝分かれし、プラッドとして活動を始めた頃から、エレクトロ・ミュージックの領域を大きく広げてきた。2019年に設立30周年を迎える〈Warp Records〉の大黒柱として、エイフェックス・ツイン、オウテカ、ナイトメアズ・オン・ワックスらと共に、レーベルの輝かしい功績を称える存在となっている。持ち前の冒険心と遊び心溢れるアプローチが、ビョークとの共作に繋がったり、また、マーク・ベル(LFO)、アルカ、ハクサン・クロークといったアーティストとのコラボレーションに繋がっている。

『Polymer』で扱っている問題点や利点は、このアルバムにとって良いテーマになるだろうと感じた。反復性の強さ、忍耐力と厄介な固執、天然物 vs 人工物、シルクとシリコン、それらがぼくらの生活に与える重要な影響だ ──Plaid

プラッドの最新作『Polymer』は6月7日(金)に世界同時リリース。国内盤にはボーナストラック“Sol”が追加収録され、さらに解説書が封入される。iTunes でアルバムを予約すると、公開中の“Maru”と“Recall”がいち早くダウンロードできる。

label: WARP RECORDS / BEAT RECORDS

artist: PLAID

title: POLYMER

release: 2019.06.07 fri ON SALE

国内盤CD:BRC-601 ¥2,400+tax

ボーナストラック追加収録/解説書封入

[ご予約はこちら]

BEATINK.COM:

https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=10233

iTunes : https://apple.co/2ZlbUs3

Apple Music : https://apple.co/2DkUYIP

TRACKLISTING

01. Meds Fade

02. Los

03. Maru

04. Ops

05. Drowned Sea

06. The Pale Moth

07. Dancers

08. Nurula

09. Recall

10. All To Get Her

11. Dust

12. Crown Shy

13. Praze

14. Sol (Bonus Track for Japan)