これは待望のニュースです。作品を出すたびにオリジナリティの限界を更新し、そのディスコグラフィすべてが重要作といっても過言ではない、まさに10年代を代表する電子音楽家のひとりとなったローレル・ヘイロー、先般も『Raw Silk Uncut Wood』という素晴らしいアルバムを届けてくれたばかりの彼女がこの年末、来日公演を開催します。12月6日(木)@東京UNIT、12月7日(金)@京都METRO。しかもこのツアーには、先日のOPNのMYRIAD公演でも来日したイーライ・ケスラー(こちらも10月に〈Shelter Press〉より新作『Stadium』をリリース予定)が帯同、日本からは日野浩志郎率いるgoat(東京)とMadeggこと小松千倫(京都)が参加します。これは見逃し厳禁ですね~。

Laurel Halo live with Eli Keszler Japan Tour 2018

■2018/12/06 (THU) UNIT, Tokyo

guest: goat

OPEN 18:30 START 19:30

ADV. 4,300yen (ドリンク代別途) 2018年10月6日 (土) ON SALE

チケットぴあ (Pコード: TBC)

ローソンチケット (Lコード:TBC)

e+ (https://bit.ly/2MoiI0i)

Clubberia

RA

■2018/12/07 (FRI) METRO, Kyoto

guest: Kazumichi Komatsu (Madegg)

OPEN 18:30 START 19:00

ADV. 4,000yen (ドリンク代別途) 2018年10月6日 (土) ON SALE

チケットぴあ (Pコード: 130-319)

ローソンチケット (Lコード: 55458)

e+ (https://bit.ly/2MoiI0i)

ワンオートリックス・ポイント・ネヴァーとならぶ、現USアンダーグラウンドが生み出したエレクトロニック・ミュージックの鮮やかな特異点、ローレル・ヘイローが、NYより鬼才ドラマー/パーカッショニスト、イーライ・ケスラーを帯同してのライヴ、待望の来日公演が東京UNIT、京都METROにて決定! UKの名門〈hyperdub〉よりリリースされた、ディープな電子音とその歌声によって発露する柔らかなポップ・センスが溶け込む『Quarantine』(2012年)で世界的に大きく注目を集めた。一転して続く『Chance Of Rain』(2013年)や〈Honest Jon's〉からの「In Situ」(2015年)は、彼女のテクノ・アーティストとしての側面をくっきりと示す作品となった。そして2017年の『Dust』は、キュートなポップ・センスとエレクトロニクス~アヴァン・ミュージックが奇跡的な配分で同居した作品となり、多くのメディアでも年間ベストへと選出される作品となった。と、思えば最新作となる『Raw Silk Uncut Wood』では、初期のアンビエント・フィーリングをさらに増幅させつつ、フリー・ジャズや現代音楽などを飲み込んだ壮大な作品をリリース、まさにとどまることを知らないその才能の幅を見せつけている。こうした作品でのローレルとのコラボなどなどまさにひっぱりだこ、さらには自身もソロ・アーティストとして〈PAN〉や〈ESP Disk〉からもリリースするイーライ・ケスラー。ローレルとイーライのライヴはまさにいま、必見の内容と言えるだろう。そして東京UNITでは、イーライの来日時のセッションやGEISTへの参加も記憶に新しい、日野浩志郎(YPY)率いるgoat、京都METRO公演では、Madegg名義でハウス~アンビエント~ビート・ミュージックなどさまざまな領域で活動する小松千倫が登場する。(河村祐介)

■Laurel Halo (ローレル・ヘイロー)

重く、細かく切り刻まれた電子音楽は、ライヴ・パフォーマンスやDJ、アルバムやスコアの作曲まで、Laurel Haloの作品の中核を成している。ミシガン生まれ、現在はベルリンに在住する彼女は、ワイヤー・マガジンでアルバム・オブ・ザ・イヤーを獲得した2012年のデビューアルバム『Quarantine』をリリースしたロンドン拠点のレーベル〈Hyperdub〉を中心に作品を発表している。

2013年に〈Hyperdub〉からリリースした『Chance Of Rain』と〈Honest Jon's〉から2015年にリリースした「In Situ」の2枚のアルバムは、彼女の長期間に渡るツアー時期に制作され、全編インストゥルメンタルのアルバムであり、ライヴセットを発展させたハードウェアによるリズメロディックなダンスフロア向けの作品になっている。

2015年には日本のヴァーチャル・ポップスター、初音ミクとのコラボレーション・インスタレーション「Still Be Here」のサウンドトラックを手掛け、この作品は、2016年にベルリンのHaus der Kulturen der Weltで初演され、続いて2017年にロンドンのBarbicanでも披露された。

2017年に〈Hyperdub〉からリリースされた『Dust』は『Chance Of Rain』と「In Situ」でのハードウェアによるマシン・ファンクの美学と、緩やかかつ賑やかなソングライティングを組み合わせ、改めて多くの評論家/メディアから高い評価を得た。また本作は多数のコラボレーター(Eli Keszler、Julia Holter、Lafawndah、Kleinなど)のフィーチャリングも話題となった。

その後、Laurelはオランダのデザイン・グループMetahavenが制作した長編実験ドキュメンタリー『Possessed』のスコアを手掛け、2018年の最新のリリースはクラシカルなインストゥルメンタルを集めたミニLP『Raw Silk Uncut Wood』。アルバム『Dust』やデュオ・ライヴも定期的におこなっているコラボレーターのEli Keszlerとチェリスト、Oliver Coatesをフィーチャーしている。本作はパリ拠点の先鋭的レーベル〈Latency〉よりリリースされた。

またLaurelはマンスリーでロンドンのFM局、RinseにDJ MIXを提供している。

https://www.laurelhalo.com

https://soundcloud.com/laurelhalo

■Eli Keszler (イーライ・ケスラー)

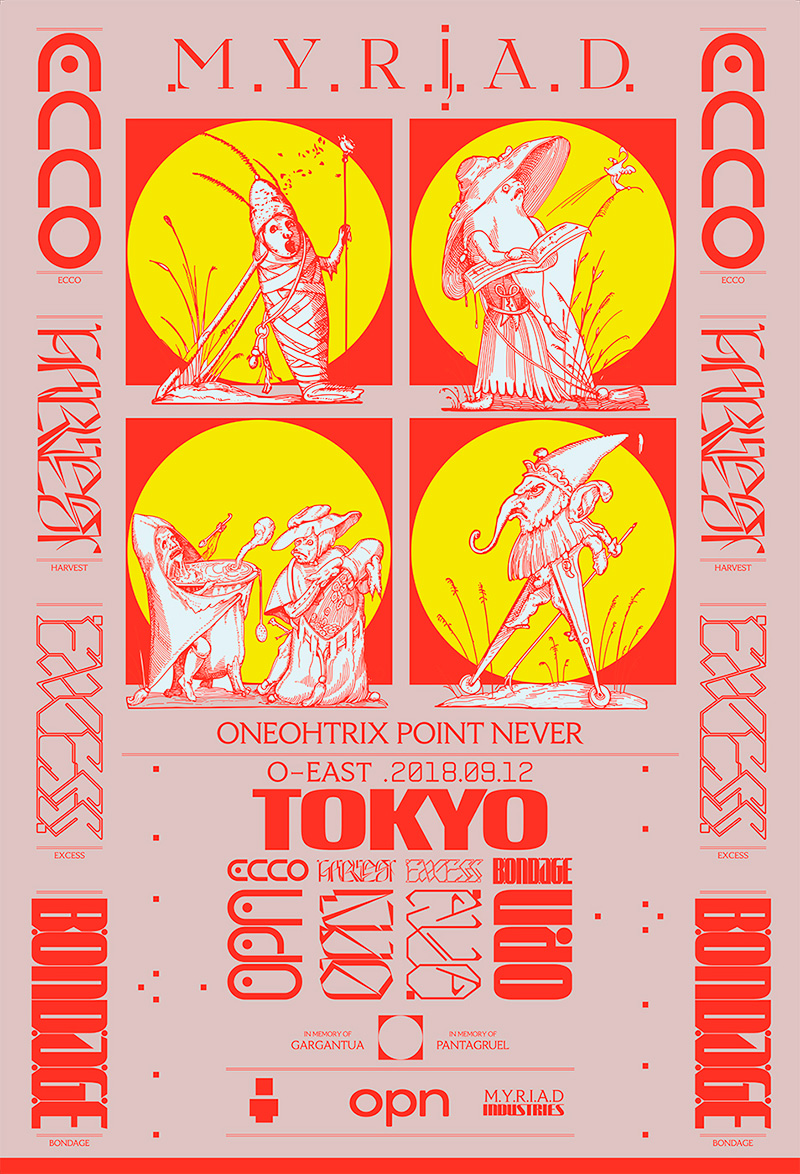

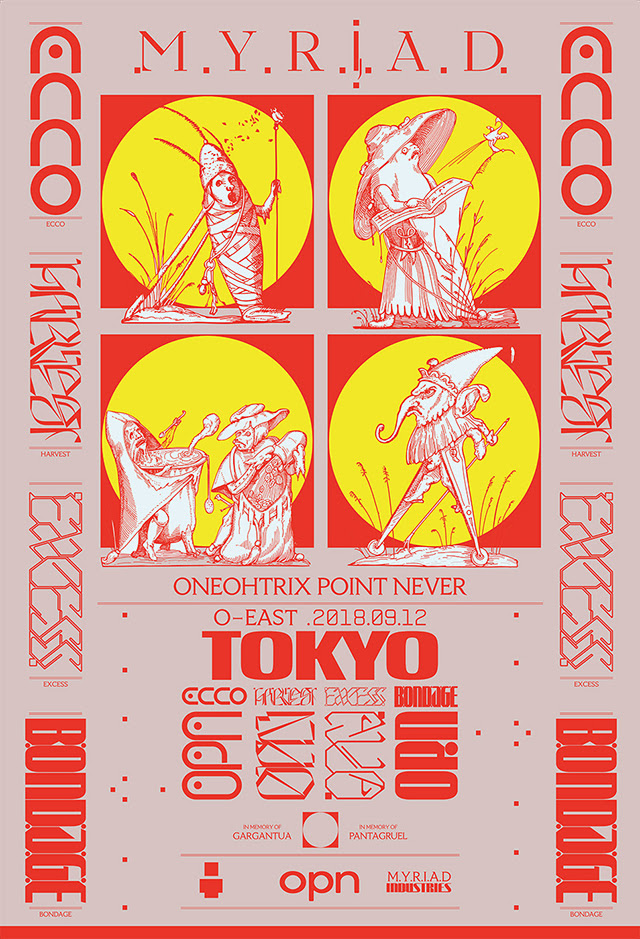

ニューヨークを拠点とするアーティスト/作曲家/パーカッション奏者。音楽作品のみならず、インスタレーションやヴィジュアル・アート作品を手がける彼の多岐に渡る活動は、これまでにLincoln CenterやThe Kitchen、MoMa PS1、Victoria & Albert Museumなど主に欧米で発表され、注目を浴びてきた。これまでに〈Empty Editions〉、〈ESP Disk〉、〈PAN〉、そして自身のレーベル〈REL records〉からソロ作品をリリース。ニューイングランド音楽院を卒業し、オーケストラから依頼を受け楽曲を提供するなど作曲家としても高い評価を得る一方で、近年はRashad BeckerやLaurel Haloとのコラボレーション、Oneohtorix Point NeverのMYRIADプロジェクトへの参加など、奏者としても独自の色を放ち続けている。なお最新ソロアルバム『STADIUM』はSHELTER PRESSより今年10月にリリースされる。

https://www.elikeszler.com

■goat

以前はスタンダードなロック編成でありながら、ギター、ベース、そしてサックスさえもミュート音などを使ったパーカッシヴな演奏をし、12音階を極力外してハーモニクスを多様することによりいわゆるバンド・サウンドとは異なるサウンドを作り出していた。2017年よりメンバーと楽器を変更し、リズムが交差し共存しながらも続いていく、繰り返しのリズム・アプローチへの探求を深めていく作曲へとシフト。これまで〈HEADZ〉より1st album『NEW GAME』、2nd album『Rhythm & Sound』をCDリリースし、2018年にはその2枚のアルバムから選曲したLPを〈EM records〉よりリリースした。

HP: https://goatjp.com

Facebook: https://www.facebook.com/Goat-408629939245915/

SoundCloud: https://soundcloud.com/goatjapan

Twitter: https://twitter.com/goatJp

■Kazumichi Komatsu (Madegg)

16歳よりコンピューターを使った作曲をはじめる。これまでに〈flau〉〈Angoisse〉〈Manila〉 〈Institute〉〈Rest Now!〉などのレーベルより3枚のアルバム、複数のEPをリリース。池田良司、ティム・ヘッカー、ジュリア・ホルター、マーク・フェル、アルカなどのアーティストの来日公演をサポート。

自然や街のなかの様々な音をフィールドワークを通して採集し、それらの音素材をもとに抽象的なサウンドスケープを構築する。近年は局所的な環境や情報を反復することで非指向的な安定未満の状態へと変化させるようなアンビエント・ミュージックの実験をおこなっている。またクラウド・ネットワーク以降の現代的なメディア環境において詩(ミーム)の可能性を検証するインスタレーション作品をサウンドデザイン、コンポーズ、グラフィックデザイン、ポエトリーなどを基調に展開している。

label: Warp Records

label: Warp Records label: Warp Records

label: Warp Records label: Warp Records / Beat Records

label: Warp Records / Beat Records