MOST READ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- interview with Toru Hashimoto 選曲家人生30年、山あり谷ありの来し方を振り返る | ──橋本徹、インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 | 対談:ジェフ・ミルズ × 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- みんなのきもち ――アンビエントに特化したデイタイム・レイヴ〈Sommer Edition Vol.3〉が年始に開催

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- Beyoncé - Renaissance

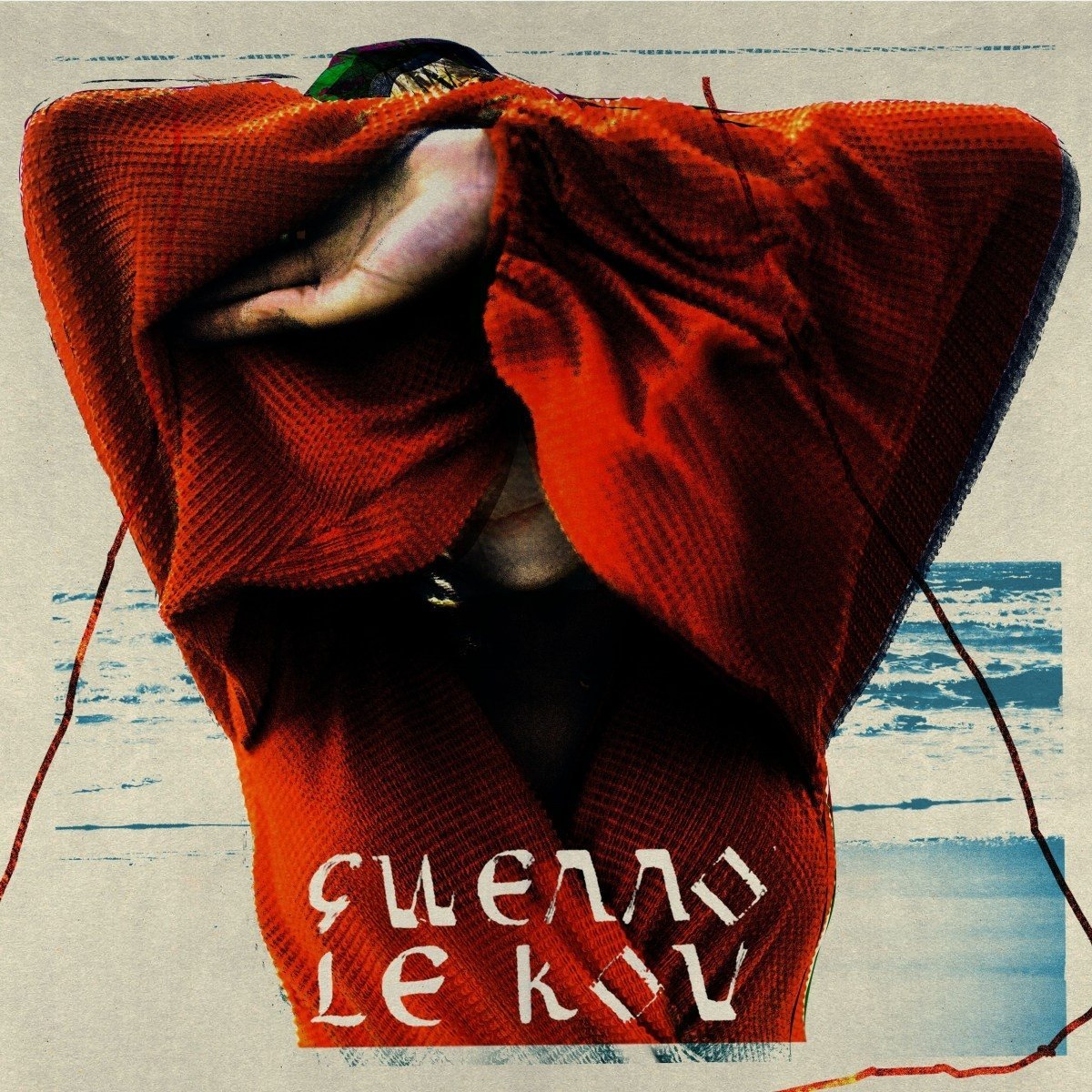

Home > Reviews > Album Reviews > Gwenno- Le Kov

世界は滅びる。あまりにもたやすく、それは消失する。核戦争なんか起こらなくたっていい。地球外生命体からの侵略を待つ必要もない。あなたがいつもどおり毎日の暮らしを送ってさえいれば、ただそれだけで世界は滅び去っていくのである。

たとえば「This is a pen」という定型文がある。この言い回しから想像される風景は、「これはペンです」という言い回しから想像される風景と大きく異なっている。言語はそのおのおのに固有の認識の帝国を築き上げる。ようするに、言語こそが世界を作り上げているのである――なんて書くと構築主義っぽくなっちゃうけれど、言語にそういう側面があることは否定しがたい事実だろう。だから、あるひとつの言語が失われるということは、それによって認識されていた世界がひとつ滅亡するということなのだ。

現在地球上に生存する言語の数は3000とも5000とも8000とも言われている。その正確な数をはじき出すことは不可能だが、2年前の『ワイアード』の記事によると、それらは4ヶ月にひとつのペースで失われていっているのだという。あるいは2週間にひとつ、という説もある。いずれにせよ、あなたが歯を磨いたり満員電車に揺られたりクラブで踊ったりして過ごしている数週間ないし数ヶ月のあいだに、少しずつ、だが確実に、世界は消滅していっているのである。

そんなふうにいまにも消えてしまいそうな世界を崖っぷちのぎりぎりで支えている言語のひとつに、コーンウォール語(ケルノウ語)がある。ケルト語派に分類されるその言語はユネスコの評価によれば「極めて深刻」な消滅の危機にあり、日本でいうとアイヌ語がこれに相当する。

コンセプチュアルなインディ・ポップ・バンド、ザ・ピペッツのシンガーだったグウェノー・ソーンダーズ、彼女にとって2枚目となるソロ・アルバム『Le Kov』は、そんな絶滅の危機に瀕したコーンウォール語で歌われている。タイトルの「Le Kov」が「the place of memory」すなわち「記憶の場所」を意味していることを知ると、なるほどこのアルバムは彼女の母語をとおしてその私的な思い出を回顧する類の作品なのかと思ってしまうけれど、しかしグウェノーはコーンウォール人ではなく、ウェールズはカーディフの出身である。じっさい、SFからの影響とフェミニズムなど政治的な題材を掛け合わせた前作『Y Dydd Olaf』(2014年)は、おもにウェールズ語で歌われていたのだった(収録曲“Chwyldro”はのちにウェザオールがリミックス)。とはいえ、コーンウォール語の詩人を父に持ち、幼い頃にその言語を教わった彼女にとってコーンウォール語は、ウェールズ語と同じように「ホーム」を感じることができる言語なのだという。

エレクトロニック・ミュージックのリスナーにとってコーンウォールと言えば、何よりもまずエイフェックスである。彼は当地の出身というだけでなく、『Drukqs』でじっさいにコーンウォール語を曲名に使用してもいる。その14曲目、ピリペアド・ピアノが美しい旋律を奏でる小品“Hy A Scullyas Lyf A Dhagrow”から着想を得たのが、グウェノーのこのアルバムのオープナーたる“Hi A Skoellyas Liv A Dhagrow”だ。といってもエイフェックスから借りてきたのはどうやらタイトルだけのようで、レトロなストリングスと囁くようなヴォーカルの合間に挿入されるトリッシュ・キーナンのごときコーラスは、むしろブロードキャストを強く想起させる。いまはなきかのバーミンガムのバンドの影はこのアルバム全体を覆い尽くしており、シングルカットされた2曲目“Tir Ha Mor”や、8曲目“Aremorika”あるいは9曲目“Hunros”など、随所にその影響が滲み出ている。

全篇がコーンウォール語で歌われているからといってグウェノーを、絶滅危惧言語の保護を声高に叫ぶアクティヴィストに仕立て上げてしまうのは得策ではない。4曲目“Eus Keus?”は英語に訳すと“Is there cheese?”となるそうで、古くからあるコーンウォール語の言い回しをそのまま使ったものらしいのだけれど、ようするにただ「チーズある? ない? あるの?」と歌っているだけの冗談のような曲である。つまり彼女はここで、マイナー言語による表現だからこそ尊い、というような反映論的な見方に対しても果敢に闘いを挑んでいるわけだ。

プロデューサーであるリース・エドワーズの仕事だろうか、ブレグジット後の孤立感が歌われているという3曲目“Herdhya”など、エレクトロニクスの使い方もまずまずで、かねてよりウェールズ語を己のアイデンティティとしてきたスーパー・ファーリー・アニマルズのグリフ・リースが気だるげな歌声を聴かせる“Daromres Y'n Howl”なんかは、アヴァン・ポップのお手本のような作りである。ドラムを担当しているのは同じくウェールズ人脈のピーター・リチャードソン(元ゴーキーズ・ザイゴティック・マンキ)で、全体的に催眠的だったり浮遊的だったりする上モノをきゅっと引き締めるその手さばきもまた、本作に良い効果を与えている。

このようにグウェノーの『Le Kov』は、歌われている内容がまったく理解できなかったとしても、鳴っている音に耳を傾けるだけでじゅうぶんに楽しむことのできるアルバムとなっている。コーンウォール語という言語のマイナー性に頼らずに遊び心に溢れたサウンドを聴かせること――まさにそこにこそ本作の大きな魅力があるといえるだろう。

たとえ世界が滅亡してしまったとしても、すなわちたとえコーンウォール語が完全に消失してしまったとしても、いまエイフェックスの『Drukqs』が若い世代に参照されそれまでとは異なる意味を帯びはじめているように、グウェノーのこのアルバムもまた文字どおりレコード=記録として永遠に……とまではいかなくともそれなりに長期にわたって振り返られることになるだろう。すでに滅び去った世界を指し示す、新たな想像=創造の契機として。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE