MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

Home > Interviews > interview with BADBADNOTGOOD (Leland Whitty) - 彼らが世界から愛される理由

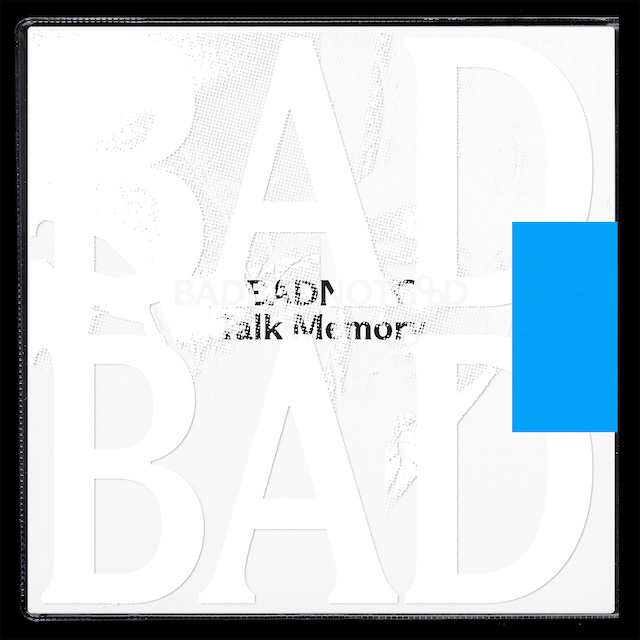

トロント出身の3人組のバンド、バッドバッドノットグッド(以下BBNG)の、5年ぶりとなるニューアルバム『Talk Memory』がリリースされた。

BBNGは、トロントの有名大学、ハンバーカレッジのジャズ・プログラムで出会った、アレックス・ソウィンスキー(ドラム)、チェスター・ハンセン(ベース)、リーランド・ウィッティ(サックス、ギター)から成るバンドで、数多くのアーティストとのコラボレーション活動で知られている。2010年結成以後、ヒップホップを中心とした楽曲のインストゥルメンタル・カヴァーが注目され、その後自身の作品リリースと並行して、ゴーストフェイス・キラーと共作アルバムを発表し、ケンドリック・ラマーをはじめとする人気アーティストの楽曲プロデュースを手がけるなど、彼らはつねにバンドの外の世界と混じりあいながら活動を進めてきた。MFドゥーム、ダニー・ブラウン、サンダーキャット、フランク・オーシャンからスヌープ・ドッグ、ブーツィー・コリンズまで、彼らの共演者は枚挙に暇がない。

2014年、彼らが初めてレーベルと契約したアルバム『III』のリリース時、大阪にある小規模ライヴハウス、CONPASSで彼らのライヴを見た。当時、彼らを形容する新世代ジャズという言葉が指す音楽は、いまほど振り幅が広くなく、ヒップホップのビートを強調する生演奏といったイメージがあったが、実際見たライヴはむしろロック・バンドの印象に近かった。レイドバックするグルーヴよりも、前に前に繰り出す音の波動が、衝動的なエネルギーと同時に発散されていて、演奏する彼らもオーディエンスも同じようなフィーリングを交換し合っていた。終演後もバンド・メンバーは観客と写真を撮り合い、自分たちの写真をコラージュした手作り感満載のステッカーを手渡しで配っていた。

数年が経ってリリースされた2016年のアルバム『IV』には、作り込まれた緻密な作風があり、ライヴのカジュアルな印象との違いに驚いたが、その後の大規模な世界ツアーの反響を見ると、彼らの演奏は大きな会場になっても以前のライヴと変わらないテンションを持っていることがわかった。そして、なぜここまで多くのアーティストが彼らとコラボレーションしてきたのか合点がいった。

インタヴューでも答えてくれているが、ツアー中にウッドブロックを紛失してしまったことがあり、空になったウィスキーの瓶を用いた、「ジムビームのパーカッション」の演奏が盛り上がりメディアでも取り上げられていた。その曲はケイトラナダと作った “Lavender” だったのだが、この曲を聴いた筆者の子供たちが、手元にあった割り箸をとっさに掴み、思い思いにリズムを取りはじめたのには驚いた。この様子に、瓶を叩く彼らの姿が重なり同じ音楽を共有するというリアルな感覚を覚えたからだ。なるほど、彼らの音楽には、共に音を出したくなる魅力があるのだろう。今年 TikTok で大ヒットした “Time Move Slow” のリメイク動画も、同じような衝動から生まれたに違いない。BBNGの音楽がここまで広がりを見せるのは、音楽への衝動を引き出す力が、彼らの活動の中に備わっているからなのだと思う。

さて、今回のニュー・リリースは、どんなメンバーがコラボレーションに加わっているのだろう。過去と現在を繋ぎ新たな文脈で自己を表現する、地域も時代性も異なるアーティストが集結している。ブラジルの伝説的なアレンジャー/プロデューサーのアルトゥール・ヴェロカイ、マンチェスター出身で現代のUKシーンを代表するプロデューサー、フローティング・ポインツ、アンビエント/ニューエイジの巨匠、ララージ、デトロイトのジャズとクラブ・ミュージックを体現するドラマー、カリーム・リギンス、そのデトロイトでハープをジャズに取り入れた先駆者、ドロシー・アシュビーを継承するブランディー・ヤンガー、Pファンクの真髄を知るLAのプロデューサー/サックス奏者、テラス・マーティン。さらに、UKからジョー・アモン・ジョーンズ、日本では Ovall といった世界中のミュージシャンが先行シングルをカヴァーし、このリリースは大きなプロジェクトへと発展しはじめている。

今回のインタヴューは、サックスやギターなど複数の楽器を操るマルチプレイヤー、リーランド・ウィッティが担当してくれた。非常に温和な対応が印象的だった。

メロディに関しては、歌えるようなメロディを作ろうと心がけているよ。歌えるようなら愛着も湧くし、記憶に残りやすいと思うから。その代わりテクスチャやサウンドをユニークなものにしたり、ハーモニーを少し複雑なものにしたりする。

■少し前の話からはじめたいのですが、前作の『IV』の成功で世界を飛び回ってツアーをしてきたと思います。その中で印象的な経験を教えてください。

リーランド・ウィッティ(Leland Whitty、以下LW):そうだね、僕たちは確かにツアーで世界各地を回ることができた。その思い出はひとつひとつが特別なものだけど、特に印象に残っているのは、ホームのトロントにある Massey Hall という会場でやったギグ。レッドブルが主催のイベントで、たくさんの友人を誘って彼らと一緒に演奏することができて、弦楽部門も入れることができた。トロントを象徴する、とても美しい会場なんだ。僕たちは今までに Massey Hall で数多くの公演を見てきたから、自分たちがそこでギグをやるということは僕たち全員にとって特別なことだった。もうひとつ印象に残っているのは、サンパウロでアルトゥール・ヴェロカイの前座を務めたとき。彼のセットはオーケストラが入っていて、その最後の4曲で僕たちもジョインして、僕たちがいままでずっと大好きな曲として聴いてきた、アルトゥール・ヴェロカイの曲を、彼のオーケストラと一緒に演奏した。感激するほど素敵な体験だったよ。あの機会があったから、アルトゥール・ヴェロカイとの関係性を確立できたと思う。

■この数多くの経験が『Talk Memory』にフィードバックされていると思いますが、曲作りからレコーディングまでのプロセスを教えてください。

LW:様々な場所でライヴをしてきたという経験は、今回のアルバムの大きなインスピレーションになっている。僕たちは、とても長い間、アルバム『IV』のツアーをしていたから、その期間に、アルバムの曲を進化させて、形を変化させていったり、即興演奏を長く取るようにしていった。そうしたことで、曲がさらに自由になっていったという実感があったから、それを今回のアルバムの音楽に反映させたかった。今回のアルバムの考え方としては、全てが前もって作曲され、練習されているということだった。レコーディングの2ヶ月前に曲が完成されていたものが多かったと思う。だから曲は、とても新鮮なもので、かつ、丹念に練習されていたから、レコーディングのプロセスはとても手短に、シームレスにおこなうことができた。自分たちがどういう演奏をして、何を成し遂げたいのかということが既に明確になっていて、自信もついていたからね。だからレコーディングのときは、ライヴでおこなう即興演奏のような感じはあまりなかったんだ。

■でも今回のアルバムには即興された部分も収録されていますよね?

LW:その通り。全ての曲は、それぞれメロディ、ハーモニー、形の構成が全てでき上がっているんだけど、そこに大抵、ひとりかふたり分のソロを入れられる余白が残してあるから、そこで即興ができるようになっているんだ。元々の構成をしっかり作って、それに自信を感じられるようになっていたからこそ、即興をするというときに、より自由に演奏することができたと思う。

■ツアーのインスピレーションと言えば、新録に収録されている “Open Channels” ではウッドブロックのリズムが印象的でしたが、もしかすると、ツアーでお馴染みになったジムビームのボトルパーカッションを使っていまか?(笑)

LW:ハハハ! アルバムでもそうすれば良かったね! 実際に使ったのは本物のウッドブロックだよ(笑)。“Lavender” という曲をライヴで演奏したときに、曲にはサックスのパートがないから、僕はパーカッションをやったんだけど、パーカッションが行方不明になっちゃったから、ジムビームのボトルをシンバルのスタンドにくっつけて、それを使ったんだ。

■盛り上がっていましたよね。BBNGの曲を聴いていると、耳に残るメロディがあって、70年代のレコードと重なるようなときがありますが、過去のそれとは異なる何かが混じって新鮮な響きなり、それがBBNGの個性になっている気がします。曲作りではどんなことを意識していますか?

LW:感情に訴えかけるような音楽を作ろうという意識はある。メロディに関しては、僕たちそれぞれのアプローチがあると思うけれど、僕個人としては、歌えるようなメロディを作ろうと心がけているよ。メロディに関しては、知性に訴えるものである必要はないと思っていて、歌えるようなら愛着も湧くし、記憶に残りやすいと思うから、僕個人はそういう面を大切にしている。その代わりテクスチャやサウンドをユニークなものにしたり、ハーモニーを少し複雑なものにしたりする。それが君の言っていることかもしれないね。メロディを、より現代的で個性的なものへと昇華させる。それにしても、僕たちの音楽が古くて馴染みのある感じに聴こえるというのは嬉しいことだね(笑)

質問・文:大塚広子(2021年10月08日)

| 12 |

Profile

大塚広子/Hiroko Otsuka

大塚広子/Hiroko Otsukaアナログレコードにこだわった'60年代以降のブラックミュージックから現代ジャズまで繋ぐスタイルで、東京JAZZ、フジロック、ブルーノート・ジャズ・フェスティバル・イン・ジャパン他、日本中のパーティーに出演する一方、音楽ライターとして活動。老舗のジャズ喫茶やライブハウスPIT INNといった日本独自のジャズシーンや、国内外の新世代ミュージシャンとのコラボレーションを積極的に行い、インタビュー記事やライナーノーツ等の執筆、選曲監修の他、自身のレーベルKey of LIfe+を主宰。

INTERVIEWS

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) - ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 ——リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Shabaka - シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- interview with Larry Heard - 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む ——ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回 「ロリー・ギャラガーとレッド・ツェッペリン」そして「錦糸町の実況録音」について

- interview with Mount Kimbie - ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- interview with Chip Wickham - いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 ──サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with Yo Irie - シンガーソングライター入江陽がいま「恋愛」に注目する理由

- interview with Keiji Haino - 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 「エレクトリック・ピュア・ランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- exclusive JEFF MILLS ✖︎ JUN TOGAWA - 「スパイラルというものに僕は関心があるんです。地球が回っているように、太陽系も回っているし、銀河系も回っているし……」 対談:ジェフ・ミルズ ✖︎ 戸川純「THE TRIP -Enter The Black Hole- 」

- interview with Julia_Holter - 私は人間を信じているし、様々な音楽に耳を傾ける潜在能力を持っていると信じている ——ジュリア・ホルター、インタヴュー

- interview with Mahito the People - 西日本アウトサイド・ファンタジー ──初監督映画『i ai』を完成させたマヒトゥ・ザ・ピーポー、大いに語る

- interview with Tei Tei & Arow - 松島、パーティしようぜ ──TEI TEI(電気菩薩)×AROW亜浪(CCCOLECTIVE)×NordOst(松島広人)座談会

- interview with Kode9 - 〈ハイパーダブ〉20周年 ──主宰者コード9が語る、レーベルのこれまでとこれから

- interview with Zaine Griff - ユキヒロとリューイチ、そしてYMOへの敬意をこめてレコーディングした ──ザイン・グリフが紡ぐ新しい “ニュー・ロマンティックス”

- interview with Danny Brown - だから、自分としてはヘンじゃないものを作ろうとするんだけど……周りは「いやー、やっぱ妙だよ」って反応で ──〈Warp〉初のデトロイトのラッパー、ダニー・ブラウン

- interview with Meitei(Daisuke Fujita) - 奇妙な日本 ——冥丁(藤田大輔)、インタヴュー

- interview with Lucy Railton - ルーシー・レイルトンの「聴こえない音」について渡邊琢磨が訊く

- interview with Waajeed - デトロイト・ハイテック・ジャズの思い出 ──元スラム・ヴィレッジのプロデューサー、ワジード来日インタヴュー

- interview with Kazufumi Kodama - どうしようもない「悲しみ」というものが、ずっとあるんですよ ──こだま和文、『COVER曲集 ♪ともしび♪』について語る

- interview with Shinya Tsukamoto - 「戦争が終わっても、ぜんぜん戦争は終わってないと思っていた人たちがたくさんいたことがわかったんですね」 ──新作『ほかげ』をめぐる、塚本晋也インタヴュー

DOMMUNE

DOMMUNE