この時期なので2015年を振り返って

1 |

V.A - Disco Halal Vol. 3 - Disco Halal |

|---|---|

2 |

Raresh – Vivaltu Remixes LP - a:rpia:r |

3 |

Black Deer - Pray For Us - No 'Label' |

4 |

Simo Cell – Cellar Door / Piste Jaune - Dnuos Ytivil |

5 |

Insanlar / Ricardo Villalobos – Kime Ne - Honest Jon's |

6 |

Harmonia & Eno '76 – Edward Versions - Die Orakel |

7 |

Keita Sano - Nothing For Nothing - Most Excellent Unltd |

8 |

DJ Spider / Marshallito – Contest For Supremacy - The Trilogy Tapes |

9 |

Kashmere - Selector Blues - High Roller Records |

10 |

DRY&HEAVY - JAM ROCK - GOLINDA REMIX |

現在京都木屋町『Weat Harlem』にて2つのレギュラー・パーティ展開中です。

DJスケジュールなどこちらで 随時アップ中!

■https://www.facebook.com/almadella.rilla

■https://www.twitter.com/rilla_

■https://rillamadella.blogspot.com/

2015/12/26(SAT)『CHOP UP』@WEST HARLEM 22:00~MIDNIGHT ¥2000(W/1D)

LIVE:

M/D/G (flau / NO CREDIT RECORDS)

imakoro (Chameleon / THE BOX )

DJ:

DNT (POWWOW)

RAIJIN

LOST(rhythm/THE BOX)

YOUNG ANIMAL

Masahiko Takeda (Récit)

RILLA

VJ:徳丸雅士

FOOD: YAMANECO

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

2016/1/8(FRI) 『PRIDE & JOY 』@WEST HARLEM 22:00~ ¥2000(W/1D)

DJ :

TUTTLE a.k.a Marginalman

小野真

daichi(SAUCE)

RILLA

SHINYA (JAPONICA / BUTTER)

SOTA (ROKUJIAN)

Keitaro Sugimoto (PARADISE)

日本酒ガール:レディ・ガヤ

FOOD:ROKUJIAN

Flyer:CHATA

まずは初アルバムの『Shout!』。これはRCAからのセカンド・シングルだったタイトル曲がヒットして、それを軸に組まれた59年のアルバムだ。兄弟3人の作となる“Shout!”は、チャート・アクションこそ地味だったがロング・ヒットとなって、最終的にはミリオン・セラーに達したらしい。ここでの彼らは、いくらか節度のあるコントゥアーズと言いたくなるくらい、実にエネルギッシュなドゥーワップ・グループで、それは3人が飛び跳ねるジャケットにもよく表れている。シンプルな作りの陽気なドゥーワップに交じって、トラディショナルの“When The Saints Go Marching In”、R&Rの“Rock Around The Clock”なども歌っており、街角からそのままやってきたような活きの良さだが、それもそのはず、この年、一番年長のオーケリーでも22歳、ロナルドはまだ18歳だ。

まずは初アルバムの『Shout!』。これはRCAからのセカンド・シングルだったタイトル曲がヒットして、それを軸に組まれた59年のアルバムだ。兄弟3人の作となる“Shout!”は、チャート・アクションこそ地味だったがロング・ヒットとなって、最終的にはミリオン・セラーに達したらしい。ここでの彼らは、いくらか節度のあるコントゥアーズと言いたくなるくらい、実にエネルギッシュなドゥーワップ・グループで、それは3人が飛び跳ねるジャケットにもよく表れている。シンプルな作りの陽気なドゥーワップに交じって、トラディショナルの“When The Saints Go Marching In”、R&Rの“Rock Around The Clock”なども歌っており、街角からそのままやってきたような活きの良さだが、それもそのはず、この年、一番年長のオーケリーでも22歳、ロナルドはまだ18歳だ。

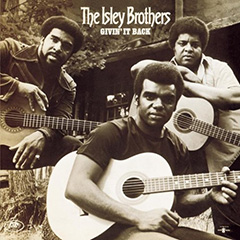

本筋に戻ろう。この後は、R&Bチャートのトップ20ヒットとなったサイケでファンキーな“Warpath”のシングル発表を挟んで、71年に『Givin' It Back』(“Warpath”もボーナス収録されている)が発表された。前作では主にファンク・ロックの流れを突き進んでいたが、今回はカーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイらによってもたらされたニュー・ソウルの流れを捉えて、ニール・ヤング、ジェイムズ・テイラー、ボブ・ディランなど、男性ミュージシャンのカヴァー集だ。3人揃ってアコースティック・ギターを抱えたジャケットからも想像できるようにアコースティックな作りで、多用されたパーカッションが耳を引く。そしてロナルドは激しいヴォーカルだけでなく、シルキー・ヴォイスで切々と歌う場面も多い。ここからはCSNYのカヴァー“Love The One You're With”がヒットした。

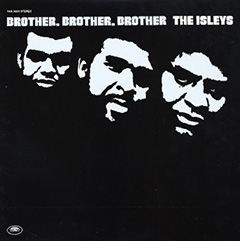

本筋に戻ろう。この後は、R&Bチャートのトップ20ヒットとなったサイケでファンキーな“Warpath”のシングル発表を挟んで、71年に『Givin' It Back』(“Warpath”もボーナス収録されている)が発表された。前作では主にファンク・ロックの流れを突き進んでいたが、今回はカーティス・メイフィールドやマーヴィン・ゲイらによってもたらされたニュー・ソウルの流れを捉えて、ニール・ヤング、ジェイムズ・テイラー、ボブ・ディランなど、男性ミュージシャンのカヴァー集だ。3人揃ってアコースティック・ギターを抱えたジャケットからも想像できるようにアコースティックな作りで、多用されたパーカッションが耳を引く。そしてロナルドは激しいヴォーカルだけでなく、シルキー・ヴォイスで切々と歌う場面も多い。ここからはCSNYのカヴァー“Love The One You're With”がヒットした。 そのヒットに気を良くしたか、続く72年の『Brother, Brother, Brother』も半分はカヴァーで、今度は女性シンガーに照準を合わせ、キャロル・キングのカヴァーが3曲もある。そのうちシングル・カットされた“It's Too Late”は、歌にも演奏にも原曲の名残がほとんどない10分半の長尺版。ロナルドの独自の解釈による歌も含め、すっかり自分たちの曲のような佇まいだ。だが人気が高かったのはオリジナル曲の方で、R&Bチャート3位になった“Pop That Thing”をはじめ3曲がヒットした。またジミの死に思うところがあったのか、アーニーのギター・ソロは堂々として進境著しい。加えてクラシカルの正式な教育を受けているクリスも、全体に華やかさや重厚さなど、様々な彩りをもたらし、その活躍には目を見張る。

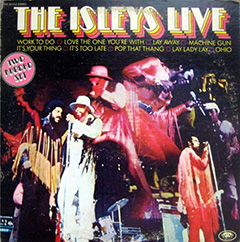

そのヒットに気を良くしたか、続く72年の『Brother, Brother, Brother』も半分はカヴァーで、今度は女性シンガーに照準を合わせ、キャロル・キングのカヴァーが3曲もある。そのうちシングル・カットされた“It's Too Late”は、歌にも演奏にも原曲の名残がほとんどない10分半の長尺版。ロナルドの独自の解釈による歌も含め、すっかり自分たちの曲のような佇まいだ。だが人気が高かったのはオリジナル曲の方で、R&Bチャート3位になった“Pop That Thing”をはじめ3曲がヒットした。またジミの死に思うところがあったのか、アーニーのギター・ソロは堂々として進境著しい。加えてクラシカルの正式な教育を受けているクリスも、全体に華やかさや重厚さなど、様々な彩りをもたらし、その活躍には目を見張る。  急速に頼もしさを増した弟たちとともに、その勢いをダイレクトに刻んだのが、73年発表の『The Isleys Live』だ。オリジナルはアナログ2枚組で、前2作の収録曲からのセレクトに“It's Your Thing”を加えた曲目は、やはりカヴァーとオリジナルが半々。衣装もすっかりサイケになったヴォーカルのオーケリー、ルドルフ、ロナルド、ギターとベースに弟のアーニーとマーヴィン、キーボードに義弟クリス、このラインナップにドラムスとパーカッションを加えたバンドはとてもまとまりがあり、間もなく始まる絶頂期を予感させる熱い演奏が繰り広げられている。特に“featuring Ernest Isley, Lead Guitar”というクレジットに恥じず、アーニーは各曲で燃え上がるようなソロを聴かせる。ブックレットには、まるでジミのようにバンダナを巻いた頭の後ろにギターを抱える姿が見られるし、すべての曲が終わった後の独演は、もはやジミそのものだ。

急速に頼もしさを増した弟たちとともに、その勢いをダイレクトに刻んだのが、73年発表の『The Isleys Live』だ。オリジナルはアナログ2枚組で、前2作の収録曲からのセレクトに“It's Your Thing”を加えた曲目は、やはりカヴァーとオリジナルが半々。衣装もすっかりサイケになったヴォーカルのオーケリー、ルドルフ、ロナルド、ギターとベースに弟のアーニーとマーヴィン、キーボードに義弟クリス、このラインナップにドラムスとパーカッションを加えたバンドはとてもまとまりがあり、間もなく始まる絶頂期を予感させる熱い演奏が繰り広げられている。特に“featuring Ernest Isley, Lead Guitar”というクレジットに恥じず、アーニーは各曲で燃え上がるようなソロを聴かせる。ブックレットには、まるでジミのようにバンダナを巻いた頭の後ろにギターを抱える姿が見られるし、すべての曲が終わった後の独演は、もはやジミそのものだ。 この後、アイズレーズは年長の兄3人のヴォーカル隊に、弟と義弟の3人が正式に加わったバンド体制となり、73年の『3+3』は、ジャケットにも6人が揃って写った記念すべき第一弾アルバムだ。半分ほどはジェイムス・テイラー、ドゥービー・ブラザーズなどのカヴァーでフォーキーな路線を残すが、その中で、ヴォーカル・グループ時代の64年にシングル発売したオリジナル曲“Who's That Lady”の新装版“That Lady”は、パーカッションとアーニーの唸るギターが映える、ファンキーさとメロウさを兼ね備えた名曲で、R&B/ポップ両チャートのトップ10に入り、69年の“It's Your Thing”以来の大ヒットとなった。クラヴィネットを交えたクリスの演奏の鮮烈な彩りも加わって、アイズレーズは明らかにパワーアップしており、他にもスライ&ザ・ファミリー・ストーンのリズム・パターンを流用した“What It Comes Down To”、シールズ&クロフツの曲を極上のメロウにリメイクした“Summer Breeze”がヒットし、アルバムはR&B/ポップの両チャートで初めてトップ10入りを果たした。なお余談ながら、“If You Were There”は、シュガーベイブ/山下達郎の「ダウン・タウン」の下敷きになった曲だ。

この後、アイズレーズは年長の兄3人のヴォーカル隊に、弟と義弟の3人が正式に加わったバンド体制となり、73年の『3+3』は、ジャケットにも6人が揃って写った記念すべき第一弾アルバムだ。半分ほどはジェイムス・テイラー、ドゥービー・ブラザーズなどのカヴァーでフォーキーな路線を残すが、その中で、ヴォーカル・グループ時代の64年にシングル発売したオリジナル曲“Who's That Lady”の新装版“That Lady”は、パーカッションとアーニーの唸るギターが映える、ファンキーさとメロウさを兼ね備えた名曲で、R&B/ポップ両チャートのトップ10に入り、69年の“It's Your Thing”以来の大ヒットとなった。クラヴィネットを交えたクリスの演奏の鮮烈な彩りも加わって、アイズレーズは明らかにパワーアップしており、他にもスライ&ザ・ファミリー・ストーンのリズム・パターンを流用した“What It Comes Down To”、シールズ&クロフツの曲を極上のメロウにリメイクした“Summer Breeze”がヒットし、アルバムはR&B/ポップの両チャートで初めてトップ10入りを果たした。なお余談ながら、“If You Were There”は、シュガーベイブ/山下達郎の「ダウン・タウン」の下敷きになった曲だ。 続く74年の『Live It Up』は、タイトル曲を筆頭とする激しいファンク、Tネック期では最後のカヴァー曲となるトッド・ラングレンの“Hello, It's Me”を含むメロウを二本柱とした方向性が示され、絶頂期の音楽性の基盤が固まった手応えが感じられる1枚だ。ファンクとメロウのいずれでも、アーニーとクリスが力強さ、美しさの両面を膨らませて強化し、大いに貢献しており、中でもクラヴィネット、モーグと、順次、新しい機材を導入してきたクリスが持ち込んだアープ・シンセの美しく繊細な音色は、以後のアイズレーズには欠かせないトレードマークのひとつとなる。

続く74年の『Live It Up』は、タイトル曲を筆頭とする激しいファンク、Tネック期では最後のカヴァー曲となるトッド・ラングレンの“Hello, It's Me”を含むメロウを二本柱とした方向性が示され、絶頂期の音楽性の基盤が固まった手応えが感じられる1枚だ。ファンクとメロウのいずれでも、アーニーとクリスが力強さ、美しさの両面を膨らませて強化し、大いに貢献しており、中でもクラヴィネット、モーグと、順次、新しい機材を導入してきたクリスが持ち込んだアープ・シンセの美しく繊細な音色は、以後のアイズレーズには欠かせないトレードマークのひとつとなる。  そしてアーニーがドラムスを兼任し、名実ともに3+3の6人だけの録音体制となった翌75年の『The Heat Is On』は、弟たちが曲作りにも力を発揮してカヴァー曲を排し、ついにR&B/ポップの両アルバム・チャートを制覇した。後にパブリック・エネミーが同名曲を出す“Fight The Power”では、“Bullshit is going down”というストレートかつ強烈なメッセージを発信されているのに驚く。作詞をしたアーニーは“nonsense”と書いたのだが、それでは生易しいと感じたロナルドが、録音時に急遽“bullshit”に変えて歌ったとのことだ。初めてかどうかはわからないが、この時期に“bullshit”という言葉が歌詞で歌われるのは異例。そしてそのロナルドの本気がみなぎる歌を、クリスのクラヴィネットのバッキングが熱く盛り上げている。この曲を含めアナログ盤のA面にあたる前半はファンク、B面にあたる後半には、後年サンプリングで大人気となる“For The Love Of You”をはじめとするメロウが収録されており、クリスのアープ・シンセの格調高く甘い音色が加わったメロウは、とろけるような威力を身につけた。なおボーナス収録されている“Fight The Power”のラジオ・エディットでは、やはり“bullshit”にピー音がかぶせられている。

そしてアーニーがドラムスを兼任し、名実ともに3+3の6人だけの録音体制となった翌75年の『The Heat Is On』は、弟たちが曲作りにも力を発揮してカヴァー曲を排し、ついにR&B/ポップの両アルバム・チャートを制覇した。後にパブリック・エネミーが同名曲を出す“Fight The Power”では、“Bullshit is going down”というストレートかつ強烈なメッセージを発信されているのに驚く。作詞をしたアーニーは“nonsense”と書いたのだが、それでは生易しいと感じたロナルドが、録音時に急遽“bullshit”に変えて歌ったとのことだ。初めてかどうかはわからないが、この時期に“bullshit”という言葉が歌詞で歌われるのは異例。そしてそのロナルドの本気がみなぎる歌を、クリスのクラヴィネットのバッキングが熱く盛り上げている。この曲を含めアナログ盤のA面にあたる前半はファンク、B面にあたる後半には、後年サンプリングで大人気となる“For The Love Of You”をはじめとするメロウが収録されており、クリスのアープ・シンセの格調高く甘い音色が加わったメロウは、とろけるような威力を身につけた。なおボーナス収録されている“Fight The Power”のラジオ・エディットでは、やはり“bullshit”にピー音がかぶせられている。  翌76年の『Harvest For The World』は、クリスのピアノを軸とした壮大な前奏曲で始まる。前作と比べるとファンクの比重は抑え気味で、ヒットしたのも、アーニーのギターともどもスムースな疾走感で駆け抜ける“Who Loves You Better”と、フォーキーなメッセージ・ソングのタイトル曲だ。だがクリスのクラヴィネットによる同じフレーズの繰り返しのバッキングが高揚感を煽る“People Of The Today”や“You Still Feel The Need”など、ヘヴィーなファンクも健在で、この辺りはスティーヴィー・ワンダーの「迷信」や「回想」などの作風がベースになっていそうだ。そしてまどろみを誘う“(At Your Best) You Are Love”をはじめとするメロウともども、音の幅をどんどん広げるクリスの手腕が随所に活かされている。

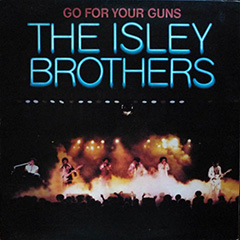

翌76年の『Harvest For The World』は、クリスのピアノを軸とした壮大な前奏曲で始まる。前作と比べるとファンクの比重は抑え気味で、ヒットしたのも、アーニーのギターともどもスムースな疾走感で駆け抜ける“Who Loves You Better”と、フォーキーなメッセージ・ソングのタイトル曲だ。だがクリスのクラヴィネットによる同じフレーズの繰り返しのバッキングが高揚感を煽る“People Of The Today”や“You Still Feel The Need”など、ヘヴィーなファンクも健在で、この辺りはスティーヴィー・ワンダーの「迷信」や「回想」などの作風がベースになっていそうだ。そしてまどろみを誘う“(At Your Best) You Are Love”をはじめとするメロウともども、音の幅をどんどん広げるクリスの手腕が随所に活かされている。 続く77年の『Go For Your Guns』ではファンクが盛り返す。ヒットした“The Pride”はEW&Fを意識したようなファンクで、マーヴィンが拙いスラップ・ベースで頑張っているのが愛おしい。もう1曲のファンク“Tell Me When You Need It Again”は、久々に外部のメンバーがアディショナル・キーボードとベースで参加しており、マーヴィンにはまだ無理そうなこなれたスラップなどを加味。またファンク・ロックの“Climbin' Up The Ladder”は、ファンカデリックの“Alice In My Fantasies”が下敷きになっているのは明らかで、アーニーのギター・ソロも、ジミとファンカデリックのエディ・ヘイゼルが混ざり合ったイメージだ。もっともエディもジミの大ファンだったので、3人のプレイにはもともと共通点が多いのだが。一方のメロウも名曲が揃い、特に“Footsteps In The Dark”と“Voyage To Atlantis”の2曲は、神秘的なメロウという新境地を切り開いた。今になって思うと、アイズレーズはドリーム・ポップの先駆者でもあったのかもしれない。

続く77年の『Go For Your Guns』ではファンクが盛り返す。ヒットした“The Pride”はEW&Fを意識したようなファンクで、マーヴィンが拙いスラップ・ベースで頑張っているのが愛おしい。もう1曲のファンク“Tell Me When You Need It Again”は、久々に外部のメンバーがアディショナル・キーボードとベースで参加しており、マーヴィンにはまだ無理そうなこなれたスラップなどを加味。またファンク・ロックの“Climbin' Up The Ladder”は、ファンカデリックの“Alice In My Fantasies”が下敷きになっているのは明らかで、アーニーのギター・ソロも、ジミとファンカデリックのエディ・ヘイゼルが混ざり合ったイメージだ。もっともエディもジミの大ファンだったので、3人のプレイにはもともと共通点が多いのだが。一方のメロウも名曲が揃い、特に“Footsteps In The Dark”と“Voyage To Atlantis”の2曲は、神秘的なメロウという新境地を切り開いた。今になって思うと、アイズレーズはドリーム・ポップの先駆者でもあったのかもしれない。 再度6人体制に戻した78年の『Showdown』も、ファンクとメロウのバランスが取れたアルバムで、前者は“Take Me To The Next Phase”、後者は“Groove With You”という名曲を生んだ。この2曲を聴くだけでも、ロナルド、ひいてはアイズレーズの、ファンクでの力強さとメロウでの繊細さ、その対照的な両者を極めた高い表現力を実感できるだろう。また、多数のカヴァー曲に取り組んでいた頃から一貫して、他者のいいところを自分たちの流儀にあてはめて取り込むことに長けていたアイズレーズだが、この頃は、当時のファンク・バンドが当然のように使っていたホーン・セクションやストリングスを、何故か取り入れていない。アーニーが“Groove With You”のドラムスでハイハットを入れていないことに言及しながら、アイズレーズの場合は「あるものがないところが特徴」と語っているが、その言葉は核心をついている。歌3人、楽器3人でできることに敢えてこだわり、その結果、音数の少ない組み立てでオリジナリティが確立されているのだ。ただアーニーの言葉には、ひと言付け加えて、「あるものがないが、足りないものは何もない」とさせてもらいたい。

再度6人体制に戻した78年の『Showdown』も、ファンクとメロウのバランスが取れたアルバムで、前者は“Take Me To The Next Phase”、後者は“Groove With You”という名曲を生んだ。この2曲を聴くだけでも、ロナルド、ひいてはアイズレーズの、ファンクでの力強さとメロウでの繊細さ、その対照的な両者を極めた高い表現力を実感できるだろう。また、多数のカヴァー曲に取り組んでいた頃から一貫して、他者のいいところを自分たちの流儀にあてはめて取り込むことに長けていたアイズレーズだが、この頃は、当時のファンク・バンドが当然のように使っていたホーン・セクションやストリングスを、何故か取り入れていない。アーニーが“Groove With You”のドラムスでハイハットを入れていないことに言及しながら、アイズレーズの場合は「あるものがないところが特徴」と語っているが、その言葉は核心をついている。歌3人、楽器3人でできることに敢えてこだわり、その結果、音数の少ない組み立てでオリジナリティが確立されているのだ。ただアーニーの言葉には、ひと言付け加えて、「あるものがないが、足りないものは何もない」とさせてもらいたい。  こうしてアイズレーズは自分たちの流儀で、『Live It Up』からの5作を連続してR&Bのアルバム・チャート1位にし、そのうちの4作はポップ・チャートでもトップ10に送り込んだ。この勢いに乗って、79年の『Winner Takes All』は2枚組と大きく出た。1枚目はファンク主体、2枚目はメロウ主体で、細かいところでは、クリスがペンペンした特徴的な音のアレンビックのベースを弾くなどの新しい試みや、フレーズの幅を広げたアーニーのギターの成長といった部分的な変化はあるが、大筋ではこれまでのアルバムの拡大版だ。となると若干の冗長さを免れず、セールス的には後退。そうはいってもアルバムはR&Bチャートで3位、ポップ・チャートで14位だし、3曲のシングルのうち、ファンクの“I Wanna Be With You”はR&Bチャートで1位になっているので、セールスの後退の主な要因は2枚組の高価格だったのだろう。だがディスコの隆盛やエレクトロの発展によって、セルフ・コンテインド・バンドによるファンクの時代の終焉が徐々に近づいていた、という背景も、じわじわと影響を及ぼし始めていたのかもしれない。

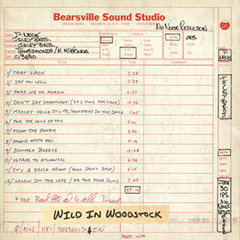

こうしてアイズレーズは自分たちの流儀で、『Live It Up』からの5作を連続してR&Bのアルバム・チャート1位にし、そのうちの4作はポップ・チャートでもトップ10に送り込んだ。この勢いに乗って、79年の『Winner Takes All』は2枚組と大きく出た。1枚目はファンク主体、2枚目はメロウ主体で、細かいところでは、クリスがペンペンした特徴的な音のアレンビックのベースを弾くなどの新しい試みや、フレーズの幅を広げたアーニーのギターの成長といった部分的な変化はあるが、大筋ではこれまでのアルバムの拡大版だ。となると若干の冗長さを免れず、セールス的には後退。そうはいってもアルバムはR&Bチャートで3位、ポップ・チャートで14位だし、3曲のシングルのうち、ファンクの“I Wanna Be With You”はR&Bチャートで1位になっているので、セールスの後退の主な要因は2枚組の高価格だったのだろう。だがディスコの隆盛やエレクトロの発展によって、セルフ・コンテインド・バンドによるファンクの時代の終焉が徐々に近づいていた、という背景も、じわじわと影響を及ぼし始めていたのかもしれない。 このタイミングで、これまでのヒット曲をライヴ用のアレンジでスタジオ録音した擬似ライヴを2枚組で出したいと考え、アイズレーズはドラマーとパーカッション奏者を迎えて『Wild In Woodstock: The Isley Brothers Live At Bearsville Sound Studio 1980』をレコーディングした。しかしこのアルバムは配給元のCBSから発売を却下されてお蔵入りとなったため、これまでに5曲を除いてボーナス・トラックなどでバラけて発表されてきたが、完全な形で陽の目を見たのは今回が初めてだ。そもそも何故スタジオ録音の擬似ライヴを録りたかったかというと、実際のライヴでは機材の不調や故障、ノイズといった不測の事態が起こりがちだし、一概に悪いこととは言えないが、勢い余って演奏が荒れることもある。そうした可能性を排除した状態で、ベストの演奏を残したかったようだ。冒頭の“That Lady”を聴くだけでも、バンドの力量がオリジナル録音当時とは比べ物にならないほど上がっているのがわかるだけに、彼らがそうした思いを強く持ったことには何の不思議もない。余談ながら、Pファンクも77年のアース・ツアーのリハーサル風景を収めたアルバム『Mothership Connection Newberg Session』を95年に発表しているが、観客のいない空間で、ある程度の冷静さと緊張感を保ちながら、自分たちの演奏とインタラクションの力だけで熱くなるパフォーマンス特有の雰囲気が、私は結構好きだ。人前で披露するためではなく、自分たちで最高の演奏を目指して一丸となって楽しむ、そんな心持ちの演奏の魅力だろうか。だからこのアルバムも、私は大好きだ。

このタイミングで、これまでのヒット曲をライヴ用のアレンジでスタジオ録音した擬似ライヴを2枚組で出したいと考え、アイズレーズはドラマーとパーカッション奏者を迎えて『Wild In Woodstock: The Isley Brothers Live At Bearsville Sound Studio 1980』をレコーディングした。しかしこのアルバムは配給元のCBSから発売を却下されてお蔵入りとなったため、これまでに5曲を除いてボーナス・トラックなどでバラけて発表されてきたが、完全な形で陽の目を見たのは今回が初めてだ。そもそも何故スタジオ録音の擬似ライヴを録りたかったかというと、実際のライヴでは機材の不調や故障、ノイズといった不測の事態が起こりがちだし、一概に悪いこととは言えないが、勢い余って演奏が荒れることもある。そうした可能性を排除した状態で、ベストの演奏を残したかったようだ。冒頭の“That Lady”を聴くだけでも、バンドの力量がオリジナル録音当時とは比べ物にならないほど上がっているのがわかるだけに、彼らがそうした思いを強く持ったことには何の不思議もない。余談ながら、Pファンクも77年のアース・ツアーのリハーサル風景を収めたアルバム『Mothership Connection Newberg Session』を95年に発表しているが、観客のいない空間で、ある程度の冷静さと緊張感を保ちながら、自分たちの演奏とインタラクションの力だけで熱くなるパフォーマンス特有の雰囲気が、私は結構好きだ。人前で披露するためではなく、自分たちで最高の演奏を目指して一丸となって楽しむ、そんな心持ちの演奏の魅力だろうか。だからこのアルバムも、私は大好きだ。 お蔵入りでつまずいたか、純然たる新作としては2年ぶりとなった82年の『Glandslum』には、時代の変化が明確に感じ取れる。以前のアイレーズは、先行シングルをファンクにするだけでなく、アルバムの1曲目にはファンクを配するのが通例となっていたが、今回は静謐なハープの音で幕を開けるスローが冒頭に配されている。ここに至るまでの80、81年には何枚かのシングルを発売しており、80年末に出したファンクの“Who Said?”がR&Bチャートで20位どまりだったことも手伝って、メロウを主軸とする方針を定めたのだろう。実際にこのアルバムの中でゴリゴリのファンクは、この“Who Said?”のみで、それもアルバムの最後の曲としての収録になった。結局、本作から大きなヒットは出なかったが、そのわりにアルバムはR&Bチャートで3位と健闘している。

お蔵入りでつまずいたか、純然たる新作としては2年ぶりとなった82年の『Glandslum』には、時代の変化が明確に感じ取れる。以前のアイレーズは、先行シングルをファンクにするだけでなく、アルバムの1曲目にはファンクを配するのが通例となっていたが、今回は静謐なハープの音で幕を開けるスローが冒頭に配されている。ここに至るまでの80、81年には何枚かのシングルを発売しており、80年末に出したファンクの“Who Said?”がR&Bチャートで20位どまりだったことも手伝って、メロウを主軸とする方針を定めたのだろう。実際にこのアルバムの中でゴリゴリのファンクは、この“Who Said?”のみで、それもアルバムの最後の曲としての収録になった。結局、本作から大きなヒットは出なかったが、そのわりにアルバムはR&Bチャートで3位と健闘している。  その流れを引き継いで、同年、発表された『Inside You』からは、ジャケットこそ勇ましいが生粋のファンクは姿を消し、アップ・テンポはファンクというよりもディスコ寄りのダンス・チューンとなって、ロナルドもファルセットで歌う場面が多くなっている。そしてスローではクリスのアレンジによるストリングスが全面的に導入され、アルバム全体のイメージがメロウに大きくシフト。またクリスは“First Love”のコーラスをひとりで担うなど、歌にも意欲を見せて、より積極的に関わっている。統一感のある流麗なアルバムだが、ヒットはタイトル曲がR&Bチャート10位となったのが最高で、残念ながらセールスは思わしくなかった。

その流れを引き継いで、同年、発表された『Inside You』からは、ジャケットこそ勇ましいが生粋のファンクは姿を消し、アップ・テンポはファンクというよりもディスコ寄りのダンス・チューンとなって、ロナルドもファルセットで歌う場面が多くなっている。そしてスローではクリスのアレンジによるストリングスが全面的に導入され、アルバム全体のイメージがメロウに大きくシフト。またクリスは“First Love”のコーラスをひとりで担うなど、歌にも意欲を見せて、より積極的に関わっている。統一感のある流麗なアルバムだが、ヒットはタイトル曲がR&Bチャート10位となったのが最高で、残念ながらセールスは思わしくなかった。  そのためか翌82年の『The Real Deal』では、ファンクをエレクトロに衣替えして復活させ、以前のようにメロウとほぼ半々の構成となった。カジノを舞台にしたジャケットも、これまでになくアーバンぽさが漂っており、時代に沿ったイメージの演出に心を砕いた跡が見受けられる。繊細な情感をたたえて美しさを増したアーニーのギターと、ロナルドのシルキー・ヴォイスの饗宴“All In My Lover's Eye”、アーニーが遠慮無く弾きまくる渋いブルース“Under The Influence”などの名曲/名演もあるが、エレクトロ・ファンクのタイトル曲がそこそこヒットしたのみ。時代の変化の中で、ちょっとした不調の連鎖に苛まれるアイズレーズであった。

そのためか翌82年の『The Real Deal』では、ファンクをエレクトロに衣替えして復活させ、以前のようにメロウとほぼ半々の構成となった。カジノを舞台にしたジャケットも、これまでになくアーバンぽさが漂っており、時代に沿ったイメージの演出に心を砕いた跡が見受けられる。繊細な情感をたたえて美しさを増したアーニーのギターと、ロナルドのシルキー・ヴォイスの饗宴“All In My Lover's Eye”、アーニーが遠慮無く弾きまくる渋いブルース“Under The Influence”などの名曲/名演もあるが、エレクトロ・ファンクのタイトル曲がそこそこヒットしたのみ。時代の変化の中で、ちょっとした不調の連鎖に苛まれるアイズレーズであった。  そしてTネックからの最終作となる83年のアルバム『Between The Sheets』のジャケットは、真紅の薔薇に寄り添うようなサーモンピンクのシーツ。どちらかといえば無骨なメンバーの姿は裏ジャケットに隠された。音を聴くまでもなく、アーバン&メロウに照準を定めたことが察せられ、実際に本作からは、今でもメロウの名曲として聴き継がれるタイトル曲と、“Choosey Lover”の2曲がトップ10ヒットとなった。甘美な香りを放つサウンド・プロダクションにはクリスの貢献が大きく、ロナルドのシルキー・ヴォイスにはさらに磨きが掛かってトロトロである。そうした中にあって、胸を強烈に揺さぶるメッセージ・ソングの“Ballad For The Fallen Soldiers”は、決してメロウなだけではないアイズレーズの骨太の一面を表わした、面目躍如たる1曲だ。そしてアルバムは久々にR&Bチャートの1位となり、アイズレーズはTネックでの有終の美を飾った。

そしてTネックからの最終作となる83年のアルバム『Between The Sheets』のジャケットは、真紅の薔薇に寄り添うようなサーモンピンクのシーツ。どちらかといえば無骨なメンバーの姿は裏ジャケットに隠された。音を聴くまでもなく、アーバン&メロウに照準を定めたことが察せられ、実際に本作からは、今でもメロウの名曲として聴き継がれるタイトル曲と、“Choosey Lover”の2曲がトップ10ヒットとなった。甘美な香りを放つサウンド・プロダクションにはクリスの貢献が大きく、ロナルドのシルキー・ヴォイスにはさらに磨きが掛かってトロトロである。そうした中にあって、胸を強烈に揺さぶるメッセージ・ソングの“Ballad For The Fallen Soldiers”は、決してメロウなだけではないアイズレーズの骨太の一面を表わした、面目躍如たる1曲だ。そしてアルバムは久々にR&Bチャートの1位となり、アイズレーズはTネックでの有終の美を飾った。