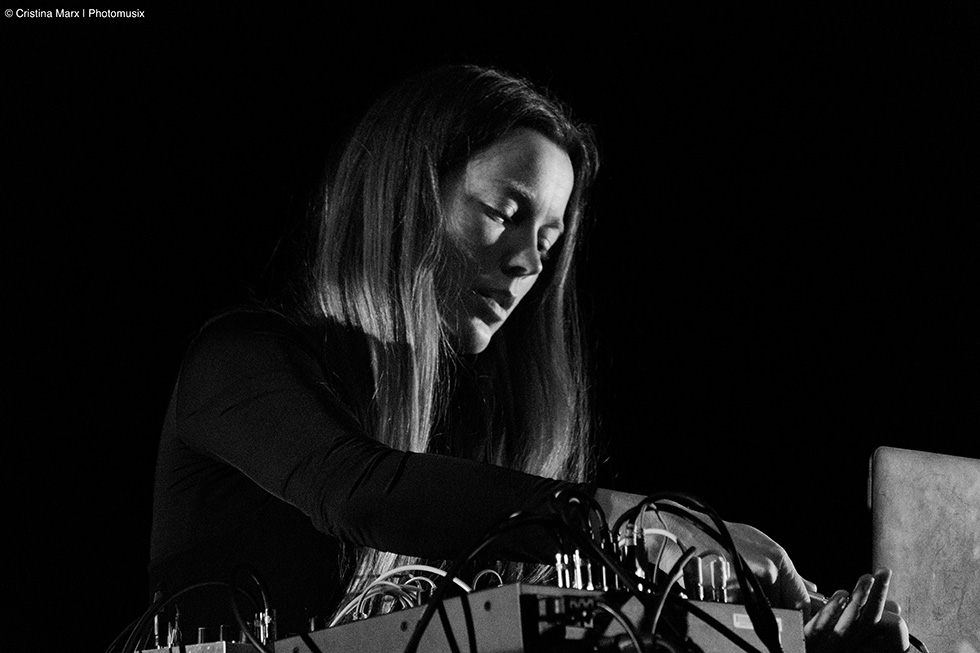

ルーシー・レイルトンのライヴではひとつの音を構成する複数の「聴こえない音」がある。それが突如可聴域にあらわれる。増幅されたバイオリンの旋律が会場の壁や床、観客の手元にあるビールグラスに共振することで、モノフォニックな音のハイフンが生まれ、不安定な声部連結が起こる。またあるときはノンビブラートで演奏する持続音から汽笛のようなハーモニクスがあらわれて空間と調和する——弦楽の特定帯域を加減すると別帯域にあった潜在的な音が幽霊のように漸進してくる現象と似ている——その西洋音楽の語彙だけではとらえきれないライヴの数ヶ月後、ルーシーから新作が届いた。

「実験音楽」という用語はまさに「市場」を目的としたものであり、カテゴリーとはそのためのものに過ぎないと思います。

TW:MODE(https://mode.exchange/)3日目のソロ・ライヴとても印象に残りました。まず、日本滞在中のことなどお伺いできればと思います。

LR:今回の日本での旅では、とても素晴らしい時間を過ごすことができました。フェスティヴァルの主催者であるロンドンの33-33と東京のBliss Network、そしてベアトリス・ディロン、YPY、カリ・マローン、スティーヴン・オマリー、エイドリアン・コーカーという素晴らしい仲間たちと東京で過ごしました。それから、藤田さん(FUJI||||||||||TA)の田舎にある自宅を訪問し、自然のなかで彼の家族と静かな時間を過ごすことができました。日本に来たことはありましたが、今回は特別でした。

TW:新作『Corner Dancer』は何かしらのコンセプトに基づいているのでしょうか。それとも音楽的直感を起点として作られたのでしょうか。

LR:今回はさまざまなアプローチをとりました。私はときに構造、空間、美学について明確なアイデアを持っていて、多くの意味を持つ身近な素材から音のイメージを構築していくこともあれば、表現の衝動から自由に音楽を作ることもあります。また、私の音楽は自分がいま感じていることを表しているので、このアルバムは私が昨年経験してきた様々な状態をトレースしたものでもあります。

TW:作曲をするとき特定の音色または音響を想定していますか。その場合、演奏行為の結果を確認しながら進めていくのでしょうか。

LR:このアルバムを作りながら、私は音楽を作るときに様々なアプローチを取るのが心地よいことに気づきました。私の音楽家としての存在は多岐に渡るので、創作に対する方向性も興味も多様です。スタジオでもステージ上と同じように、アイデアや表現を即座に伝達するような演奏をすることもありますが、そういうときはあなたが言うように特定の音響を探求しているのかもしれません。アルバムの楽曲 “Rib Cage” や “Held in Paradise” では、私にとってまったく新しいプロセスで作業しています。新しい美学や形、色、アイデンティティに取り組んでいます。ほかの創作と同様、究極的には展開するイメージ、あらわれる声、形成される形への執着です。チェロだけを使って作業をすることもありますが、この楽器は私にとって非常に馴染みのある音で身体の経験です。チェロは私の血であり故郷であり古い友人と話しているようなものなので、創造性が別の意味を帯び、深く個人的で古いものと繋がろうとする試みになります。

TW:作曲をする際に典拠、文脈は重要ですか? 文脈は時代と共に再解釈されていく面もありますが。

LR:私は音の抽象的な同一性、音そのもの、そして音の由来となる歴史的、物語的背景双方に関心がありますが、どちらか一方が重要というわけではありません。私のチェロは所有している楽器の中で最も高価なものですが、今回のアルバムではiPhoneで録音した(チェロの)音も聴くことができます。日本製のBOSS SP-303デジタル・サンプラーとエフェクト、GRMのツール、壊れた弓の毛、Buchlaのサンプル、アーカイブ録音によるチーターの声などを使っています。私は音のエネルギーとキャラクターに夢中になっていて、それは私の創作方法の道標にもなります。ほとんどの場合、音そのものに直接心を奪われ、その音がどこから来たかよりも音自体の物語りに耳をかたむけています。

TW:超低周波音(周波数100Hz以下の音)を楽曲に使用することと、近年の音楽再生環境やエンジニアリングの変化は関係していますか?

LR:それらのトラックは再生システムに依存しているため、サブ周波数を聴くことができるのは一部の人だけかもしれません。なのでこれは少し意地悪なトリックです。私は音楽が大きな空間、劇場やクラブ、洞窟などで演奏されることを想像しているので、多くの人にとって聴こえない音であるにもかかわらず、サブ周波数を使用しています。私は、サブ周波数の物理的な影響と私たちの生理的な反応に興味があり、そういった感覚を呼び起こすためにサブ周波数を使用しています。そして、私のミックスダウンの方法は少々型破りで、ときに完全にアンバランスで奇妙なものですが、それによって挑戦的なリスニング体験を生み出すので、私にとっては非常に魅力的です。

Lucy Railton ‘Blush Study’ from album 'Corner Dancer'

チェロは私の血であり故郷であり古い友人と話しているようなものなので、創造性が別の意味を帯び、深く個人的で古いものと繋がろうとする試みになります。

TW:サブ周波数に関連してもう少しお伺いできればと思います。音の現象といいますか、聴こえない音が聴こえるというような音のパラドックスに関心があるのでしょうか? “Suzy In Spectrum ”では完全四度を繰りかえし聴いているうちに様々な倍音が聴こえてきました。

LR:もちろんチューニング・システムを扱う音楽家として、音の現象学は私がやっていることの大部分を占めています。『Suzy In Spectrum』では、和音(とその倍音)を分析しパラメーターの選択によって設計されたハーモニーを生成するスペクトル変換ツールを使っています。つまりある意味では、チェロの和音から自然な倍音(これを「現象」と呼ぶこともできますが)を聴いていることになるわけですが、それに加えて合成された和声素材を聴いていることにもなります。これを音の中のゴースト、背景のフェード、オーラのように扱っています。

TW:ライヴ・パフォーマンスでは演奏をする環境だけではなく、オーディエンスにも影響を受けますか。

LR:そうですね、ライヴでは空間にこだわります。ライヴ会場のWall&Wall(http://wallwall.tokyo/)はドライな音の四角い空間で、素晴らしい音響システムがあることは知っていました。とてもシャープで構造的なサウンドを会場に持ち込みたかったし、クラブスペースで予想される大音量に逆らうような音量を工夫しました。音のステレオイメージを美しくする一方、会場全体をとても静かにしなければなりませんでした。私はそのようにして人々を近づけるのが好きです。そうすることで自分がどこに誰といるのか、どのように聞いているのかを感じ取ることができます。

私は「巨匠」や「専門家」にはあまり興味がありません。伝統は厳格さや俗物主義につながるものであり、私は創造する上でこのふたつの要素にアレルギーがあります。

TW:主要楽器ではないツールやソフトウェアを使って作曲をする際に困難やジレンマを感じることはありますか。またどんな楽器であれその特性や性質を知っておく必要はありますか。

LR:私の楽器であるチェロに関しては、非常に規律ある技術的立場から取り組んできました。もう30年も演奏しているので、どのように音作りのツールとして使うかは熟知していますし、チェロの音の可能性を探求することはやめたというか、もう十分に知っていると思います! チェロに比べれば多くのことに関して私は初心者ですが、ほかの楽器の技術やプロセス、テクノロジーにおける新しさや好奇心が、私の創造性の多くを駆り立ててもいます。私は「巨匠」や「専門家」にはあまり興味がありません。伝統は厳格さや俗物主義につながるものであり、私は創造する上でこのふたつの要素にアレルギーがあります。私は慣れていない方法も自由であると感じる場合は採用しますし、創造の妨げになるようなことがあれば直ちにその道具を使うのをやめます。例えば“Held in Paradise”では、ヴァイオリンを膝の上に置き、チェロのような持ち方でシンプルなコードを弾いています。チェロであそこまで高い音域を弾くのは技術的に難しいので、ヴァイオリンという選択肢が高音域を自由に演奏することに役立ちました。これは私が困難にどのように対処しているかを示す好例です。私は苦労するのではなく、創造的になるための流動的な方法を見つけるようにしています。テクニカルで複雑なメソッドには興味ありませんが、そういったことも時間が経つと出来るようになったので、実際は簡単に作業できるものだけを使っていると思います。

TW:ジャンルというのは普段意識することがない一方で、音楽史上厄介かつ複雑な問題でもあります。そこであえてお伺いしたいのですが「実験音楽」がひとつのジャンルにもなった現在、音楽における実験とは.……?

LR:その用語はまさに「市場」を目的としたものであり、カテゴリーとはそのためのものに過ぎないと思います。私は、声を使ったりクラシック音楽の解釈を通じて実験しているオペラ歌手たちに会ったこともありますが、私はそれを文字通りなにか新しいものを探求しているという理由から「実験的」であると言います。ジャズのドラマーがシンバルで新しいサウンドを実験することも同じく重要です。民俗の伝統や古代の宮廷音楽に根ざす人びとも同様に実験していました。実験なしにはなにもはじまりません。問題なのは、ほとんどすべての音楽が実験的であるのに、なにがほかのジャンルと実験音楽を分けるのでしょうか? その質問には正確に答えることはできませんが、このラベルを付けられている私が知っている音楽家たちは、そのこと自体あまり気にしていないと思います。私たちは新しいことに挑戦し、自分を追い込む個人であるという考えがアーティストの特性だと思いますし、これをやっていないなら何をしているのでしょう?

TW:最近はどんな音楽を聴いていますか?

LR:今週は. . . . Tirzah『trip9love...??? 』、Wolfgang von Schweinitz『Plainsound Study No. 1, Op. 61a』、 Kendrik Lamar 『Mr. Morale & The Big Steppers』、Matana Roberts 『Coin Coin Chapter Five in the Garden』、Ellen Arkbro and Johan Graden『I get along without you very well』。