XtraDub

TIME COW - Yellow and Purple Equals Yurple DUB SPENCER & TRANCE HILL - Riding Strange Horses SONS OF SILENCE - Silence Go Boom! TONY ALLEN, WAREIKA HILL SOUNDS - Reggae Land Dub (Ise Nla) SHERWOOD & PINCH - Shadowrun JAY GLASS DUBS VS GUERILLA TOSS - Skull Dub DUB 4 REASON - Wickedub LINTON KWESI JOHNSON - Peach Dub BULLWACKIES ALL STARS NEW BREED BAND - Kicking Scott GALLIANO - Skunk Funk (Cabin Fever Dub)

|

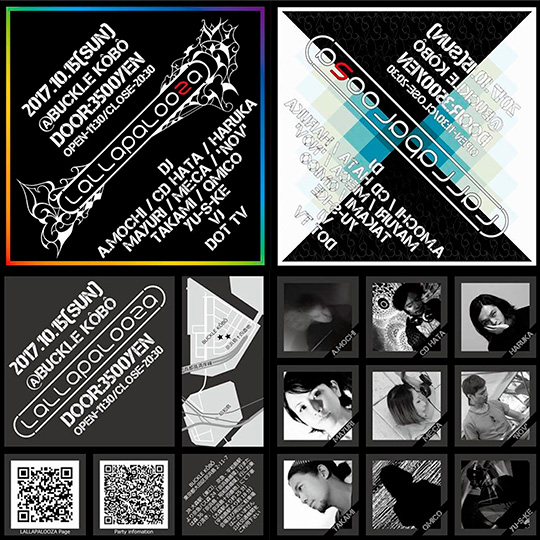

BS0xtra(DADDY VEDA / KILLA / Mars89 / NullDaSensei / OSAM GREEN GIANT)

ブリストルの架空の郵便番号を掲げサウンド&カルチャーを伝えるBS0、その番外編BS0xtraのレジデンツが考える“ダブ”古今東西。コメントなどは https://go.bs0.club/xtra1712chart にて。次回BS0xtraはUKからV.I.V.E.Kを迎え12/13(水)開催!! https://bs0.club/13.12.17