だいぶ騒がしいことになっている2016年の日本のラップ・シーンだけれど、上半期のミックステープのベストは3月に発表されたBAD HOPの『BAD HOP 1 DAY』に決まりで異論はないだろう。BAD HOPは9月15日に無料のフィジカルCDを配布開始することも発表していて、このぶんだと下半期も彼らがかっさらっていくこともありえる。そんな予断の根拠は、まずはaudiomacでフリー・ダウンロードできるこの『BAD HOP 1 DAY』の内容を聴いてみれば明らかなのだけれど、実は別に理由がある。それはある楽曲の不在だ。ある1曲がこのミックステープに収録されてない事実こそ、なによりもBAD HOPの寡黙な野心を物語っている。その曲とは、去年1年間かけて公開されたヴィデオ・シリーズ「BAD HOP EPISODE」のファイナルを飾った、“CHAIN GANG”だ。

もしまだ観てないんだったらいますぐYouTubeにアクセスすることだ。たったの4分間。この数分間はひとまず、日本のハードコア・ラップが辿りついた最新の到達点であると言っていい。サウンドの由来はすぐにわかる。シカゴ南部のドリルだ。オーヴァードライヴぎみのシンセ・ブラス、無愛想に突きあげるベース、ひっきりなしに鳴り続けるスネアとハット。その音の洪水を泳ぐようにフロウする20歳そこそこの若者たち。最も歌声的なラップの身体化に成功したVINGO、硬軟あわせたラップのスキルという点では随一のTIJI JOJO、殺人的なファスト・ラップに緩急をつけてヘヴィなグルーヴを生み出すBENJAZZY。炎を吹きあげる川崎南部の工場地帯の夜景をバックにそれぞれのヴァースでぶちまけられるデッド・エンド感を、ウィードの煙にまかれたT-PABLOWの異常なほど楽天的なフックが不思議にアップリフトさせていく。

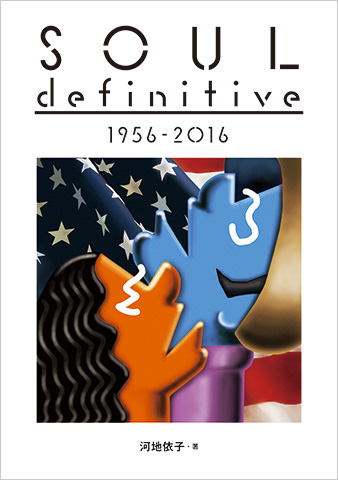

サウンドもラップも映像も飛び抜けている。だがそれだけではない。「チェイン・ギャング(Chain Gang)」とは、かつて奴隷制の遺制が根強かったアメリカ南部、ひとつの鎖に足をつながれて強制労働に従事させられた囚人たちに由来する。それをかつてサム・クックが歌い、オーティス・レディングがそのソウルを引き継ぎ、ブルーハーツの真島昌利が「だから親愛なる人よ」と黒人詩人ラングストン・ヒューズの詩を引用しつつ、この極東の島国に持ち込んだ。ここで「鎖(Chain)」とは、アンビヴァレントなふたつの象徴を背負う。すなわち、社会的な抑圧と、それゆえの絆。

自分たちを縛りつけ、自由を奪う鎖がそのまま、自分たちを固く結びつける絆である、ということ。この曲が奇跡的なのは、彼らがそのアンビヴァレンスを本能的につかみとっているからだ。「つながれているチェインを切るために」と生まれた街のしがらみからの力ずくの脱出を歌うBAD HOPは、だがまさにそこで育まれた絆を「この鎖は錆びない」と誇らしげにかかげる。その矛盾はそのまま、日本のハスリング・ラップの画期となったSCARSを生み出した地元、川崎南部への彼らの愛憎にシンクロする。自己嫌悪に似た激しい憎悪と、裏腹の強烈な縄張り意識。ナズにとってのクイーンズしかり、N.W.Aにとってのコンプトンしかり、ハードコア・ラップにおける地元(hood)とは、必ず抜けださなくていけない地獄であるとともに、けして他者に侵犯されてはならない聖域なのだ。ここで、フッドとは現代のユースの新たなアイデンティティの拠り所である、とのポール・ギルロイの言説を一瞬だけ想起してもいいだろう。だがすぐに忘れることだ。この音楽はブラック・ディアスポラの理論やアフロ・アメリカンの歴史を熱心に学んだ人間によるものではない。

川崎南部に対してBADHOPの口にする「サウスサイド」という言葉は、近年イラクへ派遣された米兵よりも年間死者数が多いことから「シャイラク Chiraq」と一部で呼ばれるシカゴの南部エリアからのインスパイアだ。しかし彼らに本場ドリルの無軌道なアグレッションを期待すれば肩すかしを食らうだろう。感じるのはむしろタフな状況への鬱屈、そしてそこからなんとしてでも脱出しようとする決意だ。崩壊家庭に生まれ育ち、ローティーンの頃から社会の闇にまみれ、すでに複数回の逮捕を経験してきたサヴァイヴァーたち……いや、そう言葉にしても何も伝わらない。

貧困とはなにか。それはカメラを片手に土足であがりこんだ数人のヤクザが、母親に土下座させるのを幼い目で目撃することだ。同じ街で生まれた13歳の同級生が、金のために売春婦や犯罪者になるのを横目にみて育つことだ。痣だらけの体や穴の空いた服に耐えきれず、やがて自分も暴力をふるい、奪いとった汚い金で着飾るのをおぼえることだ。

差別とはなにか。それは生まれた場所の名を口にするだけで、周囲の視線が冷たく色を変えるのを知ることだ。何気なく投げかけられた「カエルの子はカエル」という言葉を、まるで呪いかなにかのように感じることだ。自分や仲間のからだに流れる血のルーツに、街角で理不尽な殺意をむけられることだ。

しがらみから抜け出すとはなにか。それは詐欺師や売人になった昔の友達からの着信に耳を塞ぎ、真夜中にひとり涙を流すことだ。周囲の誰かが懲役に行った噂を聞いて、次は我が身だと感じながらマイクの前に立つことだ。生まれた街のルールに疑問を抱いても口には出せず、ただ無言で仲間と目と目を合わせ、その理不尽なルールをいつか覆す、と固く誓うことだ。

例によって嗅覚するどいVICEのドキュメンタリーであぶりだされた川崎南部ローカルの闇もあいまって、BAD HOPはヒップホップ・シーンの内外からの注目を一身に集めてみせた。雑誌『サイゾー』で連載中の磯部涼『ルポ 川崎』も毎回貴重な証言ばかりで目を離せない。そして繰り返すが、このミックステープ『BAD HOP 1DAY』の素晴らしさは、彼らのハードコアなバックグラウンドと濃密な叙情を凝縮した“CHAIN GANG”を、あえて収録しなかったことにある。

*

鳴り止まないiPhone6の9度目の着信で目覚める午後3時、寝起きのダウナーな倦怠感をTIJI JOJOとYELLOW PATOのふたりがマイク・リレーする“3PM”。次いでメランコリックなMONBEEのビートによるTIJI JOJOのソロ“White T-shirt”。おろしたてのTシャツに袖を通した爽快感を歌いあげるこの曲のメッセージは明快だ。自分にプライドを持つ根拠など、真っ白なTシャツ1枚でじゅうぶんだ、というタフな自己肯定。その前向きな決意は、しかしあくまでマテリアルなトピックを通じて表現される。

ウィードの植物的な刺激臭とコーラで割ったヘネシーの甘い陶酔感を完全に音楽的に再現してみせる“JAM SQUAD”。これまでどちらかと言えばマスキュリンなフロウを得意としていたYZERRの鼻にかかる中性的な歌声と、ヤング・サグをすばしっこく品種改良したようなVINGOのフリーキーなフロウの完璧なコンビネーション。アグレッションを煽りまくるKMのビート上でBENJAZZYがサイファーで鍛えぬかれた怒声まじりのファスト・ラップの真髄を叩きつける“BLACK HAIR YELLOW GOLD SKIN”。最初はビートに同期していたラップのグルーヴが徐々にビートを凌駕していくスリルは、TIJI JOJOとBENJAZZYのふたりが2年前、ビッグ・ショーンとケンドリック・ラマーの“コントロール”のビート・ジャックでめちゃくちゃに破壊的なラップを披露して中指を立てていたことを否応なく思い出させる。

いちばん可能性を感じるのは中盤、T-PABLOWとYZERRの2WINがポップとハードコアのギリギリのバランスを狙い、そのトライアルを華麗に成功させる“LIFESTYLE”と“INK BOYZ”。“LIFESTYLE”は、ステューイ・ロックの某曲のフロウを日本語に移植しつつ完全に勢いで追い越してしまっているわけだけれど、その曲がしかし不思議とEXILEのLDHに代表される日本のメイン・ストリームのポップ・ミュージック的な雰囲気を強烈に漂わせているところが、まずもって素晴らしい。“INK BOYZ”ではフックの直前にビートが消え、逆回転するスネアの効果音によって焦らされた力が、キックの投下を合図に爆発するエコーをかけられまくったフックの歌声で躍動する。ほとんどセクシーと形容してもいいそのキャッチーな歌声は、「次は入れたいのはなに?/考えずに彫りにいこう」とカジュアルに身体改造を重ねる非日常的な感性をフレックスしているわけで、もうこのバランス感覚だけで見事だ。

それ以外の曲もトピックはあくまでマテリアルだ。BARK、G-K.I.D.がスタジオでの錬金術を開陳する“DOUJOU”、BARK、YELLOW PATO、TIJI JOJOが日々の晩餐についてマイク・リレーするリラクシンな“CHILL DINNER”、もっともハードコアなイメージのAKDOWが珍しく色事を歌う“HOT ICE”など、どれも日々の生活と刹那の感情にフォーカスする。終盤は、意識がブラック・アウトし記憶を失う寸前の沸騰をOGマコ的な咆哮フロウで表現する凶悪なパーティ・チューン“BLACK OUT”、かろうじて立っていられるほどの酩酊状態で迎える狂騒の夜明けを描く“6AM”を経て、いまはまだ夢のはざま、と歌うTIJI JOJOのソロ“DEEP END“で、このアルバムは終わる。

*

BAD HOPはこのミックステープで、ヴァースを堅実な韻で固めてシンガロングなフックを付け足す、というこれまでの日本語ラップのヒット・チューンの黄金律を、トラップ以降のフロウの多様化によって粉砕している。現行USヒップホップのサウンドとフロウのインスピレーションは、その起源を忘れさせるほどの自然さで、川崎南部の土着のリアリティに接続させられる。2WINのふたりに顕著なメロウ・チューンは地上波のCMソングとして流されてもまったく違和感はないし、メンバーが入り乱れるハードなラップは郊外型のコンビニのやけに広い駐車場で、派手な改造車から大音量で流れてくるのにぴったりだ。

元々はGRAND MASTERでキャリアをスタートさせた2WINやBADHOPのこれまでの一部の楽曲では、ハードな生い立ちからくる濃厚な叙情が若々しい初期衝動とともに投げ出されていたが、ここでは切実なバックグラウンドへの語りは最低限にとどめられている。ハードコアなバックグラウンドというのは、アーティストにとってはときに諸刃の刃だ。壮絶な過去は創作行為に切実な衝動とモティーフを与えるとともに、一歩間違えればありきたりな叙情の物語にもたれかかる危険をもたらす。このミックステープの彼らは、USラップのトレンドを下敷きにした目覚ましいフロウの洗練によって、自分たちの成り上がりのストーリーに著しい説得力をみなぎらせている。

BAD HOPのその意志は最近のサイド・ワークでも明確だ。まずは地上波での露出によって爆発的なポピュラリティを獲得しつつあるT-PABLOWの2曲。GRAND MASTERのEGOとの“WORK”では、つんのめるビートで自由自在に歌声を揺らしながら矢継ぎ早のライミングを披露し、逆にBCDMG傘下の新レーベル〈AIR WAVES MUSIC〉が放つ新鋭、RENE MARSとの“300 MY RIDE (LAMBORGHINI)”では、空間的でスロウなトラップ・ビートにのせてポスト・マローン解釈ともいえるヒプノティックな陶酔フロウを聴かせる。先のことなんて読めないから酒とウィードに酔って直感に従う、という“WORK”の突破者のメンタリティも、「もう戻れない」というポイント・オブ・ノー・リターンの常套句を世代交代の宣戦布告としてダブル・ミーニング的に響かせる“300 MY RIDE (LAMBORGHINI)”も、いまのT-PABLOWにしか歌えないヒリヒリとした切迫感がある。

より象徴的なのは、この夏に立て続けにリリースされたサマー・チューンの数々だ。BCDMGのコンピレーション『FACT OF LIFE』収録の“EIVISSA”はVINGOとT-PABLOWに加え、BENJAZZYまでがメロウなスタイルのラップを披露し、イビザ島のカタルーニャ語表記だというタイトル通り、ウィードの煙と酒の匂いにむせぶ真夏の夜の喧噪を描く。DJ CHARI & DJ TATSUKIの『NEW WAVES THE MIXTAPE -SUMMER EDITION-』収録の“OVOLELU”は、DJマスタード以降の享楽的なウエスト・コースト・サウンドの直球な解釈で、今度はYZERRがハイトーンの絶唱的なヴォーカルを聴かせる。

そしてなによりも、同じくDJ CHARI & DJ TATSUKIプロデュースの“TSUNAMI”。知っての通り、同じタイトルのサザン・オールスターズの国民的なヒット曲は2011年3月の東日本大震災以降ラジオでオンエアされなくなり、いまでもUSENではリクエスト不可能なままだ。スタジオ・ジブリの『崖の上のポニョ』も一時は地上波での放送が見合わせられ、いまだ津波の映像が登場する新作映画には厳かなウォーニングが注記される。この状況の中、真夏のビーチでの酒と女とウィードについて歌ったパーティ・チューンに、彼らはこのタイトルを付けたのだ。BAD HOPは、意識的にか無意識的にか、震災後の日本社会のタブーや感傷をものともしない、タフな快楽主義を獲得しつつあるようだ。

*

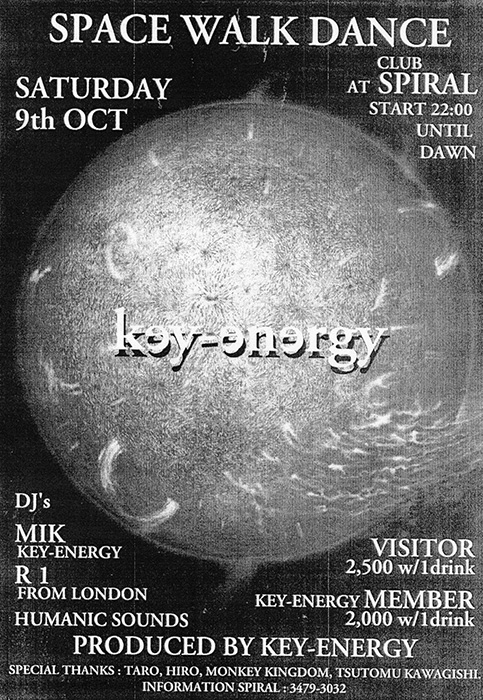

こうしたBAD HOPの進化はそのまま、この5年あまりの日本のハードコア・ラップの転換と軌を一にするものだ。震災後のトラップの本格流入以前、USヒップホップの日本的解釈という意味でのひとつの極北は、ANARCHYがインディ時代の総決算として遺した“PLAYINING IN THE GHETTO”だった。かつてスヌープやウータンもサンプルしたダニー・ハザウェイの“リル・ゲットー・ボーイ”を下敷きに、古都京都の南部の闇を散文的なリリックで刻んだあの曲は、日本のヒップホップがアメリカ由来のゲットー・ナラティヴを美しく土着化させた瞬間だった。あの曲が1990年代以来の東京のヒップホップの重鎮であるMUROの手でプロデュースされ、少年院上がりの暴走族の元リーダー、ANARCHYによって歌われたとき、日本語ラップのソウルは土着的なヤンキー・カルチャーという肉体を獲得したのだ。ほかでもないそのANARCHYがメジャー移籍を機にその濃密な叙情といったん決別してトラップ・サウンドに舵をきり、〈AVEX〉からのデビュー・アルバムに『NEW YANKEE』というタイトルをつけたことは象徴的だ。

しかし日本のハードコア・ラップはそれ以前からすでにメジャー・シーンへの侵略の意図をたぎらせていた。日本版ギャングスタ・ラップの創始者たるMSCの漢は、新宿の路地裏の廃材を寄せ集めたようなドープな音像のファースト『MATADOR』よりも、よりポップな完成度を誇るセカンド『新宿 STREET LIFE』を高く自己評価していたし、独自の文学性と私小説的なナラティヴによってハスリング・ラップの原型を用意したSEEDAは、早々にその叙情のクリシェを捨て、むしろ現行USラップのビートとフロウの貪欲な消化に腐心していた。

とくに震災後に現れたトラップ・アーティストの多くは、率直な言語感覚と奇抜なフロウであけすけなリアリティを歌うことで、旧態依然とした日本的な感動の物語を拒絶している。「女と洋服と金」とのフレーズで鮮烈に登場したKOHHがその出自をドラマティックに歌ったのはあくまでANARCHYや般若とのサイド・ワークであり、これまでのスタジオ・アルバムにおいては、彼はそのモティーフを注意深く扱っている。RYUGO ISHIDAはデビュー前にすでにその生い立ちからくる叙情とひとまず別れを告げたし、kiLLaにいたっては、そもそもエモーショナルな内面の吐露など一顧だにせず、ひたすら空虚な感覚を先鋭化させている。彼らはそれぞれ独自なやり方で、これまでの日本のラップ・シーンの外側のオーディエンスへとリーチしつつある。

ヒップホップが巨大産業であるアメリカならば、ミックステープ1本でフェイムを勝ち取り、デビューと同時に大金を手にしてもおかしくない若い世代は、ここ日本ではヒップホップ・シーンの玉座を獲得するミッションだけでなく、その狭い王国の領土を拡大するという難題を宿命づけられる。けれど、すくなくともBAD HOPにとってはそんなものはまったく重荷ではないようだ。日本のトラップのインフルエンサーであるKOHHがフランク・オーシャンとコラボレーションし、USやUKのiTunesでチャート・インするなどグローバルなマーケットへとアクロバティックに進撃しているのに対し、BAD HOPには明確に、この国の玉座を狙おうとする野心がある。

*

今年はあのさんピンCAMPから20年で、ちょうどBAD HOPのメンバーたちも1月に成人式をむかえた。彼らが生まれてからの日本はずっと、中流神話がガラガラと音を立てて瓦解していく過程にあった。この20年の日本の自殺者数は60万人を超える。ちょっとした内戦規模の死者数だ。それでも、「ゲットー」なんて言葉を使えば、「貧困」なんて口にすれば、アメリカやアフリカの最貧国との比較でも持ち出して、そんなものは甘えだという批判が四方八方から飛んでくる。弱い者たちがさらに弱い者たちを叩く、その音はすでに時代のサウンド・トラックだ。いまや子どもの6人に1人、ひとり親の家庭に限れば2人に1人が貧困だとされる中、BAD HOPら90年代以降生まれの新世代は確実に、この社会の崩壊の最前線で言葉をつむいでいる。それは痛みの作文(Composition of Pain)だ。

古くは作家なんかに対して使われた喩えで、社会の変化を誰よりも早く感知する「炭坑のカナリア」というのがあった。けれど日本のヒップホップはそれに代わる、素晴らしいメタファーをすでに獲得している。漢がDJ KRUSHのビートで10年前に放った、「実刑食らって元々どうもこうもいかねえ/実験用のモルモット同然の生活」ってやつだ。「炭坑のカナリア」じゃなく「実験用のモルモット」。実はこの比喩はべつにとっぴなものじゃない。考えてみれば、ザクザクとこの国の福祉と教育を切り捨ててきた「痛みをともなう改革」=新自由主義は、もともとはシカゴ学派の経済理論の南米での壮大な社会実験として始まったんだった。ケンドリック・ラマーが『SECTION. 80』でロナルド・レーガンを重要なモティーフのひとつとしていたように、現在の日本のラップはまぎれもなく、コロコロと首をすげ替えられるこの国の政治家が生み出した、荒廃の土壌の産物だ。そこには、ケンドリックが2パックの亡霊を経由して語った「大地とは貧民のシンボルである(the Ground is the Symbol for the Poor People)」との言葉がこだましているはずだ。

BAD HOPのメンバーのひとりは、“BRAKU”という曲を発表している。タイトルの由来は定かではないが、それは日本の貧困と差別の歴史的なコンテクストを知るうえで象徴的な言葉のひとつだ。戦後生まれで初の芥川賞作家で、暴力と性にまみれた南紀の被差別部落の若者たちの短い生を描き続けた中上健次は、かつて「路地」と名づけた自身の生地の部落を「ゲットー」と読み替えていた。ジャック・デリダやボブ・マーリーと対談し、アレックス・ヘイリーの『ルーツ』に影響されて紀伊半島の被差別部落をルポタージュしていた中上の晩年の口癖は、「路地はどこにでもある」だ。彼は南米やアジアといった第三世界出身の作家たちと交流し、アメリカの南部作家ウィリアム・フォークナーを読み解く中で、やがてその磁場を「南」=サウスと呼んで普遍化し、日本の部落(Japanese Ghetto)の歴史をグローバルなコンテクストに接続させようとしていた。中上はヒップホップの本格的な台頭を知らずに1992年に46歳で死んだ。もし彼が生きていれば、BAD HOPが日本のラップ・カルチャーの先端であるとともに、日本の貧民(Poor People)の歴史の末裔であることを、ひと目で見抜いていただろう。

グッチ・メインの片腕であるマイク・ウィル・メイド・イットがビヨンセやリアーナの楽曲のプロデュースを手がけ、トラップ・ミュージックがEDMに匹敵する巨大勢力となった現在、世界中のヴェニューでトラップに熱狂するオーディエンスは、そのサウンドがサウスの麻薬小屋(トラップ・ハウス)で生まれたことを必ずしも知らない。ヤング・サグのアンドロギュノスな和装が人々を魅了するときにも、モティーフとなった日本文化の女の身体や芸者への抑圧は、その美しさの影に隠されている。先進的なウェブ・メディアのティーザー映像に起用され、気鋭のドメスティック・ブランドのモデルとしてフレックスするBAD HOPの姿はこれから、川崎という地名どころか、ヒップホップすら聴いたことないオーディエンスの目にまで届くことになるだろう。現在の彼らの輝きは、バックグラウンドがうんぬんなどといった説明をまったく必要としていない。だがその音楽はやはり、東京と横浜に挟まれた、排気ガスに煙る工業地帯の闇で生まれたのだ。

*

BAD HOPの新作『BAD HOP ALL DAY』は9月15日から配布開始とだけ予告されている。そこにあの“CHAIN GANG”が収録されるのか、もしくはさらに吹っ切れたポップ・チューンで埋め尽くされることになるのか、それはわからない。だが遅かれ早かれ、彼らはこの『BAD HOP 1 DAY』にあえて収録しなかった“CHAIN GANG”の闇さえも飲み込んだ作品を完成させるはずだ。社会の暗部の若きサヴァイヴァーたちが、ガードがガラ空きのこの国のポップ・フィールドのど真ん中を撃ち抜く。それは日本のラップが、USラップに遜色ないポピュラリティと社会的なインパクトを獲得する狼煙を意味するだろう。

ポップの変革とは、社会のリアリティの変革だ。いまだ公共の場での刺青の露出がタブーとされる保守的な島国で、子どもの頃の包丁の傷をタトゥーで消したユースが爆発的な成功を手にするとき。レイシストのヘイト・デモを中止に追いやった川崎南部で生まれた、「コリアン、チャイニーズ、南米/繋がれてる川崎のWe are Chain Gang」というリリックが日本中に響き渡るとき。この社会のリアリティは必ず、あと戻りできない変化を経験するはずだ。

ハナから眼中にない金も女もすでに目の前にあって、それでもまだ足りない。足につながれた鎖が切れるのはまだ先で、育ちの悪さを隠そうともせずに鉄の心臓に札束の羽を生やす。当たり前のものをなにも持たずに生まれ育ったのに、彼らは強いのではない。当たり前のものをなにも持たずに生まれ育ったがゆえに、彼らは強い。被差別や抑圧の体験をみずからのエネルギーの源泉とするその逆説こそは、「どん底から這い上がった(Started from the Bottom)」人間の、最大の武器だ。屈指のハードな環境を生き抜いたユースがいま、弾けるように強靭なポップ・ミュージックを鳴らそうとしている。どんだけ控えめにいっても、最高な時代だと思う。

*原稿の執筆にあたり、磯部涼氏から貴重な示唆を得た。感謝したい。