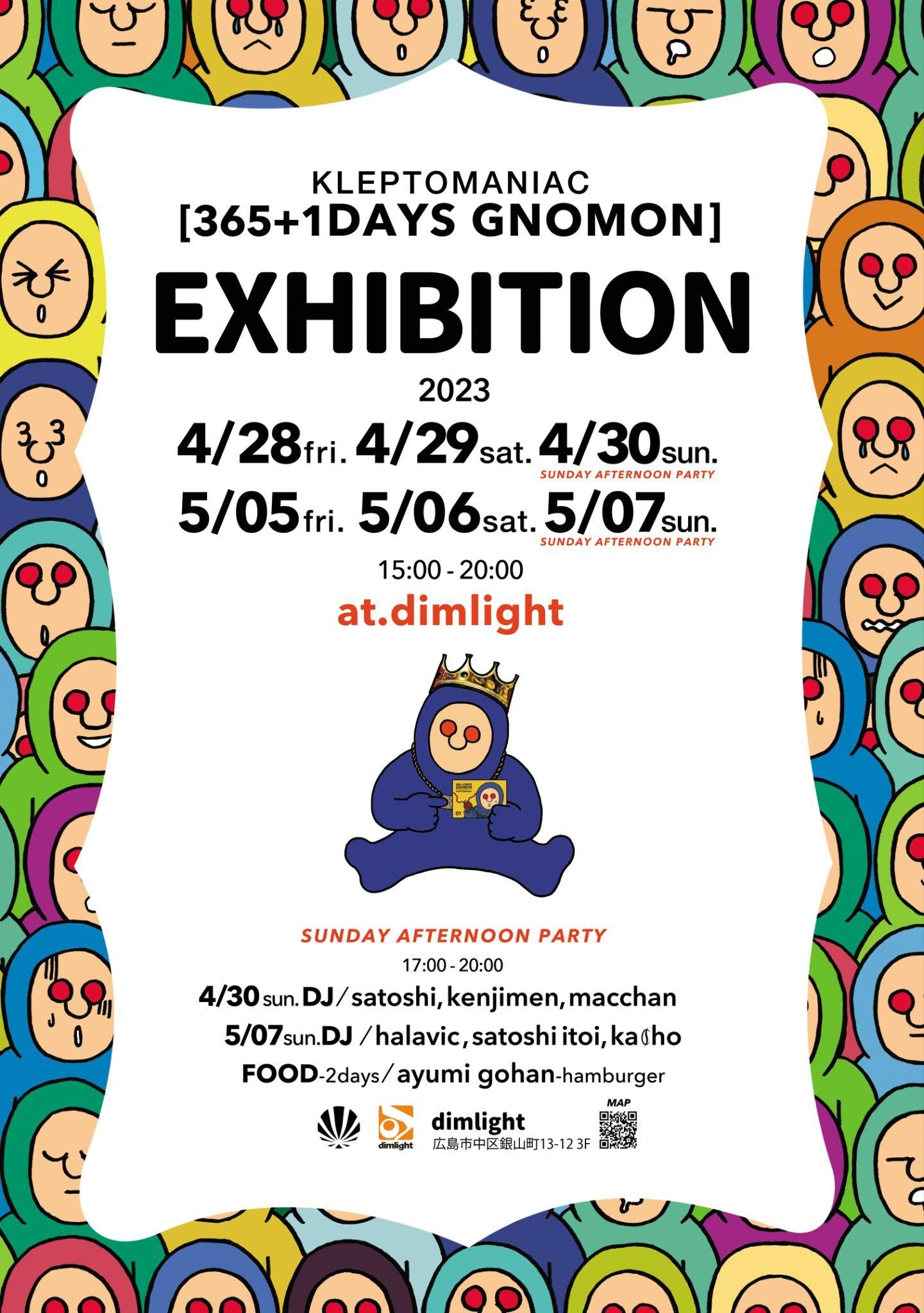

喜びたまえ。出すもの出すものハイクオリティの快進撃をつづけ、昨年の来日公演でもすばらしいライヴを披露してくれたロレイン・ジェイムズが、新たにアルバムを送り出す。『やさしい対決(Gentle Confrontation)』と題されたそれは2年ぶりに〈ハイパーダブ〉からのリリースで、9月22日発売。サプライズもある。日本のマスロックからの影響をたびたび口にし、「とくに好きなのは Toe と mouse on the keys」と語っていたジェイムズだが、新作のCD盤にはなんと、その mouse on the keys をフィーチャーした曲がボーナストラックとして収録される。どんなコラボが実現されているのか楽しみだ。公開中の新曲 “2003” を聴きながら夢を膨らませておこう。

Loraine James

エレクトロニック・ポップ・ミュージックの新たな地平を開く、最高傑作が誕生!

ロレイン・ジェイムスが最新アルバム『Gentle Confrontation』をコード9率いる〈Hyperdub〉より9月22日にリリース!

新曲「2003」がMVと共に公開!

ジャズ、エレクトロニカ、UKベース・ミュージック、アンビエントなど、様々な音楽性を内包したクロス・オーバーな作風で人気を博す北ロンドンの異能、ロレイン・ジェイムス。昨年行われた初の来日ツアーが完売となり、ここ日本でも大きな注目を集める彼女がコード9率いるUK名門〈Hyperdub〉から3枚目となる最新アルバム『Gentle Confrontation』を9月22日にリリースすることを発表、アルバムからの先行解禁曲「2003」がMVと共に現在公開されている。

Loraine James - 2003

https://youtu.be/6gikGLeq6mc

Director & Editor - IVOR Alice

Art Direction & Set Design - Dalini Sagadeva

Lead Assistant (Camera, Lighting, & Set Design) - Charlie Buckley Benjamin

Clothing courtesy of Nicholas Daley

本作は、彼女の過去と現在をつなぎ、彼女自身にとっての新しい章を開く作品だ。この作品は彼女が10代の頃に好きだったドゥンテル(DNTEL)、ルジン(Lusine)、テレフォン・テル・アヴィヴ(Telefon Tel Aviv)のようなマス・ロックやエモーショナルなエレクトロニック・ミュージックを聴きながら制作が行われ、気だるさや楽しさ、様々なフィーリングを感じさせる仕上がりとなっている。シカゴ出身の新鋭シンガーKeiyaA、ニュージャージーのバンドVasudevaでギタリストとして活躍するCorey Mastrangelo、名門〈PAN〉からのリリースで注目を集めたピアニスト/SSWのMarina Herlop、ヴィーガン率いる〈Plz Make It Ruins〉から昨年リリースした作品が注目を集めたロンドンのGeorge Riley他、これまで以上に多くのゲストを起用している。『Gentle Confrontation』は、人間関係(特に家族関係)、理解、そして少しの優しさと気遣いをテーマにしており、水のような柔らかい質感のアンビエンスが漂う中で、ポリリズムやASMRなビートが広げられたエレクトロニック・ポップ・ミュージックの新たな地平を開く、彼女にとっての最高傑作が完成している。マスタリングはテレフォン・テル・アビブのメンバー、ジョシュア・ユースティス(Joshua Eustis)が手がけ、シャバカやキング・クルールを手がけるディリップ・ハリス(Dilip Harris)がミックスを担当した。

待望の最新作『Gentle Confrontation』は9月22日にCD、LP、デジタルと各種フォーマットで発売! CDには、LPに収録されないボーナス・トラック「Scepticism with Joy ft. Mouse on the Keys」が収録される。また、国内流通仕様盤CDには解説が封入される。

label: Hyperdub

artist: Loraine James

title: Gentle Confrontation

release: 2023.05.26

BEATINK.COM: https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=13437

Tracklist

01. Gentle Confrontation

02. 2003 02:39

03. Let U Go ft. keiyaA

04. Deja Vu ft. RiTchie

05. Prelude of Tired of Me

06. Glitch The System (Glitch Bitch 2)

07. I DM U

08. One Way Ticket To The Midwest (Emo) ft. Corey Mastrangelo

09. Cards With The Grandparents

10. While They Were Singing ft. Marina Herlop

11. Try For Me ft. Eden Samara

12. Tired Of Me

13. Speechless ft. George Riley

14. Disjointed (Feeling Like A Kid Again)

15. I'm Trying To Love Myself

16. Saying Goodbye ft. Contour

17. Scepticism with Joy ft. Mouse on the Keys