MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

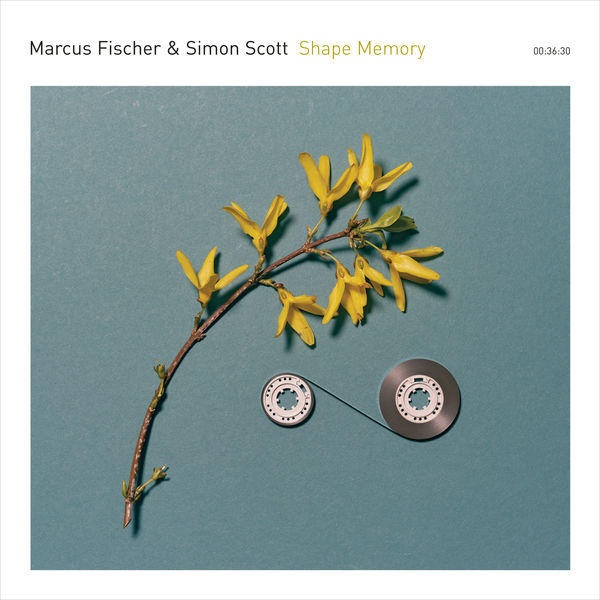

Home > Reviews > Album Reviews > Marcus Fischer & Simon Scott- Shape Memory

ニューヨークの電子音楽家/アンビエント・アーティスト、テイラー・デュプリー主宰〈12k〉からマーカス・フィッシャーとサイモン・スコットのデュオ・アルバムがリリースされた。2018年型のエレクトロ・アコースティック・アンビエントとして興味深い仕上がりである。

まず、二人の経歴を簡単に説明しよう。マーカス・フィッシャーはポートランド・オレゴン出身のアンビエント作家である。2010年に〈12k〉より発表された『Monocoastal』でアンビエント・リスナーから高い評価を獲得した。環境音と電子音が霧のように交錯し、空気の中にうっすらと浸透するかのごとき美麗なサウンドを生成している。深く響く音が耳に実に心地よい。リリースから8年ほど経過しているアルバムだが、いまも大切に愛聴しているリスナーが多いのも頷ける名品だ。

以降、同レーベルからはテイラー・デュプリーとのコラボレーション作品『In A Place Of Such Graceful Shapes』(2011)、『Twine』(2015)、『Lowlands』(フランスの新鋭エクスペリメンタル・ミュージック・レーベル〈IIKKI〉と〈12k〉の共同出版/2017)などの秀作を継続的に発表する。

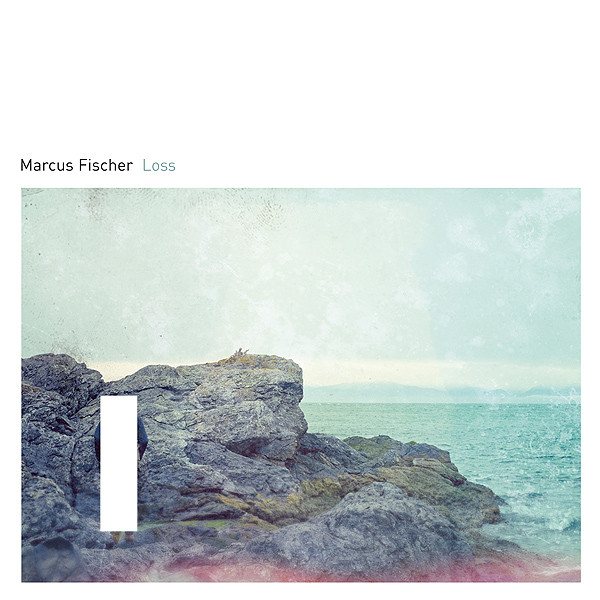

加えてUSの〈Tench〉から『Collected Dust』(2012)、ポートランドの〈Optic Echo Records〉からジ・オー・レイ(The OO-Ray)との『Tessellations』(2012)、セルフ・リリースでコリー・アレンとの『Two / Twenty-Two』(2012)、ソロ楽曲をまとめた『Public Works』(2015)などを継続的に送り出す。2017年には久しぶりのソロ作『Loss』を〈12k〉からリリースするに至る。

フィッシャーの楽曲は、楽器の音と電子音楽の交錯・融解によって時の流れを変えてしまうようなアンビエント/アンビエンスを形成・生成している。アナログな質感とそれから導き出された響きは、聴き手の時間感覚をゆったりとした流れへと変えてしまうのだ。身体に作用し、深い時間の只中に身を浸しているような感覚である。彼のアンビエンスは聴き手の耳と意識の表層と奥底に響く。まさしく「時が揺れる」「時が満たされていく」感覚だ。

一方、イギリス出身のサイモン・スコットは、あのスロウダイヴのドラマーである。彼は2009年に〈Miasmah〉からリリースしたソロ・アルバム『Navigare』で楽器や電子楽器など様々な音響生成装置を用いて「融解したシューゲイザー・アンビエント」といったサウンドを生み出し、エレクトロニカ以降の音響リスナーの耳を驚愕させた。

その翌年2010年は、〈Low Point〉からダグ・ローゼンクヴィスト(ジャスパー TX)との『Conformists』、〈Slaapwel Records〉から『Silenne』、〈Immune〉から幽玄なアンビエント作品『Traba』と複数のレーベルから矢継ぎ早にリリースを重ねていく。2011年には再び〈Miasmah〉から、ヴォイス、ギター、ピアノなどを導入したポップな『Bunny』を発表した。

そして2012年、〈12k〉から『Below Sea Level』をリリース。このアルバムは生楽器、電子音、環境音が溶け合うようにレイヤーされた極めて2010年代的なアンビエント/ドローン作品だ。アコースティック・ギターの瀟洒なフレーズ、柔らかい残響のような電子音、記憶と耳を密やかに刺激する環境音のレイヤーによるアンビエント・コンポジションは洗練の域にまで至っており、スコットの代表作のみならず10年代初頭の〈12k〉を象徴する1作になった。

『Below Sea Level』以降は、2015年にUKの老舗エクスペリメンタル・レーベル〈Touch〉系列の〈Ash International〉から『Insomni』、2016年に〈Touch〉から『FloodLines』、〈The Tapeworm〉から『STUK』とリリースを重ねていった(2017年はスロウダイヴのメンバーとしてリユニオン作『Slowdive』に参加)。そして2018年は、〈Touch〉からシングル「Grace」をリリースし、待望のニュー・アルバム『Soundings』のリリースも予告されている。

本作『Shape Memory』は、そんな二人の共作である(競演した録音物としては、2012年に〈12k〉からリリースされたコリー・フラー、伊達伯欣、マーカス・フィッシャー、 サイモン・スコット、テイラー・デュプリーらビトウィーンのEP「Between」を忘れてはならない)。レコーディングは、スロウダイヴのアメリカ・ツアーの合間にポートランドでおこなわれたという。録音日のクレジットは2017年10月27日。

この録音ではフィッシャーはシンバル、エレクトロニクス、ギターを担当し、スコットはシンバル、エレクトロニクス、テープなどを担当している。ちなみにマスタリングはテイラー・デュプリー。ジャケットに用いられた写真はフィッシャーの作品だ。

クレジットから分かるようにエレクトロ・アコースティック的なサウンドをこれまで以上に展開している。1曲め“Ferns”でのシンバルの響き(そう、打撃ではなく)からして具体的な音の、その向こうにあるものを鳴らそうとしているように思えた。その意味で、本作のムードはフィッシャーのこれまでの作品と近い。

とはいえ聴き込んでいくと、ことはそう単純ではないと分かってくる。1曲め“Ferns”から2曲め“Thorns”、そして3曲め“Branches”へ。アルバムのサウンド・テクスチャーは微細に、シームレスに、深く変化し続けるのだ。シンバルと打楽器。弦と電子音。環境録音とノイズ。それらサウンド・モジュールは記憶と密接に結び付き、音楽/音響を生成させていく。微かな音。乾いた音。微細なノイズ。深い響き。音楽の断片。旋律の欠片。これらの音たちはバラバラに存在し鳴っているように聴こえつつ、しかしいくつもの記憶と結びつき、次の瞬間には別の音として生まれてくる。いわば音の連鎖と音の結晶化だ。まさにフィッシャーのゆったりとした融解するような時間感覚とスコットの波のように変化する音響生成の感覚が交錯する見事な演奏/セッションである。

こういったアンビエント作品で「演奏?」と訝しく思う方もいるだろう。たしかに演奏以降のポストプロダクションにおいてさまざまなエディットが加えられてはいるだろうが、しかし、00年代~10年代以降、つまりエレクトロニカ以降のアンビエント/ドローンは、極めて即興演奏/生成的な音楽であったと思うのだ。そう、音を鳴らすこと。音を生成すること。音で空間を満たすこと。音の時を積み貸せること。ベースにはそれがあった。

私は3曲め“Branches”を聴き終えたとき耳を浄化されたような感覚を持ったのだが、それは演奏/即興という「自然な流れ」の先に生まれた音を聴取したからではないかと思っている。2010年代以降の環境録音を取り入れた生楽器と電子音を交錯させるエレクトロ・アコースティック・アンビエントの最良の部分を封じ込めた見事なアルバムである。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE