MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

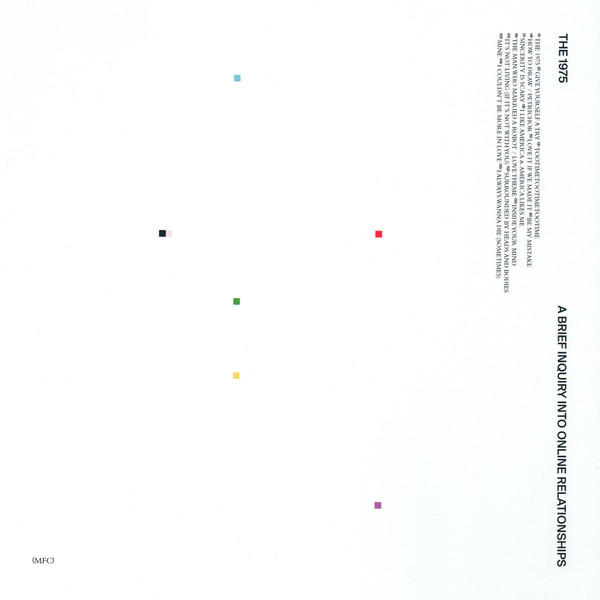

Home > Reviews > Album Reviews > The 1975- A Brief Inquiry Into Online Rela…

音楽においてはときに、そのサウンド以上にテーマやリリックが重要な役割を担う場合がある。去る2018年はコンセプチュアルな作品が目立つ年だったけれど、それはなにもアンダーグラウンドに限った話ではなくて、たとえばメインストリームのど真ん中を行くUKのバンド、ザ・1975のこのサード・アルバムも、そのような傾向のひとつとして捉えることができる。

邦題は『ネット上の人間関係についての簡単な調査』。テーマは明白だ。イントロを聴き終えると、なんともご機嫌なポップ・チューン“Give Yourself A Try”が耳に飛び込んでくる。「近ごろ(modern)の議論では文脈が無視されて発言が取り上げられる」という印象的なフレーズ。続くシングル曲“TOOTIMETOOTIMETOOTIME”では軽快な4つ打ちに乗って「泣き」のコードがぐいぐいと進行し、SNSにおける恋人とのすれ違いが描写されていく。

タイトルが端的に表しているように、オンラインで交わされるコミュニケイション、そしてそれによってもたらされる疲労やもろもろの弊害がこのアルバムの切りとろうとしている現代性である、とひとまずは言うことができる。テーマのうえで核となるのは9曲目の“The Man Who Married A Robot / Love Theme”で、Siri が「インターネットは彼の友達だった」と、ある孤独な男にかんするテキストを淡々と読み上げていく様は、すでに多くのメディアが指摘しているようにレディオヘッドの“Fitter Happier”を想起させる。一度この語りを耳にしてしまうと、一見ごくありふれたラヴ・ソングのようにしか聞こえないほかの楽曲も、すべてネットやPCについて歌っているように思えてくる。

歌詞だけではない。イントロや4曲目の“How To Draw / Petrichor”、合衆国を諷刺した“I Like America & America Likes Me”では、昨今のオートチューンの流行に目配せするかのように加工されたヴォーカルが強調されていて、やはり今日的=モダンであろうと努めることがこのアルバムのリアリティを担保しているようだ。どこでどう繋がったのかわからないが、昨秋亡くなったロイ・ハーグローヴのトランペットがジャジーな装飾を施す“Sincerity Is Scary”では「人は極めてポストモダンな方法で自らの苦悩を隠そうとする」と歌われており、この曲からも彼らがモダンにこだわっていることがわかる。では彼らが追い求める「モダン」とは、いったいなんなのだろうか。

ファンキーなムードが強めに打ち出されていた前作では、随所で80年代メインストリームのポップ・ミュージックを想起させる音作りが為されていたけれど、本作でもたとえば11曲目“It's Not Living (If It's Not With You)”や14曲目“I Couldn't Be More In Love”のように、レトロな音の構築が目指されている。なかでも注目すべきは5曲目の“Love It If We Made It”だろう。ここでも「誤解にもとづいたポジションを強固なものにする/あらゆるアプリにアクセスできる」と、スマホ文化から材を得たフレーズが登場するが、他方でブラックライヴズマターに感化されたと思しき言葉も顔を覗かせていて、「現代(Modernity)は俺たちを見捨てた」との歎きを経たリリックは、背後の80年代的なサウンドとは裏腹に、リル・ピープの追悼やカニエ~トランプの諷刺へとなだれこんでいく。興味深いのはその途中で「リベラルなキッチュ」という言い回しが差し挟まれるところで、これは人種差別のような深刻なテーマを、あたかも検索に引っかかることが目的であるかのように軽く歌詞のなかに滑り込ませてしまう、自分たち自身のことを揶揄した表現だと考えられる。

ザ・1975がこのようにメタ的な態度を見せるのは今回が初めてではない。彼らはセカンド・アルバム制作時にボーズ・オブ・カナダからインスパイアされたことを明かしているが、しかしじっさいにはBOCを思わせる箇所などまったくなかったわけで(シューゲイズの要素はあったけど)、つまり彼らが参照したのはBOCのサウンドそれ自体ではなかったということになる。では彼らがBOCから受け取ったものとはなんだったのか。ずばり、ノスタルジーだろう。80年代的な音作りやアートワークのネオンサインはその何よりの証左である。ようするにザ・1975は前作において、10年代の音楽、とりわけメインストリームのロックやポップがレトロを志向せざるをえないことをメタ的に表現していたのだ。

そう考えながら今回の新作を聴くと、いま彼らが何をやろうとしているのかがクリアになってくる。本作で聴くことのできるサウンドはそのほとんどが、合成音声など一部の例外を除けば(いやもしかしたらそれでさえ)、すでに80年代や遅くとも90年代の時点で出揃っていたアイディアに範をとったものだ。新しさはない。では既存の手法の組み合わせ方が斬新かというと、そんなこともない。このアルバムのおもしろさは、そのように懐古的なサウンドが「オンライン上のコミュニケイション」という今日的なテーマと組み合わせられるという、その不均衡にこそある。

いまでもポップ・ミュージックにおいて、言葉の面でみずみずしいテーマを追求することはじゅうぶん可能であるが、他方サウンドの面でそれに見合う新しさを生み出すことはきわめて困難になっている──まさにそのような昨今の状況こそ、彼らが肉迫しようと試みているモダニティなのではないか。入念に練られたザ・1975のこのアルバムを聴いていると、強くそう思わずにいられない。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE