『Stumpwork』というのはおかしな言葉だ。口にしてみてもおかしいし、その意味を紐解くのに分解してみると、さらに厄介になる。「Stump(=切り株)」とは、壊れたものや不完全なもの、つまり枯れた木の跡や、切断された枝があった場所を指す。そして、そこに労働力(= work)を加えるのは奇妙な感じがする。

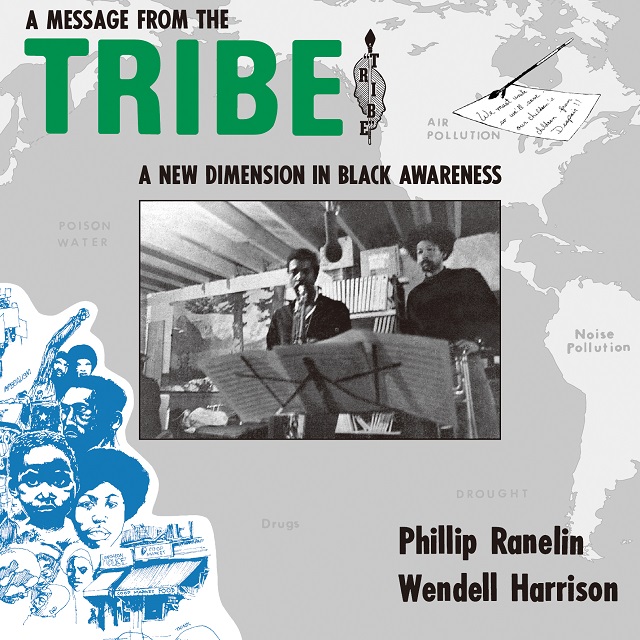

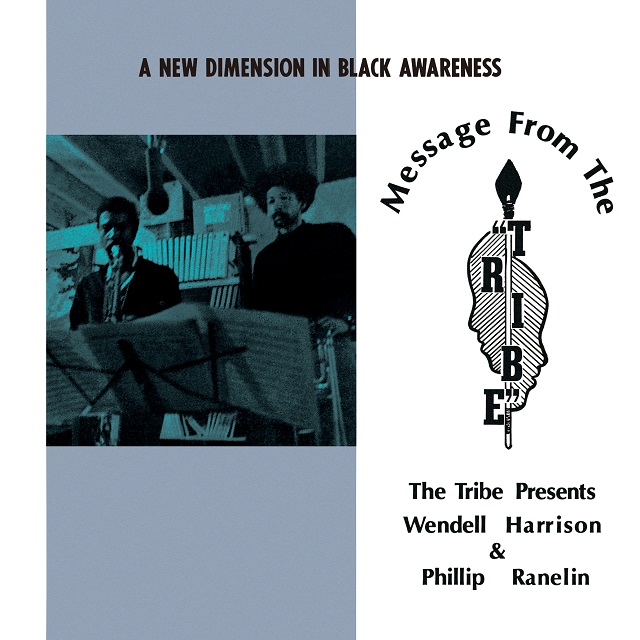

「Stumpwork」とは、糸や、さまざまな素材を重ねて、型押し模様を作り、立体的な奥行きを出す刺繍の一種で、もしかしたら、そこにドライ・クリーニングの濃密で複雑なテクスチャーの音楽とのつながりを見い出すことができるかもしれない。しかし、まず第一に、この言葉が感覚的に奇妙でおかしな言葉であることを忘れないでいよう。

フローレンス・ショウは、いま、英語という言語を扱う作詞家のなかでもっとも興味深い人物の一人であり、面白くて示唆に富む表現に関しての傑出した直感の持ち主である。アルバム・タイトルでもそうだが、彼女は言葉の持つ本質的な響きというテクスチャーに一種の喜びを感じているようだ。“Kwenchy Kups”という曲では、歌詞の「otters(発音:オターズ)」という単語で、「t」を強調し、後に続く母音を引きずっているのが、音楽らしいとも言えるし、ひそかにコミカルとも言える。また、「dog sledge(*1)」、「shrunking(*2)」、「let's eat pancake(*3)」といった言葉や表現には、「あれ?」と思うくらいのズレがあるが、言語的な常識からすると、訳がわからないほど逸脱しているわけではなく、ちょっとした間違いや、型にとらわれない表現の違和感を常に楽しんでいることがうかがえる。このような遊び心あふれるテクスチャーは、「Leaping gazelles and a canister of butane (跳びはねるガゼルの群れと、ブタンガスのカセットボンベ)」のような、幻想的なものと俗なものを並列させる彼女の感性にも常に息づいている。ドライ・クリーニングの歌詞は、物語をつなぎとめる組織体が剥ぎ取られ、細部と色彩だけが残された話のように展開する。何十もの声のコラージュが、エモーショナルで印象主義的な絵画へと発展していくのだ。

*1: 正しくはdog sled(=犬ぞり)。「Sledge」はイギリス英語で「そり」なので、dogと合体してしまっているが、dog sledが正確には正しい。

*2: 正しくはshrinking(=収縮)。過去形はshrank、過去分詞はshrunk、現在進行形はshrinkingでshrunkingという言葉は存在しない。動詞の活用ミス。

*3: 正しくはLet’s eat a pancakeもしくはLet’s eat (some) pancakes。文法ミス。冠詞が入っていないだけだが、カタコト風な英語に聞こえる。

音楽性において『Stumpwork』は、彼らの2021年のデビュー作『New Long Leg』(これも素晴らしい)よりも広範で豊かなパレットを露わにしている。ドライ・クリーニングのサウンドは、しばしばポスト・パンクという伸縮性のある言葉で特徴付けられ、トム・ダウズの表情豊かなギターワークからは、ワイヤーの尖った音や、フェルトやザ・ドゥルッティ・コラムの類音反復音を彷彿とさせるような要素を聴くことができるが、彼は今回それをさらに押し進めて、不気味で酔っ払ったようなディストーションやアンビエントの濁りへと歪ませている。ベーシストのルイス・メイナード、ドラマーのニック・バクストンは、パンクやインディの枠組みを超えたアイデアやダイナミクスを取り入れた、精妙かつ想像力豊かなリズムセクションを形成している。オープニング・トラックの“Anna Calls From The Arctic”では、まるでシティ・ポップのような心地よいシンセが出迎えてくれるし、アルバム全体を通して、予想外かつ斜め上のアレンジが我々を優しくリードしてくれる。このアルバムは、聴く人の注意を強烈に引きつけるようなものではなく、煌めくカラーパレットに溶け込んでいく方が近いと言えるだろう。

だがこの作品は抽象的なものではない。現実は、タペストリーに縫い込まれたイメージの断片に常に存在するし、自然な会話の表現の癖を捉えるショウの耳にも、そして彼女の蛇行するナレーションとごく自然に会話を交わすようなバンドの音楽性とアレンジにも存在している。ある意味、このアルバムはより楽観的な感じがあって、人と人がつながる幸せな瞬間や、日常生活のささやかな喜びに焦点を当てているのだが、やはり、フローレンスの歌い方は相も変わらず、不満げで、擦れた感じがある。イギリスの混乱した政治状況は、曲のタイトル“Conservative Hell”に顕著に表れているのだが、私は、とりわけ混乱した状況の最中にトムとルイスと落ち合うことになった。イギリス女王は数週間前に埋葬されたばかりで、リズ・トラス首相の非現実的な残酷さが、ボリス・ジョンソンのぼろぼろな残酷さに取って代わったばかりで、リシ・スナックの空っぽで生気のない残酷さにはまだ至っていないという状況だった。

3年ぶりにイギリスを訪れた私は、いきなりこんな質問で切り出した。

■最近のイギリスでの暮らしはどのような感じですか?

トム:ニュースを見ていると、まるで悪夢だよ。しかも、すべてはいままでと同じような感じで進んでいる。新しい首相が誕生したことで、ひとつ言えることは、いまがまさにどん底だってことで、保守党政権の終焉を意味してるということ。12年間も緊縮財政を続けたのに、何の成長もなかったから、上層部の議員でさえ、もはや野党になる必要があるなんて言っているんだ。まあ、良い点としては、次の選挙で保守党が落選することだろう。デメリットは、保守党落選まで、俺たちは、彼らが掲げる馬鹿げた政策に付き合わなければならないってことだね。

ルイス:うちの妹みたいに政治に全く興味のない人でも、「ショックー! マジでクソ高い!」って言ってるんだ。 請求書や食料の買い出しなど、いまは本当にキツイ状況になってる。

トム:まさにその通りだね。もし次の選挙で負けたいなら、国民の住宅ローンをメチャクチャにしてやればいい!

by Ben Rayner(左から取材に答えてくれたギターのトム、中央にベースのルイス、そしてヴォーカルのフローレンスにドラムのニック)

ニュースを見ていると、まるで悪夢だよ。しかも、すべてはいままでと同じような感じで進んでいる。新しい首相が誕生したことで、ひとつ言えることは、いまがまさにどん底だってことで、保守党政権の終焉を意味してるということ。12年間も緊縮財政を続けたのに、何の成長もなかったから、上層部の議員でさえ、もはや野党になる必要があるなんて言っているんだ。

■私の家族も同じようなことを言っていますよ。さて、この話題をどうやって新しいアルバムにつなげようかな......(一同笑)。先ほど、普段通りの生活をしながらも、現在の状況が断片的に滲み出てきているとおっしゃっていましたね。もしイギリスの政治情勢がアルバムに影響を与えているとしたら、それは日常生活のなかに感じられる、そういったささやかな断片なのだと思います。例えば、ある曲でフローレンスは「Everything’s expensive…(何から何まで物価は高いし...)」と言っていますよね。

トム: 「Nothing works(何をやっても駄目)」そうなんだよ。俺たちがフローの歌詞についてコメントするのはなかなか難しいんだけど、彼女は、ひとつのテーマについて曲を書くということは絶対にしない人なんだ。彼女の曲を聴いていると、脳の働き方がイメージできる。俺は以前、自転車に乗っていて車に轢かれたことがあるんだが、気絶する直前、不思議なことがいろいろと頭に浮かんできたんだ。でも、さっき俺が言った「いままでと同じような感じで進んでいる」というのは、「いままでと同じような感じで進んでいるけど、すごく抑圧的な空気が影に潜んでいる」という意味なんだ。それでも仕事に行かないといけないし、請求書も払わないといけないし、日常のことはすべてやらないといけない。ただ、政治情勢がね……俺たちは12年間この状況にいたわけで、少しでも好奇心や観察力がある人なら、その影響を受けていると思うよ。

ルイス:俺たちはいつもひとつの場所に集まって、一緒に作曲をする。フローは、自分の書いた歌詞を紙に束ねて持って来るから、それを組み合わせたり、繋げたり、丸で囲んだり、位置を変えたりしている。そうやって、様々なアイデアが集まるコラージュのようなものを作っているんだ。

■(ドライ・クリーニングの音楽を)聴いていると、何かの断片が自分を通り越していくような感じがするんです。

トム:でも、ランダムってわけじゃない。彼女は、歌詞を一行書くと、次は、逆の内容を書くという性分みたいなものがあると思う。響き的にも、テクスチャー的にも、コンセプト的にも、まったく違うものを書くんだよ。例えば、絵を描くときに、すべての要素がうまく調和するようにバランスをとっているような感じかもしれない。

ルイス:俺たちが自分たちのパートを演奏することで彼女の歌詞に反応するという、会話みたいなことをたくさんやっているんだ。

■(アルバムには)日常生活の断片のような一面もあるので、自分たちでアルバムを聴いていて「あ、この会話覚えてる……」と思ったりすることはあるんですか?

トム:ああ、たしかに俺たちの言ったこととか、自分がいた場で友だちが言ったこととかが、歌詞に入ってるよ。

ルイス:俺たちの演奏と同じように、彼女も即興で歌詞を書くことが多いし、あらかじめ考えたアイディアも持っている。バンドで演奏しているときは、その場の音がかなりうるさいから、ヴォーカルだけ別録りして、フローが言ったことを自分で聴き返せるようにしたんだ。今回のアルバムでは、ファーストよりも、レコーディングのプロセスで歌詞を変えていたことが多かったみたいだけど、それほど大きな違いはなかったと思う。

トム:それは、スタジオでの即興をたくさんやったからということもある。でも、だいたいの場合、フローは俺たちが曲を作り始めるタイミングと同じ時に作詞をはじめるんだ。曲を書きはじめる時はみんなで集まって、ルイスが言っていたように、フローがやっている何かが、俺たちのやっていること、つまりサウンドに影響することがよくあるんだよ。“Gary Ashby”を作曲しているときは、フローが、行方不明になった亀について歌っていると知った時点で、こちらの演奏方法が変わった。フローが言っていることをうまく強調する方法を探したり、フローの歌詞をもっと魅力的にできるように、もっとメランコリックにできるように工夫する。以前なら使わなかったマイナーコードなどを使うかもしれない。音楽を全部作った後に、彼女が別の場所で歌詞を書くということはめったにないよ。もっとオーガニックな形でやってるんだ。

ルイス:俺たちは、他のメンバーへの反応と同じような方法で、フローにも反応する。俺がドラムに反応するのと同じように、彼女のヴォーカルにも反応するし、その逆もしかり。(フローの声は)同じ空間にある、別の楽器なんだ。

■初期のEPや、特に前作と比べて、(作曲の)アプローチはどのように変化したのでしょうか?

トム:作曲のやり方はいまでも変わらないよ。基本的にみんなでジャムして作曲するんだ。

ルイス:携帯電話でデモを録ることが多いね。みんなでジャムしていて、「これはいい感じだな」と思ったら、誰かが携帯電話を使って録音しはじめる。そして、翌週にその音源で作業することもあれば、半年間放置されていて、誰かが「そういえば、半年前のジャムはなかなか良かったよな」って思い出すこともある。ほとんどの曲はそんな始まり方だよ。今回はスタジオにいる時間が長く取れたから、意図的に、曲が完成されていない状態でスタジオに入ったんだ。

トム:そう、アプローチの違いは、基本的に時間がもっと使えたということ。前回は2週間しかなくて、なるべく早く仕上げないといけなかった。

ルイス:それに、ファースト・アルバムのときは、事前にツアーをやっていたから、レコーディングする前にライヴで演奏していた曲もあったんだ。今回は、ツアーができなかったから、アルバムをレコーディングし終わって、いまはアルバムの曲を練習しているところなんだ。

■なるほど。曲を作曲している段階で、観客の存在がなかったということが、この作品のプロセスにどのような影響を与えたのか気になっていました。

トム: 実際に曲をライヴで演奏して試してみないとわからないから、何とも言えないね。その状況を受け入れるしかなかったよ。ライヴで曲を演奏することができなかったから、自分たちがいいと思うようなアルバムを作ることにしたのさ。

ルイス:(自分たちの曲を)聴くってことが大事だと思う。スタジオでは、また違った感じで音が録音されるから。スタジオで実験できるのはとてもいいことだし、俺たちの曲作りのプロセスには聴き返すという部分が多く含まれている、ジャムを聴き返すとかね。もし俺たちがレコーディングして、それを聴き直して編集するという作業をしていなかったら、ほとんどの曲は、演奏していて一番楽しいものがベースになるだろうけど、実際はほとんどそうならない。聴き返すということをちゃんとしているから。ライヴで演奏できなかったけれど、結局、同じようなことが起こったと思う。つまり、何が演奏して楽しいかよりも、何が良い音として聴こえるか、ということに重きが置かれることになるんだ。

トム:それと、1枚目のアルバムで学んだのは、あるひとつの方法でレコーディングしたからといって、必ずしもそれがライヴで再現される必要はないということ。だから、今回のアルバムをいまになって、またおさらいしているんだ。アルバムには絶対に入れるべき要素もあるけれど、また作り直していいものもある。『New Long Leg』のツアーでは、“Her Hippo”と“More Big Birds”に、新しいパートを加えたり、尺を長くしたりしていたから、この2曲は(アルバムヴァージョンより)少し違う曲になったんだ。

ルイス:偶然にそうなるときもあるよね。ツアーを通して、曲が自然に進化していくこともある。

[[SplitPage]]俺たちはいつもひとつの場所に集まって、一緒に作曲をする。フローは、自分の書いた歌詞を紙に束ねて持って来るから、それを組み合わせたり、繋げたり、丸で囲んだり、位置を変えたりしている。そうやって、様々なアイデアが集まるコラージュのようなものを作っているんだ。

■今回のアルバムを聴いていてしばしば感じたことなのですが、曲が自然な形で完結し、これで終わりかなと思ったらまた戻ってきて、それが時にはそれまでとは全く違う感じになっているということがありました。それも、スタジオで色々と作業する時間が増えたからなのでしょうか?

トム:それにはいくつかの要因があると思う。まず、“Every Day Carry”を作ったときは、初めてスタジオで三つのパートを作って、そのなかでも即興演奏を加えたりした。“Conservative Hell”のときは、曲の最後の部分は、曲の最初の部分を完成させてから、何かが足りないと感じていたところに、ジョン(・パリッシュ、プロデューサー)が、何か作り上げようという気にさせてくれたから、出来たものなんだ。

ルイス:ファースト・アルバムでは、ジョンは曲を短くするのがとても上手だったけど、“Every Day Carry”では曲を伸ばそうという意図があった。ジョンにとっても、そのプロセスが実は楽しかったみたいだ。セカンド・アルバムのときも、ジョンはまた曲を短くするんだろうと覚悟していたんだけど、彼はもっと曲を伸ばそうとしていた。長くするのを楽しんでいたみたいだった。「曲は長い方がいいんだ!」とか言って。ジョンが曲を長くしてくれたことに、俺たちは驚きだったよ。

■プロデューサーのジョン・パリッシュのことですね?

ルイス:そう。

■ジョン・パリッシュは、私の地元ブリストル近辺の出身なんです。彼は、私が大好きなアルバム、ブリリアント・コーナーズの『Joy Ride』をプロデュースしたんですよ……(一同笑)。彼が他にも、さらに有名なアルバムを手がけているのは知っていますけど、私はとにかくブリリアント・コーナーズが大好きなんですよね。

トム:それがジョンのいいところだよね。自慢話をするような人ではないし、あまり有名人の名前を出したりしないんだけど、一緒に夕食をとっているときに、何か言ったりする。ジョンがトレイシー・チャップマンのレコードを手がけたって言うから、俺は「何だって!?」と思ったよ。彼にはそういうエピソードがあるんだけど、それは自然に彼から引き出さないといけないんだ。

■ジョンとの制作は2回目ということで、親しみもあり、リラックスした雰囲気で仕事ができたのでしょうか?

トム:そうだね、それにはいくつかの理由があると思う。まず、自分たちの状態が安定していたということ。『New Long Leg』が好評だったことも自信につながったし、あの時点では、もっと大規模な公演にも出ていたから、とにかく気持ちが楽だったんだ。最初のアルバムでは、テイクを重ねながら、「これは絶対に素晴らしいものにしないといけないから、俺は全力を尽くさねば!」なんて思っていたんだけど、実際には、そんなこと思わなくていいんだと後で気づいた。アルバムを制作するということはとても複雑なことで、本当に数多くの段階があるから、ミキシングとマスタリングが終わる頃には、自分がそもそも何をしようとしていたのかさえ、すっかり忘れているんだ。だから、今回のアルバムでは、ある意味、ありのままを受け入れた。良いテイクを撮ろうとはするけれど、ジョンが満足すれば、次の作業に移るということをしていた。

ルイス:それにファースト・アルバムでは、ジョンと会った直後にレコーディングしたんだ。彼に会って、ほんの数時間で“Unsmart Lady”を録音して、次の曲に移って、また次の曲に移ってという感じ。バンドとして演奏する時間があまりなかったんだ。

トム:そうそう、それに前回は、彼が「それは嫌だから、変えて」とか言うもんだから、耐性のない俺たちにはショックだったよな(笑)。

ルイス:そうそう、で、トムは「え、今からですか?」ってなってたよね。前回は、日曜日に休みが1日だけあって、土曜日にジョンに「それは嫌だから、明日の休みの日の間に変えてくれ。では、月曜日に!」って言われたんだ。

トム:でも、前回のセッションが終わるころには、俺たちはすっかり溶け込んでいた。ジョンの仕事の仕方が気に入ったし、彼のコメントを個人的に受け止めなくていいってことが分かった。それに俺たちの自信もついたし、バンドとして少したくましくなったから、彼のコメントにもうまく対処できるようになった。だから、2枚目のアルバムでは、もしジョンが何かを違う風にやってみろと言ったら、俺たちは素直に違うやり方を模索した。

ルイス:それに、今回は音源に何か変更を加えるためにスタジオ入りしたという感じもある。最初のアルバムでは、多くの曲を既にライヴで演奏していたから、みんな自分のパートやアイデアに固執してしまっていて、それを変えるのは難しかった。でも今回は、もっとオープンな気持ちで臨んだんだ。

■今回のアルバムは、ファースト・アルバムに比べて音の質感がかなり広がった感じがあります。それは自然にそうなったのでしょうか、それとも何か意識的に音を広げる要素があったのでしょうか?

トム:俺たちの音楽の好みが広いから、そうなることは自然だと思うんだよね。もし、もっと時間があれば、俺はアンビエント系のプロジェクトをやりたいと思うし、ルイスと一緒にメタル・バンドをやりたいとか、いつも思うんだよ。ニックはきっと何らかのダンス・ミュージックをやるだろうな。

ルイス:ドライ・クリーニングは、そうしたすべてのアイデアをさまざまな方向にうまく展開させた、素敵なコラボレーションなんだ。

トム:ルイスが1枚目のアルバムから今回のアルバムへの移行を説明したように、1枚目のアルバムでは、様々な方向に進むための余白がほとんど残っていなかった。2枚目のアルバムでは、そこから少し先に進めたという感じ。そして、もし次のアルバムを作る機会があれば、できれば3枚目のアルバムでは、さらにそれを発展させたいと考えているんだ。いろいろな道を模索していきたいと思っている。だから、もう少しアンビエントな方向に行きそうなときでも、「いや、こういう音楽は作りたくない」とはならずに、その流れに乗ることができるんだ。俺たちは、すでにそういう音楽が好きだからね。

ルイス:それに、スタジオで何ができるかということもいろいろと学んでいる。最初のEPはデモみたいなもので、2、3時間でレコーディングした。スタジオで演奏する時間があまりないから、リハーサルルームでいい感じに聴こえたものを、自分のパートとして書き留めていくような感じだった。2枚目のアルバムでは、スタジオ用に曲を書いていたという意識が強かった。曲を書いていて、トムが「この上に12弦ギターを乗せるべきだ!」などと言い出したりね。キーボードのパートがあったとしたら、ニックが静かに演奏しながら「アルバムではもっと大音量にするけど、こうやって弾くとすごくいい音になるんだよ」と言ったりね。そういう実験がもっとできるようになったんだ。

■そのアンビエントな感じがもっとも顕著に表れているのが“Liberty Log”ではないかと思いますが、スポークン・ワードが大部分を占める曲のために作曲することというのは、従来のポップ・ソングのヴァース、コーラス、バースという構成に比べて、別のやり方で音楽を構成していくことになるのではないかと思うのですが。

ルイス:メンバーの誰かが「じゃあ、そろそろコーラスを演奏してみるか?」と言うんだけど、他のメンバーが「どれがコーラスなの?」って聞き返すことが何度もあったよ。

トム:そうそう、「どれがコーラス?」って。

ルイス:それで、どこがでコーラスなのか、みんなで決めるんだよ。

トム:それは実は良い傾向だと思うんだ。俺たちは皆、それぞれ別の考え方をしているけど、そんななかでも音楽は成立しているんだってこと。これは俺も同感なんだが、ルイスは過去のインタヴューで、俺たちのアイデンティティの強さのひとつは、すべての中心にフローがいることだと言っていて、彼女の声が俺たちをしっかりと固定して支えてくれることだと言っていた。たしかにミュージシャンとして、いろいろなものを取り入れる余地が与えられているように感じられるね。“Hot Penny Day”を書きはじめたとき、俺が最初にメイン・リフを書いたんだが、それは、『山羊の頭のスープ』時代のローリング・ストーンズみたいなサウンドに聴こえたんだけど...。

ルイス:誰かが、それをぶち壊したんだよ!

トム:それをルイスに聴かせて、一緒に演奏し始めたら、スリープみたいなストーナー・ロックみたいなものに変わり始めて、よりグルーヴィーになったんだ。

ルイス:そこにフローが加わると、一気にドライ・クリーニングのサウンドになるんだ。彼女の声や表現が、俺たちの音楽に幅を与えてくれていると思う。

トム:ミュージシャンとして、このメンバーと5年間一緒に仕事をしてきて、みんなそれぞれ、音のモチーフがあると思うんだ。ルイスだとわかる音があり、ニックだとわかる音があり、彼らにも俺だとわかる音がある。でもフローは間違いなくドライ・クリーニングという世界で、すべてを錨のように固定して、支えている存在なんだ。

by Ben Rayner

by Ben Rayner

俺たちは皆、それぞれ別の考え方をしているけど、そんななかでも音楽は成立しているんだってこと。これは俺も同感なんだが、ルイスは過去のインタヴューで、俺たちのアイデンティティの強さのひとつは、すべての中心にフローがいることだと言っていて、彼女の声が俺たちをしっかりと固定して支えてくれることだと言っていた。

■あなたがたが過去に活動していたバンド、サンパレイユとラ・シャークの作品を聴いていたのですが、例えばサンパレイユは一見パンク・バンドですが、わかりやすいパンク・バンドではないし、ラ・シャークは少しインディ・ポップ・バンドっぽいですが、これまたわかりやすいバンドではないように感じます。常に予期せぬ角度から攻めている気がするんです。

トム:俺たちが過去にいたバンドをチェックしてくれたのはすごく嬉しいよ! ドライ・クリーニングを理解するには、俺たちが過去にやってきたことがルーツになっていると思うからね。あなたが言う通り、俺たちは音楽の趣味が広い。俺が最初に経験した音楽はパンクやハードコアのバンドだったけど、スタイル的にかなり限界があると思っていたんだ。速い音楽のカタルシスも好きなんだけど、REMのメロディも好きなんだよ。ラ・シャーク(の演奏)は何度か見たことがあるけど、彼らは、明らかに歪んだ感じのポップ・バンドだったけど、後期の作品はインストゥルメンタルなファンカデリックのようなサウンドだったんだ。そんなわけだから、自分たちのいままでの影響をすべてひとつのバンドに集約するには時間が足りないんだよ。

ルイス:俺は運転中に、ふたつのバンドを組み合わせたらどうなるかっていう妄想をいろいろするんだけど、トムやニックやフローに会ったときに、そのアイデアを話すんだ。すると、彼らは「それ、やってみようよ!」と言ってくれる。で、やってみると、やっぱりドライ・クリーニングになるんだよね。ニュー・アルバムからフローのヴォーカルを抜いたら、いろんなジャンルに落とし込めそうな素材がたくさんあると思う。

■フローレンスはすべての中心にいて、バンドのアイデンティティを束ねているとのことですが、同時に、彼女は少し離れているようなところもありますよね。新作では、ミックスの仕方だと思うのですが、以前よりもさらに、バンドがどこかひとつの場所で演奏しているように聴こえるのに、彼女のヴォーカルが入ってくると、まるで彼女が耳元で歌っているように聴こえるんです。まるで、自分がステージ上のバンドを観ているときに女性が耳元で囁いているような。

ルイス:それを聞いて、フローがバンドに入った経緯を思い出したよ。たしか、トムがバンド(の音楽)を演奏していたときに、フローがそれにかぶせるようにしゃべったのがはじまりだったね。

トム:俺たちは一緒にヴィジュアル・アートを学んでいて、当時は二人とも漫画の制作をしていて、その話をするために会ったんだ。彼女が「最近は他に何してるの?」と聞いてきたから、「ルイスとニックとジャムしはじめたよ」と答えた。そのときにちょうどデモがいくつかあったから、彼女に聴いてもらった。彼女はイヤホンを取り外して、「ふーん、面白いわね」と言って、喋りを再開したんだけど、まだイヤホンから音が出ていて、音楽が聴こえてきて、彼女の声がそれにかぶさっていた。ジョンが俺たちのバンドのことで一番興味があるのは、どうやってフローの声をミックスするかと言うことだと思うんだ。このアルバムでは、彼女の息づかいがかなり感じられるようになっている。フローはとても繊細なパフォーマーだから、彼女がするちょっとした仕草、例えば舌の動きとか、そういったごく小さな音も、ジョンは確実に取り込もうとする。このことについて、ジョンがインタヴューで語っているのを読んだことがあるけど、彼女がやっていることすべてを聴かなければならないと言っていた。それが第一で、それをベースにしてミックスを構築して、バンドの音を加えているんだ。

ルイス:レコーディングの時はいつも彼女も同席して、同時に彼女のトラックも撮る。スタジオには、隔離された部屋がいくつもあるから、俺のアンプは1つの部離すためにかなりの工夫がされているから、バンドの音の影響をあまり受けないようになっているんだ。トムが言ったように、ジョンはその点にかなり重点を置いている。

[[SplitPage]]The texture of broken things

by Ian F. Martin

Stumpwork is a funny word. It feels funny in your mouth, and it only gets more awkward once you start breaking it down to untangle its meaning. A stump is a broken or incomplete thing — the remains of a dead tree or the place where an amputated limb used to attach — and it seems like a strange thing to dedicate one’s labour toward.

It refers to a form of embroidery where threads or other materials are layered to create an embossed, textured pattern, giving a feeling of three dimensional depth to the image, and perhaps in this we can reach out and contrive a connection with the increasingly rich and intricately textured music of Dry Cleaning. But we shouldn’t forget that it’s first and foremost a viscerally strange and funny word.

Florence Shaw is one of the most interesting lyricists in the English language right now, and she has a remarkable instinct for interesting and evocative phrasing. Just as with the title itself, she seems to take a sort of joy in the inherent sonic texture of a word — the way she hangs on the hard t and trailing vowels of the word “otters” in the song Kwenchy Kups is both musical and quietly comical. There’s a constant delight in the awkwardness of small errors and unconventional phrasings that reveals itself in words and expressions like “dog sledge”, “shrunking” and “let’s eat pancake” that deviate disconcertingly but never incomprehensibly from linguistic norms. This playful texture is also ever-present in her instinct for juxtaposing the magical and the mundane that results in lines like, “Leaping gazelles and a canister of butane”. Dry Cleaning’s lyrics play out like a story where the connecting tissue of narrative has been stripped out, leaving only the details and colour — a collage of dozens of voices that adds up to an impressionistic emotional tableau.

Musically, Stumpwork reveals a broader, richer palette than the band’s (also excellent) 2021 debut full-length New Long Leg. The band’s sound has often been characterised with the elastic term post-punk, and you can hear elements that recall the choppy angles of Wire or the chiming sounds of Felt and Durutti Column in Tom Dowse’s expressive guitar work, but he takes it further this time, twisting it into queasy, drunken distortions or ambient haze. Bassist Lewis Maynard and drummer Nick Buxton make for a subtle and imaginative rhythm section that brings in ideas and dynamics from beyond punk and indie tradition. Smooth washes of almost city pop synth welcome you into opening track Anna Calls From The Arctic, and unexpected and oblique arrangements pull you gently one way and another throughout the album. It’s not an album possessed of an urgent need to grab your attention so much as a shimmering palette of colours to melt into.

It’s not an as disaffected and worn as ever. Britain’s confused political situation filters through, most explicitly in the song title Conservative Hell, and I catch up with Tom and Lewis in the middle of a particularly chaotic moment. The Queen has just been buried a couple of weeks prior, and the delusional cruelty of prime minister Liz Truss has recently replaced the ramshackle cruelty of Boris Johnson, but not quite yet given way to the vacant, lifeless cruelty of Rishi Sunak.

It’s been three years since I last had a chance to visit the UK, so I open with a big question.

IAN: So what’s it like living in Britain these days?

TOM: If you look at the news, it’s a living nightmare. Beyond that, though, things just carry on kind of as they were before, really. One thing that I think has happened now with the new prime minister is that this is the nadir: this is the endgame of Conservative politics. We’ve had twelve years of austerity and no growth, and even high ranking MPs are sort of admitting that they need to be an opposition party now. So one good thing about that is that the Conservatives are going to get voted out in the next election. The downside is that until that happens, we have to live with the stupid policies they have.

LEWIS:Even someone like my sister, who totally ignores it, even she’s like, “It’s shocking; it’s really fucking expensive!” — the bills, the food shopping, it’s getting really tough now.

T:That’s a really good point. If you want to lose the next election, fuck with people’s mortgages!

I:I’m hearing similar things from my family too, yeah. So seeing if I can segue this into the new album… (everyone laughs) What you were saying earlier about life going on as normal but with little pieces of the situation coming through, it feels like if the political situation in the UK informs the album, it’s in these little fragments filtering through normal life, like at one point Florence just remarks, “Everything’s expensive…”

T:“Nothing works.” Yeah, it’s quite difficult for us to comment on Flo’s lyrics, but she’s definitely the kind of person who wouldn’t make a song about one subject. Her songs remind me of the way your brain works. I remember being hit by a car on my bike once, and on the edge of the void there’s all sorts of strange things that come to your mind. But I should clarify what I said earlier about how everyone’s just getting on with things: everyone’s just getting on with things but under a very oppressive shadow. You still have to go to work, you still have to pay your bills, you still have to do all the normal things, it’s just that the political climate — we’ve been under this for twelve years, and if you’re an even slightly curious or observant person, it’s going to affect you.

L:We write together in the room at the same time, and she’ll have a stack of papers which will have lyrics that she’s written and will sort of combine and join together, and there’s lots of circling that and dragging it to that, making almost a collage where lots of different ideas come together.

I:When I’m listening, it feels like fragments of something flowing past me.

T:It’s not random though. When she writes a line, she has the sort of temperament to write the opposite line next — something completely different tonally, texturally, conceptually. It’s almost like when you’re making a painting or something, you’re trying to balance all the elements so it works nicely.

L:There’s a lot of reacting to us in the room playing our parts and us reacting to her, like a conversation.

I:There’s such an aspect of fragments of daily life to it and I wonder if there’s ever a sense where you’ll be listening to it and think, “Oh, I remember that conversation…”

T:Oh, there’s definitely things that we’ve said or things that friends have said when I was there and they’re in the lyrics.

L:And like ourselves, she improvises a lot when writing her lyrics as well as having some pre-formed ideas. We’ve had to get better at finding ways to record because the room’s quite loud when we’re playing, so a lot of times we’ll separately record the vocals so she can hear back what she said. I think on this record the lyrics changed more when it came to recording than on the first record, but not a huge amount.

T:That was partly because we improvised quite a lot of stuff in the studio. But generally, Flo will start at the same time we start writing the song. We’re all there at the start of it, and like Lewis says, a lot of the time there’s something Flo is doing that informs how we’re doing our thing as well — tonally, if that makes sense. When we were writing Gary Ashby, when I found out she was singing a song about a tortoise that’s gone missing, it changes the way you play; you find ways of punctuating what she’s saying, making it more charming or melancholy, you might use a minor chord or something that you wouldn’t have done before. It’s rare that we’ll write a whole song and then she’ll go away and write all the lyrics — that never happens, and it’s a more organic thing.

L:We’ll react to her in the same way we react to each other. I’ll react to the drums in the same way I react to the drums and the guitar, and vice versa. It’s another instrument in the room.

I:How has the approach changed, since the early EPs and the last album in particular?

T:We still write in the same way. We write by basically just jamming together.

L:There’s a lot of phone demos. We’ll be having a jam, think “This sounds OK” and someone just clicks on their phone and starts recording, and then sometimes we’ll work on it the next week or sometimes it’ll get lost for six months and someone will be like, “Hey, that jam from six months ago was quite good.” That’s how almost everything starts. This time, because we had more time in the studio, we intentionally went in with ideas less finished.

T:Yeah, the change in approach was basically that we got more time. Before we had two weeks to get it down as quickly as possible.

L:Also, with the first record, we were doing some tours beforehand, so we were playing some of that record live before we recorded it. This time we didn’t get a chance to do that: we recorded it and now we’re in the process of learning it.

I:Right, and I was wondering how not having the constant physical presence of the audience while you were developing the songs affected the process on this one.

T: It’s hard to say really, because without actually road testing the song, you never know. We just embraced it really: we couldn’t play live, so we just write the album the way we wanted to.

L:It comes down to listening, because things get captured differently in the studio as well. It’s quite nice to be able to try something in the studio and a lot of our writing process comes down to listening — like listening back to jams. It’s a nice way of doing it, because if we weren’t recording and listening back and editing from there, a lot of our songs would be based on what was the most fun to play, but that rarely happens because it’s all about listening. And I think that happens as well with not being able to play it live: it’s less about what’s fun to play and more about what sounds good.

T:I think also we learned from the first record that just because you’ve recorded a song one way, that’s not necessarily how it has to be live again, so that’s why we’re sort of relearning the album now. There’s things on the album that definitely need to be on there, but there’s also things that we can just make up again.Touring New Long Leg, there’s Her Hippo and More Big Birds where they just changed and became slightly different songs — added a new part to them, made them longer.

L:Sometimes by accident as well. Sometimes they kind of naturally evolve through a tour.

I:One thing that happens a few times on the new album is that a song will work its way to a natural sounding conclusion, I’ll think it’s ended, but then it will come back and sometimes as something quite different from what it was before. Was that something that came out of having more time to play around in the studio?

T:I think there’s several factors there. First, when we did Every Day Carry, that was the first time we did that in the studio, literally making three parts and kind of improvising some of them. When we did Conservative Hell, that whole last section of that song really came from the first part of the song down and feeling like there was something missing, and John (Parish, producer) was very good at motivating us to just go and make something up.

L:On the first album, John was quite good at making songs snappy, but with Every Day Carry we sort of extended it — and I think he quite enjoyed that process. When it came to the second album, we were kind of prepared for him to make things shorter again, but he seemed to extend stuff more. i think he kind of enjoys it, like, “It’s good when it’s longer!” He surprised us quite a lot by extending songs.

I:That’s John Parish, your producer, right?

L:Yeah.

I:He’s from around my hometown in Bristol. He produced one of my favourite albums, Joy Ride by The Brilliant Corners… (everyone laughs) I know he’s done way more famous albums than that, but they’re one of my favourite bands!

T:That’s one of the great things about John: he’s not the kind of person to brag about things or he doesn’t namedrop much, but when you’re having dinner, he’ll say something — he told me he did a Tracy Chapman record, and I was like, “What!?” He’ll have these stories, but you have to get it out of him naturally.

I:Was it more relaxing working with him this second time, with the familiarity?

T:I think in several ways. Firstly, we were more comfortable, just in ourselves; we’d been doing it longer and had more confidence. The fact New Long Leg did well gave us confidence, we’d played bigger shows by that point, and we were just feeling comfortable. I remember doing takes on the first record and feeling, “This has to be amazing, I have to give this everything!” and then you realise you don’t. Making an album is so complicated, there’s so many layers to it that by the time it’s mixed and mastered, you’ve completely forgotten what it was you were trying to do. So definitely on this one we sort of accepted things the way they were; you try to get a good take, if John’s happy, you move on to the next thing.

L:With the first one as well, we recorded it so quickly with John. We met him and within a few hours, we’d tracked Unsmart Lady, then we moved on to the next one and moved on to the next one. We didn’t have time to play so much.

T:Yeah. And it was a bit of a shock to the system last time when he would say things like, “I don’t like that. Change it.” (laughs)

L:And you’d be like, “Uh… now?” We had one day off last time, on the Sunday, and on Saturday, he was like, “I don’t like that. Change that tomorrow on your day off. See you Monday!”

T:But by the time we got to the end of that session, we were really onboard with it. We liked the way he worked and you just don’t take it personally. Because you’re more confident, a bit more robust, you can deal with it a bit better — you expect it and you welcome it. So with the second record, if he says to go and do something differently, that’s what you’re looking for.

L:And we’d go into the studio looking for things to change. With the first record, we’d been playing a lot of those songs live, so maybe people were a bit more fixed on their parts and their ideas, so that’s harder to change. This one was a bit more open to change.

I:The sonic texture of this album feels a lot broader than the first one. Did that come naturally, or was there some sort of conscious element to expanding the sound?

T:I think it’s natural in the sense that our listening tastes are so broad. I often feel that if I had more time, I’d do some kind of ambient project, or me and Lewis could do a metal band together. For sure Nick would do some kind of dance music, wouldn’t he?

L:And Dry Cleaning’s a nice collaboration of all those ideas pulling nicely in different directions.

T:The way Lewis described the transition from the first record to this one, it’s like the first record left little markers down for different directions to go in and on the second record we take them all a little bit further. And then hopefully on the third one if we get the opportunity to do another one, we’ll take it even further. It’s all about exploring different avenues. So when things seem to go a little more ambient, we’re already into that kind of music and we’ll go with it as opposed to being sort of, “Oh, I don’t want to make that kind of music.”

L:We’re learning more about what we can do in the studio as well. The first EP was really like a demo, recorded in a couple of hours. You don’t get much time to play in the studio, so you sort of write your parts for what sounds good in the rehearsal room. Writing the second record, we were writing for the studio more. We’d be writing a song and Tom would go, “There should be a twelve string on top of this!” There’d be a keyboard part here, or Nick would be playing really quietly and saying “On the record it’s going to be really big but it just sounds good the way I’m hitting it like this.” You get to experiment more like that.

I:I suppose it’s on Liberty Log where that almost ambient feeling is most pronounced, and I was wondering if writing for what’s mostly spoken word lends itself to a different way of structuring music compared to the traditional pop song structure of verse-chorus-verse-chorus.

L:There were a lot of times where one of us would say, “Should we do the chorus now?” and then we’d be like, “Which one’s the chorus?”

T:Yeah, “What’s the chorus?”

L:And we’d all have to agree on what’s the chorus.

T:Which I think was a good sign, actually. It shows how we’re all thinking in different ways but music is getting done. I think I agree: Lewis has said before in other interviews that one of the strengths of our identity is you have Flo in the middle of everything, and her voice anchors you, and certainly as a musician it feels that you’re given a lot of room to chuck things in. When we first started writing Hot Penny Day, initially when I wrote the main riff it sounded like Goats Head Soup-era The Rolling Stones to me…

L:And then someone fucked it up!

T:And then when I showed it to Lewis and we started playing it together, it started turning into something more like Sleep or stoner rock — made it more groovy.

L:And then Flo gets involved and it instantly sounds like Dry Cleaning. I think her voice and her delivery gives us a lot of scope.

T:I mean, as musicians, having worked with these guys for five years, I think we all have our own sonic motifs — I can tell it’s Lewis, I can tell it’s Nick, they can tell it’s me — but Flo definitely anchors things in Dry Cleaning world.

I:I was angles.

T:I’m really glad you checked our previous bands! I think if you want to understand Dry Cleaning, it has roots in what we’ve done in the past. Like you say, because we’ve got broad music taste, my first experiences in music were in punk and hardcore bands but I did find them stylistically quite limiting. I like the catharsis of fast music, but I also like the melody of REM. I remember seeing La Shark a few times and it was clearly a sort of skewed pop band but their later stuff sounded like instrumental Funkadelic, so it’s almost like there isn’t enough time to put all your influences into one band.

L:I’ll be driving and have little fantasies about combining two bands, and then I’ll meet up with Tom or Nick or Flo and I’ll say that, and they’ll be like, “We should do that!” And once again, it’s still Dry Cleaning. If you took Flo’s vocals off the new album, there’s so many different genres you could put stuff into.

I:You say Florence is in the centre of it all, holding the identity of the band together, but at the same time, she’s also a little bit separate from it in some ways. On the new album, even more than before, the way it’s mixed you hear the band playing, who sound like they’re in a room somewhere, but then her vocals come in and it’s like she’s right up against your ear. Like you’re watching a band on the stage and there’s just this woman whispering in your ear!

L:That reminds me of Flo’s story about her joining the band started with you playing the band and her talking over the top of it.

T:We’d studied visual art together — we were both making comics at the time, and we met up to talk about that. She asked, “What else have you been up to?” and I said, “I’ve started jamming with Lewis and Nick.” I had some demos and she listened to it. Then she took her earphones out, said, “Oh, that’s interesting,” and started talking, and I could hear the music still with her voice over the sound out of the earphones in the background. I think John’s key interest in our band is how he mixes Flo. On this record to a much greater extent you can hear bits of her breath. Flo is a very nuanced performer: just the little things she does, like the click of her tongue or something — very small sonic things that he’s very keen to make sure are in there. I’ve seen him talking about this in an interview, about how you have to hear everything she’s doing: that’s the first thing, and then around that, he builds the mix and brings the band in.

L:She’s always in the room when we’re recording, and she’s tracking at the same time. We’re lucky enough to have isolated rooms, so my amps can be in one room, Tom’s amps can be in another room, Nick could be behind some glass, Flo’s in the room with us, and she keeps a lot of those vocals. There’s a lot of effort put into isolating her vocals so there’s not too much bleed from the band. I agree with what Tom said, John puts a lot of focus on that.