MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

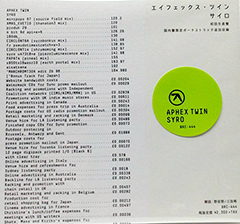

Home > Reviews > Album Reviews > Aphex Twin- Syro

彼の前に道は無し、とは言わないが、彼のうしろに道ができたのは事実だろう。エイフェックス・ツインとは、ポップにおける重要な分岐点である。クラフトワークやNYのガラージ・ハウスは理解できたとしても、92年のコースティック・ウィンドウの諸作や160bpmのハードコア・アシッドの「Digeridoo」、青いレーベル面にTHE APHEX TWINというスタンプが押されただけの12インチに関してはさっぱりだった、という人は少なくなかった。いや、その前にそんなものチェックもしてないか。ディスコの文脈では到底聴けたものではなかったろうし、一種の権威たちから評価されなかったものの代表格が、シカゴのアシッド・ハウス、デトロイトのUR、UKのジャングル(あるいはガバ)、そしてエイフェックス・ツインなのである。

ことAFXに関しては、公に聴かせる音質としては掟破りなまでに歪んだTR606とTB303、それまでの宅録文化の標準クオリティからすればありえない音質……この点に関しては初期シカゴ・ハウス/デトロイト・テクノが先だが、しかしAFXのそれは、退行的な、機械をいじりながらほくそ笑んでいる、ただの子供のいずらに感じられなくもなかった。

が、しかし、ある世代以降になると、そしてある人たちにとっては、彼の荒削りなテクノ・サウンドは悦び以外の何ものでもなかった。それは来るべき時代のはじまりを意味したのだから(で、実際にそうなった)。

AFXが、それ以前のUKテクノ(ハウス)──ア・ガイ・コールド・ジェラルドや808ステイト、ベイビー・フォードやLFO──とは異質の存在感をはなっていたことは、デビュー当時の彼が、メディアから天才児扱いされるいっぽうで、「bedroom bores(こもり系)」、「ゲームボーイ世代」などと揶揄されていたことからもうかがい知れる。彼からは、旧来のポップスター文化がよくは思っていなかったパーソナリティー──恋人を誘って外に出かけるようなことはなく、部屋にこもってマニュアル片手に機材をいじり続けるような、ある種のオタク性──が前面に匂ってはいたが、ウケ狙いのDJをすることはなかったし、人に媚びることもなかった。リチャード・D・ジェイムスには、人が求めるようなロックのイディオムというものがなかったし、話題のロック・バンドからのリミックス依頼に関しても「そんなバンド、知らないし」と言う始末だった。

だからこそ彼は歴史の起点に、ポップに新たな流れをもたらす起爆剤になりえたのだ。彼はメディアから賞賛され、顔が売れてからも、匿名性を捨てず、基本ひとりで作り、作品それ自体においてはアンダーグラウンドな姿勢を崩さなかった(『 ...I Care Because You Do 』以降の露悪的自己パロディも反ポップスター的な性格のねじ曲がった表出とも言えなくはない)。

彼は、初期アシッド・ハウスやURの過剰さ、アホらしいジャングル(ときにはガバ)とコネクトしながら、最高にいかれた曲を作り、最高にロマンティックな曲を作った。こと90年代前半のエイフェックス・ツイン名義の作品には、無邪気で、彼のドリーミーな気質が録音されているわけだが、僕が『サイロ』の1曲目の“Minipops 67”を最初に聴いて思ったのは、「これって“Analogue Bubblebath”(92)じゃん」、だった。

冒頭のドラムに続いて入る太いシンセ音とメロディは、間違いなくあの頃の「サウンド」だ。目隠しで聴かされても誰の曲かわかる。録音の良さや緻密に変化する曲のディテールには20年以上の経験が反映されてはいるものの、その出だしが暗示するように、『サイロ』には誰もが思い抱いているであろうAFXテイストが通底している。驚きはないが、親しみやすい作品である。ユーモアはあっても、聴き手を困惑させるような意地悪さもない。「あ、AFXだ」と、20年ぶりにケレンミのない、まとまりの良いアルバムになったと言えるだろう。

1曲目が“Analogue Bubblebath”なら、2曲目の“Xmas_Evet10”は、『Surfing On Sine Waves』(92)を彷彿させる曲で、当時の言葉で言えば「リスニング系テクノ」だ。美しいメロディは、ある世代にとってレイヴのオプティミズムがいっぱい詰まったあの時代の空気を思い出させるかもしれない。今回のスリーヴ・デザインに使用されているAマークも、『Chosen Lords』(06)のときよりもはるかに、1周まわったからなのか、新鮮に感じられる。リチャード・D・ジェイムスは、「On」(94)以前の、自由気ままに作っていた頃の自分に戻っているんじゃないだろうか……そう思わせなくもないし、実際それは少しあるだろう。

20年以上前の、機材で埋め尽くされた彼のベッドルームは、クラブのダンスフロアと田舎の牧草地帯の両方に通じていたものだが、『サイロ』にもそのふたつの側面がある。リチャード・D・ジェイムスはエレクロニカ/IDMの起点にもなった人なので、年齢を考えても、そちら側に大きく振れるということも予測されたわけだが、結果、そうはならなかった。

ひとつ驚きがあったとすれば、『サイロ』ではファンク、ダンス・ビート/ジャングルにこだわっているということである。“4 Bit 9d Api+e+6”なる曲は、アシッディなシンセのうねりとドレクシア直系のマシン・ファンクとの結合だ。ストリングスの入り方はAFXらしいドリーミーな響きを有しているが、ドライで硬質な質感は、クラウトロッカーのメビウス&プランクの一連の作品とも似てなくはない。

相変わらずよくわからない曲名の“Circlont6a”や“Circlont14”は、コースティック・ウィンドウ名義で試みていたような、悪戯っぽく、コミカルなトラックで、『サイロ』が楽しみながら作られた作品であることをほのめかしている。とくに高速ブレイクビートの“Circlont14”には、リチャード坊(©三田格)の子供っぽさが、あまりにも真っ直ぐ出ている。曲の細部において暴れまわる電子音は、玩具を持ってドタバタ騒ぎまくる幼児そのもので、ふたりの子供がいながらも自身もここまで子供でいられるのは、ある意味すごいとしか言いようがない(笑)。紙エレキングのインタヴューでは、「自分は成熟することを拒否していると言えるだろう」「シニカルな大人になりたくないから」と答えているリチャード・D・ジェイムスだが、『サイロ』を3回目に聴いたとき、僕はこの音楽のあまりの無心さに涙したことを告白しよう。

実を言えば、『サイロ』を聴きながら「そーいやー、リチャード・D・ジェイムスって、デビュー当時はURのファンだったよなー」と思い出したのは、“Syro U473t8+e”のリズムがURの“Moor Horseman On Bolarus 5“”に似ているからだ。もちろんAFXにあのような勇敢な突進力はない。その代わりに何があるのかは、もう繰り返して述べる必要もないだろうけれど、たとえば、クライマックスとして配置された2曲のドラムンベース、“Papat4”と“S950tx16wasr10”には、彼の「ガール/ボーイ」哲学、いわばシャルル・クロス的ナンセンスが猛スピードで炸裂している。

ダンスを意識していたとしても、いかんせんガキなので、セクシーに踊っているのではない(やはり、どうがんばっても、グルーヴィーには踊れないだろう)。ただただ身体を動かし、ぎゃーすかと騒いでいる、風に感じられる。試しに、まず覚えられない曲名の“S950tx16wasr10”を僕は5歳の娘に聴かせることにした。反応は予想通りで、AFXの最高作のひとつ、“Girl/Boy Song”の系譜の小刻みなブレイクビートに合わせて彼女は身体をガタガタと震わせた。サブベースが部屋に響くなかで、「ヘンな音楽ー」と感想をもらしたが、良かった、そう言われなければAFXではないのである。

とはいえ、オリジナル・アルバムでは最後の曲になる“Aisatsana”は、クラスター&イーノ/レデリアスのソロ作品並みにロマンティックな曲だ。彼にとっては異例とも言える、とても真っ当なピアノの独奏によるアンビエントで、13年ぶりの新作を締めるには充分なほど美しい曲である。

ひとつ種明かしをすれば、あわててスペシャル・リクエストのアルバムをレヴューしたのも、音楽的に『サイロ』と重なるところが多々感じられたからである。『Selected Ambient Works 85-92』(92)がそうだったように『サイロ』も時代と切り離される作品ではない……なんて書きながらも、ここしばらくのあいだAFXばかり聴いていたのですっかり洗脳されてしまったですよ。まずいよなぁ……。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE