MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

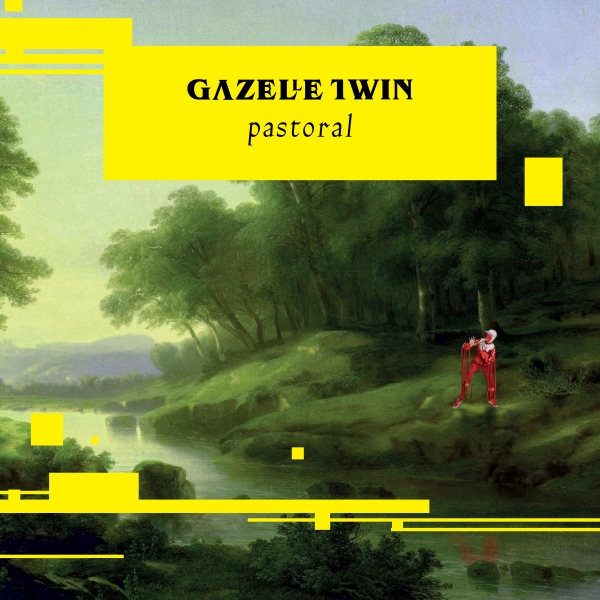

Home > Reviews > Album Reviews > Gazelle Twin- Pastoral

まだ2館上映だった頃に上田慎一郎監督『カメラを止めるな!』を観に行った。どんな映画か観た人が誰も内容を教えないことがヒットの要因のように言われているけれど、たしかに僕もそれにひっかかった。余計な情報が耳に入る前だったので、意外性のある展開も純粋に楽しめたし、盗作疑惑が持ち上がってからは話題にしづらくなったとはいえ、業界に対する怒りが作品の端々から滲み出ていたことで、作品の強度は今後もそれなりに保たれるのではないかと思う。情報が過多になってしまう前に観た方がいい作品もあるということだろう。

『カメラを止めるな!』はいわばブラック・コメディである。怒りと笑いが不可分に混ざり合い、屈折したメッセージが知性よりもまずは感情に突き刺さってくる。最近の音楽でいえばガゼル・ツインがまさにそれで、そして、3作目になっても彼女の毒は薄まらなかった。相変わらず、自らの肉体を嫌悪しているのか、全身をアディダスのスーツで覆ったエリザベス・バーンホルツ・ウォーリングは森の中でフルートを吹きながら歌い踊る姿をこれでもかと見せつける。

♩あなたの木馬に乗る〜というのは性的なニュアンスなのだろうか。ガーディアン紙のレヴューなどを読むと『Pastoral(田園風景)』にはブレグシットや貧困、あるいは移民恐怖(“Better In My Day”)を風刺した歌詞が多いということなので、木馬に乗って「出て行きたいけど、出ていけない」というような自問も社会の風潮を踏まえた表現なのかもしれない。よくわからないので、そのような言葉のニュアンスまでは笑い損ねてしまう。残念。

しかし、何度か聴いていると、変形させた声でオペラじみた歌い方をするだけで笑いがこみ上げ、強迫的なエレクトリック・パーカッションの反復もマンガじみた説得力に近いものを感じてしまう。ハープシコードが軽快に鳴るだけでOPNをプロデューサーに迎えたスージー&バンシーズのようにも聞こえ、いわゆるゴシック風のアレンジもすべてが悪ふざけにしか思えない。こうした表現の出発点はバーンホルツがフィーヴァー・レイのライヴを観たことがきっかけだったそうで、オーヴァー・アクションであることはいわば基本的な演出意図なのである。♩自分のいいところだけを見ていたいのね〜と歌い上げる“Glory”、よろよろとした歩みを描写した“Mongrel(駄犬)”、淀んだドローンで構成された“Jerusalem”……等々。珍しく透き通った声でヴォーカリゼイションを試みる“Sunny Stories”はやや異質。

イギリス人はあまりにも自然にブラック・コメディをつくってしまう。今年、ロシア政府が上映を中止するように要請したアーマンド・イアヌッチ監督『スターリンの葬送狂騒曲』ももしかしたら笑わせようという意図はなかったのかもしれないし、実際にスターリンが急死したことでその周囲で起きたことを忠実に映画化しただけなのに、フルシチョフたちのやることなすことがいつしか笑いを誘発し、ソ連という国家の統治システムがどれだけ杜撰なものだったかということが浮かび上がってくる。このセンスはなかなか日本では得がたいものがある。『カメラを止めるな!』で満足していてはいけませんな。

三田格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE