MOST READ

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 橋元優歩

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 『成功したオタク』 -

- interview with agraph その“グラフ”は、ミニマル・ミュージックをひらいていく | アグラフ、牛尾憲輔、電気グルーヴ

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- ソルトバーン -

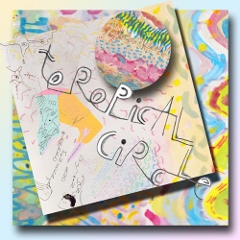

Home > Reviews > Album Reviews > Takako Minekawa & Dustin Wong- Toropical Circle

ポニーテイルは静かではないやり方でドリーム・ポップを追求したバンドのひとつだ。こう書いても違和感はないのではないかと思う。

スタイルとしてはとてもノイジーでエクスペリメンタル。ライトニング・ボルトに比較され、ダン・ディーコン、ジャパンサー、デス・セットなどボルチモアのローファイ勢たちとともにシーンを刺激した存在だった。彼らと同軸で評価され愛されたノー・エイジ、メイ・シ、エイヴ・ヴィゴダら〈スメル〉周辺のアーティなパンク・バンドたちとも近い感覚がある。かつ、ギターのダスティン・ウォングが参加する別プロジェクト、エクスタティック・サンシャインは、アニマル・コレクティヴとも縁の深い〈カー・パーク〉からリリースがあったりもする。つまりはうるさくて、カラフルで、テクニカルで、実験的で、しかしめいっぱいドリーミーなサイケデリアを恃むバンドである。後期2000年代のインディ・ロックのひとつのモードを象徴する、忘れがたい面影がある。

そのギタリスト、ダスティン・ウォング初のソロ・アルバム『インフィニット・ラヴ』がリリースされたのは2010年。〈スリル・ジョッキー〉からのリリースだったが、国内盤の帯が秀逸だった。「エフェクターの魔術師」......けっして「音色オタク」に矮小化されるべきでない才能を持ったウォングだが、「魔術師」の語感には彼の提示する色彩豊かな音の世界と、それを自在に操ることのできるテクニック、そして何より「魔術」――ここにあるものをここにないものへと塗り替えてくれる彼の音楽がきれいに集約されている。手に取った方はそのアーティスト・イメージに納得したのではないだろうか。マーク・マグワイアの『リヴィング・ウィズ・ユアセルフ』が同年だが、彼らの作品は久々にシーンをソロ・ギタリストという存在へ振り向かせた(マーク・マグワイヤには「ここにないもの」ではなく、ひたすらここにあるものしか見つめないという美しい対照があるけれども)。

そして嶺川貴子との共作となる本作『トロピカル・サークル』がリリースされた。嶺川自身は13年ぶりの作品となるそうだが、彼女のファンでもあったというウォングから柔らかく詩情を引き出している。『インフィニット・ラヴ』はひとり遊びのフィーリングがあった。ひとりぶつぶつと、子どもらしい偏執をもってひとり遊びつづけるその手元口元から、すばらしい彩りが漏れでてくる......「咳の子のなぞなぞあそびきりもなや」(中村汀女)の「咳の子(風邪をひいた子)」のように、ひとりできりもなくギターと戯れているようなあの作品を、嶺川はもしかしたらこの句に出てくる母親のような気持ちで耳にしていたかもしれない。姉でも祖母でもかまわないが、咳の子につきあい、その問いに答え、また問いを投げるように、ひとり遊びにそっと介入し、寄り添うように感じられた。この共作には、そのように繊細な力関係が働いている。お互いがお互いのゲスト・ミュージシャンになるわけでなく、それぞれの役割があり、それぞれが合目的的にふるまいながら、互いを資するような関係。本作においてギターと声とはそのように溶け合い離反しながら存在している。散漫な集中力ともいうべきだろうか、くるくると方向や対象を変えながら伸びつづけるウォングのギター・ワークは、今作で対話的な空間へと引き出され、前作では天へと向かっていった旋律は、水平方向に広がることになった。

日本語の音節感覚もとても合っているのかもしれない。「からだを電気のように唄わせる」("エレクトリック・ウィーヴ")が「か・ら・だ・を・で・ん・き・の......」と一語を一音に対応させるように歌われ、そのあとを輪唱のようにギターが追いかける展開は、まさにひとり遊びがふたり遊びになる瞬間の優しい喩であるように響く。さまざまに挿入されるサンプリング等についても、どのようなプロセスで加えられていったのかわからないが、不整合なものは感じられない。ドリーミーであることはときに他人の介入を拒んで閉塞を選ぶけれども、ダイアローグによって入口が確保された夢というものもあるんだなと思った。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE