MOST READ

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- 『ファルコン・レイク』 -

- レア盤落札・情報

- Jeff Mills × Jun Togawa ──ジェフ・ミルズと戸川純によるコラボ曲がリリース

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- CAN ——お次はバンドの後期、1977年のライヴをパッケージ!

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

Home > Reviews > Album Reviews > Marian McLaughlin- Dérive

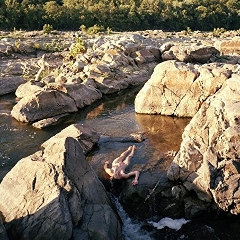

『dérive』と名づけられた美しい(アシッド・)フォーク・アルバム── 「dérive」とは英語で「drift」、漂流の意である。シンプルな弾き語りを基本スタイルとし、スペースのある音づくりのなされた本作には、たしかに身ひとつで漂白するような自由さを感じる。ただし、このタイトルはギー・ドゥボールの「漂流」から採られたということだから、ニュアンスとしては気ままな放浪というのとはすこしちがうようだ。おそらくは能動的に何かを見つけ、動き、展いていくためのひとつの方法、活動、もしくは実験というような意図があるのだろう。だから自由といってもただ束縛がないという状態のことではない。『dérive』には、なにかが生まれる前のような柔軟なエネルギーがたっぷりとふくまれている。そう、このジャケットの写真のように。

ボルチモアで活動する女性ギタリスト/シンガーソングライター、マリアン・マクラフリン。クラシック・ギターを修め、現在はミュージシャンや詩人や画家などさまざまなアーティストたち集うコミュニティ・スペースで暮らし、音楽活動を行っている。アーティスト同士の共同生活を行ったり「漂流」の概念を引いていたりするからといって、ことさら政治性や運動性を帯びていたりするわけではない。ニック・ドレイクと比較されたりもしているが、どこかブリティッシュ・トラッドな雰囲気の旋律とアレンジには森と霧の匂いがあるし、それに誘い込まれるようにして幻想的な景が広がりさえもする。ときおり感じられるバロック風も、フリーフォークを通過した感性のなかで、一種独特のサイケデリアを築いている。よく聴けばテクニカルなのだろうけれど、なにか太い感覚やイメージの帯のようなものがあり、それにひきずられてぐいぐいと聴いてしまうというところが素晴らしい。

“ホース”などバンドがバックをささえる曲でも、あくまでマクラフリンの単独の世界はくずれずに、録音のライヴ感とは裏腹に、まるで宅録のごとき趣がある。そしてそのすべてが彼女のギターによって先導される。彼女のアートの芯のようなものに火を点す楽器として、ギターはまるで生き物かなにかのようにふるまう。ギターはマクラフリンにとって、イメージをぶつけ、それを描きこむためのキャンバスのようなものだというが、ただ黙っているキャンバスではない。彼女にたいしてもきっとギターからの応答があるのだろう。そんなふうに、どこかしらにひっそりと生けるものの息吹がまつわりつくようなところも、フリーフォークと呼ばれたアーティストたちの幾人かを思い出させる。マクラフリン自身も特定のものからインスパイアされるわけではないとしながら、ジョアンナ・ニューサムやラーキン・グリムの名を挙げている。もちろん、そこには同時にニック・ドレイクやペンタングルの名も並ぶ。組み立てるのではなく弾き、歌い、イメージに流されることなくそれを操る技量を持つ──シンガーソングライターとして、ギタリストとして、そのどちらの強さも持ち合わせた本当に自由なアーティストだ。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE