MOST READ

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Brian Eno, Holger Czukay & J. Peter Schwalm ──ブライアン・イーノ、ホルガー・シューカイ、J・ペーター・シュヴァルムによるコラボ音源がCD化

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow | ビンゴ・フューリー

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- 三田 格

- Beyoncé - Renaissance

- Jlin - Akoma | ジェイリン

- HAINO KEIJI & THE HARDY ROCKS - きみはぼくの めの「前」にいるのか すぐ「隣」にいるのか

- 『成功したオタク』 -

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- KRM & KMRU ──ザ・バグことケヴィン・リチャード・マーティンとカマルの共作が登場

- Beyoncé - Lemonade

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

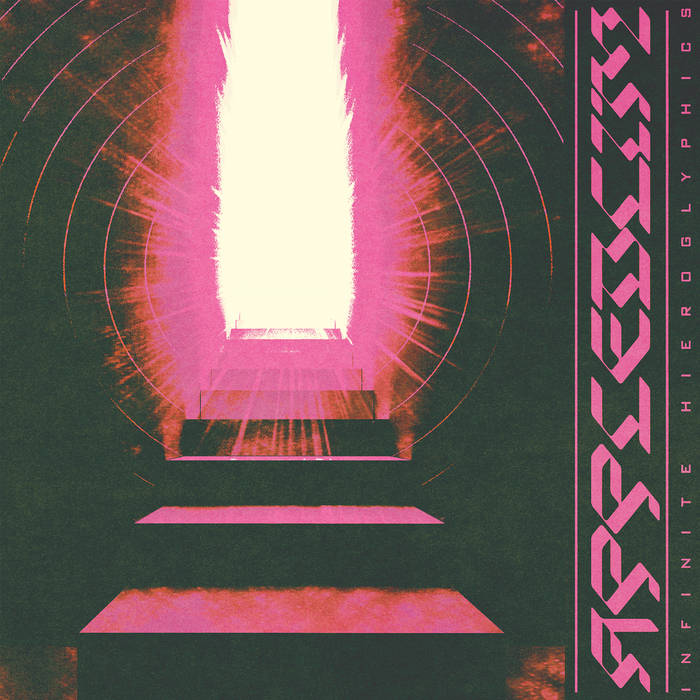

Home > Reviews > Album Reviews > Appleblim- Infinite Hieroglyphics

シャクルトンとともに〈スカル・ディスコ〉を運営していたローレンス・オズボーンによるソロ3作目。この10年にわたってポスト・ダブステップを模索しつつ、DJにデトロイト・テクノを取り入れてきた成果が全面的に開花したようで、良くも悪くもタンジェリン・ドリームのようになってきたシャクルトンとは対照的に重心を低く設定したリズム重視のビート・アルバムを完成させた。〈スカル・ディスコ〉を閉鎖してから10年後のリリースとなったデビュー・アルバム『Life In A Laser』(18)では何をやりたいのかよくわからなかったものが、ここへきて一気に独自のセンスを開拓したというか。『Life In A Laser』と新作の間に『Ungoverned & Ungovernable(=統治不能)』という実験的なアルバムを挟んだことも功を奏したのだろう。動機はよくわからないけれど、イアン・アービナ著『アウトロー・オーシャン』(白水社)で報告されていた「海=無法地帯」の現状を音に置き換えるという試みがダブステップやデトロイト・テクノに固執していた作曲スタイルを解体し、自由なコンポジションを促すきっかけになったのかもしれない(魔術師のジョン・ディーによって排他的経済水域が提唱されるなどイギリスがパイレーツの国であることは近代国家の成り立ちを考える上でけっこう重要で、海洋覇権の移行=ニシン漁からタラ漁に切り替わる拠点となったブリストルに住んでいたオズボーンがアービナの著作に目をつけるのはなるほど納得がいくし、藤田敏八監督『海燕ジョーの奇跡』を観ると日本にも似たような精神性が宿っている気がしてしまう)。

ジャングルやエレクトロなど多彩なリズムを取り入れた『Infinite Hieroglyphics(=無限の象形文字)』で最も目覚ましい変化を遂げているのがベース。ジュークやジャズ・ベースを予想外に変形させるなどいままで経験したことのないようなベース・ラインがとにかく腰に絡みつき、細かいパーカッション・ワークと組み合わせた“A Madman's Nod”やマッシヴ・アタックがジュークをやっているような“Zephyr”など、ウガンダやエクアドルのクラブ・シーンには期待できないベース・サウンドの醍醐味をこれでもかとぶつけてくる。『Life In A Laser』に収録されていた“Flows From Within”を順当に発展させた路線にはマッド・マイクによる「Red Plane」シリーズを4ヒーローがリミックスしたようなスリルが横溢し、明らかに“Sex In Zero Gravity”を意識した“Shimmered”など「20年後のデトロイト・テクノ」ここにありという感じも(オズボーンは時々URのTシャツを着てDJをしている)。

テッセラやジョイ・オービソンなど多くのプロデューサーと同じくスペシャル・リクエスト『Soul Music』(13)に影響されてジャングルを再発見し、ハーフタイムかと思えばジャングル以前のブレイクビートをソフィスティケイトさせて応用する感覚もポール・ウールフォード以降の流れを引き継いだものとなるらしい(イギリス人のジャングルに対するこだわりは、ここ数年、80年代のレア・グルーヴ運動に匹敵するものを見せている)。一方で、ベルリンへの移住が影響したのか、ベーシック・チャンネルとスピーカー・ミュージックをカチ合わせたような“Beelike”も素晴らしく(サブ・ベースがぶんぶん唸っていて、確かに“蜂みたい”かも)、まだまだ化学反応が長引く気配を見せている。タイトル曲などともにこの辺りが次の流れになっていくのかもしれず、ジ・オーブ“Little Fluffy Clouds”をサム・ビンガがリミックスしたような“Stand Firm”が個人的にはベストか。最後だけがなんとなく唐突で、マッド・マイク全開になってしまうというか……レイヴに対する強い思いがそうさせるようで、ロックダウンによって、かえってレイヴに対する思いが吹き出し、丸川珠代ほどではないものの、あっという間に異次元に連れ去られる。ロウ・エンド・アクティヴィストことパトリック・コンウェイと組んだトリニティ・カーボン名義のアルバムも前後してリリースされているが、こちらは大して面白くない。

三田格

ALBUM REVIEWS

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

- Lost Souls Of Saturn - Reality

DOMMUNE

DOMMUNE