MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

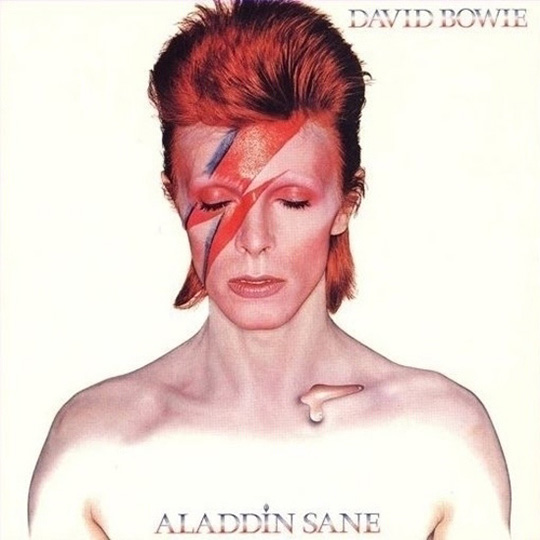

Home > Columns > 死ぬのはいつも他人ばかり:ボウイの死に寄せて

朝一番に知人から届いた携帯メールでボウイの死を知った。起き抜けの寝ぼけ頭ということもあって最初は「ネット発のデマでは?」との疑惑の方が大きかったし、たまたま最新作『★』を前日に聴いていたタイミングということもあって余計に信じ難い。しかしBBC他のニュース・サイトを複数確認していくうちに徐々にリアリティが浸透し始め、それに伴いショックも少しずつ心に広がっていった。

諸メディアに関連報道が次々にアップデートされ、セレブのトウィートはもちろん英首相デイヴィッド・キャメロンが定例記者会見の場で追悼の意を表し、現在現カンタベリー大主教までボウイ・ファンだったことを告白(!)。国際宇宙ステーションに乗船した初の英国人宇宙飛行士ティム・ピークからも追悼メッセージが届いた(ティムではなく「トム」だったら最高だったな)。ベルリン、ロンドンのブリクストン、とボウイゆかりの地にファンが花束を捧げ始めた映像に続き、夜が明けて彼の終の住処となったニューヨークのアパート前にも人びとが集い出した。朝刊にこそ間に合わなかったものの、第一陣を切ったロンドンの夕刊紙『Evening Standard』追悼号が街頭に溢れ出し……といった具合だったが、1月11日は「まさか」「何かの間違いでは」と、どこかキツネにつままれたような思いで過ぎていった気がする。

その思いは多くの人びとも共有していたようで、テレビ(定時ニュース番組でのトップ報道を筆頭に、BBCやChannel 4は番組編成を変更して追悼特番やアーカイヴ番組を放映)やラジオをチェックしていても「信じられない」の声はよく耳にした。2003年の発作以降ツアー活動は停止、イベントのサプライズ・ゲストや他アクト作品への客演他こそあったものの00年代半ばから10年代始めにかけて彼が公けの場に滅多に登場しなくなり、「ロック界のグレタ・ガルボ」〜半ば隠遁者のエニグマと化していったのはよく知られている。今にして思えばそれすらもこのフィナーレを視野に入れた「終わりへの準備」だったように映るし、創作面の最後のメイン・パートナー役だったトニー・ヴィスコンティも彼の死を「これまでの彼の人生同様、芸術作品だった」と評している。が、当時の自分はむしろボウイの尊敬するマルセル・デュシャンが絵筆とキャンバスを捨てて「網膜芸術ではなく、観念としての芸術」を生き方において実践したように、「これも彼流の『不在』パフォーマンスであり、自己神話作りのひとつなのだろうな」と認識していた。

というのも:面白いことに、この時期の彼のメディア・プロファイルはレコーディング・アーティスト/パフォーマーとしてアクティヴだった90年代よりも逆に大きかったからだ。「もっとも影響力の強いアーティスト」「ロック名盤」他の各種リストはもちろん、イギリスのヘリテージ・ロック雑誌界隈では手を替え品を替え「The Dame」(=デイムはイギリスのパントマイム劇で伝統的に男性が女装で演じるキャンプな中年女性の役柄で、ジョークと愛情を込めてボウイをこう呼ぶ人間は英音楽メディアに多い)を表紙特集に引っ張り出していた。2012ロンドン・オリンピックの非公式アンセムとして“Heroes”が繰り返し使われ、感動の波で人心を包んだのも記憶に新しい。2000年に行われたBBCとの取材でボウイが「インターネットは人間の生活を変える!」と、いささかネットに懐疑的な面持ちのインタヴュアー(ボウイよりも年下の著名ジャーナリスト)にアツく断言してみせる場面があるのだが、こうしたアート・テクノロジー・メディア・社会に関する先見性は不在時ですら彼の存在を様々な場で感知させることになった、と言える。

その沈黙〜潜伏状況は、2013年に突如発表され人びとの度肝を抜いた前作『The Next Day』で変化した。とはいえ、同作に寄せられた賞賛には「老醜をさらさないボウイ」への祝福・感嘆・憧れも多分に含まれていたように思う。同作の音楽的なクオリティや知的でコンテンポラリーなコンセプトはもちろんだが、彼とほぼ同期のシルヴァー世代ロッカーの多くのように禿げも肥りもせず/あるいは年輪が刻まれ過ぎてフリーキーになることもない彼の久々のイメージは「ボウイ健在!」を刻み付け、ファンの期待をみごとに裏切らなかった。『★』発表時の(おそらく最後とされる)公式プロモ写真にしても、特有のニカッとした笑顔の若々しさとバロウズやレナード・コーエンを思わせるフェドーラ+スーツ姿は実にスタイリッシュで「さすが」と思わされた。

これはまあ、「あまりに浅い、年齢差別な発想」と笑われても仕方ない意見なのかもしれない。が、3年前にヴィクトリア&アルバート博物館が企画した『David Bowie Is』と題された展示(コスチューム、メモリアル・グッズ等の私蔵コレクションの回顧展)がV&Aのチケット販売歴代記録を破る大ヒットになったように、音楽だけではなくイメージとスタイルの変遷を繰り広げ、現中年〜熟年層世代のファッション観に多くの影響を与えたアイコンに①気楽なジャージ+Tシャツ姿、あるいは②(アーティであれブリングであれ)頑張り過ぎな高級ブランド服を着られたら──やっぱりがっかりするだろう。イメージの重要さを知り尽くしていた彼は、最期までセルフ・イメージを維持し切ったことになる。

もちろん我々に「オフ」でのボウイを見るチャンスはなかったとはいえ(実は自宅ではユルくビーサンとか履いていたんじゃないか? とも思うけど)、アルバムや銀幕を通じボウイがクリエイトしてみせた(あるいはクリエイターたちが彼に投影した)「異星人」「アンドロジニー」「人獣ミュータント」「吸血鬼」「魔王」等々のペルソナはアザーズ/ミスフィッツ/アウトサイダーの言い換えであり、そこには常に人知を越えた一種の神秘性〜肉体という限界を超越し、(驕ることなく)あざ笑いうっちゃり、かぶいてみせる「スーパー・ヒューマン」の魅力が漂っていた。たとえば昨今人気の高いイギリス俳優にしても、ベネディクト・カンバーバッチ、エディ・レドメイン、トム・ヒドルストン等、表=よく見えるとフリーク気味なマスク、裏=お茶目な素顔のコンビネーションがメインストリームに台頭しているのは、彼らの登場をはるか昔に地ならししたボウイDNA効果のひとつの顕われじゃないか?と。

そんな風にボウイが全キャリアを通じて体現してみせたと言える「不可能を可能にする在り方」は、ファンである一般人にとっての憧れ・夢でもあった。もちろん自分のような凡人にボウイのような不老の秘訣は持ち合わせがないし、逆立ちしたって真似るのは無理と重々承知している。しかし、彼のようなスーパーな人間──それはロック界に限らずスポーツでも映画界でも、突出して秀でた人物のすべてに当てはまるが──が存在することそのものが自分の潜在意識の中で生に対するポジな励み、あるいは目標として「支え」になっていたとは思う。テレビで某コメンテーターが「私たちは導いてくれる『灯り』を失ってしまった」と語ったのはなるほど納得で、彼がインスパイアしたと言っても過言ではないパンク/ポストパンク/ニューウェイヴ/ニュー・ロマンティクス/シンセ・ポップ/ゴス〜ひいては若いアート・ロック勢は言うまでもなく、60年代UKロック黄金時代に間に合わず、混沌とした世界に迷い、疎外感を抱えていた世代のイギリスの子供や若者たちにポップを通じて未来やポスト・モダンの感性を浸透させ、進化を続けたボウイは、やはりリーダーでありアイコンだった。

しかし何よりも素晴らしいのは、仮に「ボウイ」の名の下に人びとが集まれば、そこにはグラム・マニアからソウル好き、クラウト・ロック愛好家にプログレ人、ディスコ・ダンサーにインダストリアル・ロッカー、現代芸術家にファッショニスタ等々、種々雑多なサブカル・トライブと年代と性とが混じり合う図を容易に想像できる点だ。ミスフィッツによる「影の集団」と呼んでもいいだろうし、こうした「はみだしっ子の連携」はロバート・スミスやモリッシー、スウェードにジャーヴィス・コッカー、マドンナ〜レディ・ガガらのレゾンデートルにまで引き継がれている系譜とはいえ、ここまで長くアウトサイダーたちに心の拠り所を提供し続け、アクセス・ポイントを幅広く多く持つアーティストというのは──やはりボウイ以外にいないのではないだろうか。

グラム好きなイギリス人の知人は、悲しみにくれて「まだ起きるべきじゃなかった、早過ぎる死。ひとつの時代が終わった」と話していた。それは、既にマーク・ボランを失っている彼にとっていよいよ本当に青春期が終焉したという意味なのだろうし、先に書いたように我々の心を見えないどこかで支えている(今風の「セレブ」ではなく真の意味での)「スター」の消失は、これからイギリスの深層心理にどんな影響を及ぼすだろう?と懸念すらしてしまう。彼のようなスーパー・ヒューマンですら、やはり死神がドアをノックするのを食い止めることはできなかったわけで。

もっとも、ボウイの輝きに免疫がある人びとはいくらでもいる。1月12日早朝にスーパーに買い物に行き、大手新聞の朝刊一面をすべからく飾ったボウイのポートレートを眺めていたところ、たまにすれ違い会釈する間柄の近所のおっさん(たぶん50代)が新聞を掴みがてら「もう(ボウイ報道は)たくさんだよなぁ」と苦笑気味に話しかけてきた。なーる、イギリス人の誰もがボウイに感電したわけではなかったのね……と自らの近視ぶりを認識したのだが、この人と同じ世代の音楽好きの友だちも、意外や訃報に対するリアクションが冷たいのには驚いた。のだが、これは彼のアンチ・コマーシャリズムで硬派な元パンクスとしてのつっぱった姿勢ゆえだった模様(翌日、わざわざ「昨日は言い過ぎた、ごめん」と謝りの電話をかけてきた)。ジェンダー・ベンディングを始めとするボウイの危険分子としての存在感や厭世型のアポカリプス思想が苦手なもうちょい上の世代は、ディランやポール、ミックやニール・ヤングの伝統性や団結志向にアイデンティファイしている。若い子にいたっては、「ボウイ、Who?」な反応の方がむしろ普通だろう。

ゆえに自分があれこれ心配する必要はないのだろうし、時間は刻々と過ぎ、新たなニュースも続々寄せている。この拙文のタイトルはアフォリズムを得意としたデュシャンの墓碑銘にちなんでいるのだが、ファンへの最後の贈り物として新作アルバムを発表し、「飛ぶ鳥後を濁さず」とばかりに実にさりげなくスマートに逝ってしまったボウイもまた、どこかデュシャンのように自らの死を客観視できる、一時的に地球を訪れた「Visitor」のひとりだったのかもしれない。というわけで、世界は前に進み続けている。が、うざったいのを承知で書かせてもらうと──イギリスのコンシャスな音楽好きにとって、ボウイの死はおそらくジョン・ピールの死(2004年)と同じレベルのショックと余波とを残していくだろう。かたやBBC=公共放送の場でラディカルな/他局ではオミットされる/アンダーグラウンドな音楽を情熱と共に紹介し続けた怪傑、かたやトレンドを嗅ぎながら独自のひねりを添えてマス・マーケットに提示できるスター・マイスター……とキャラクターは違うものの、英音楽カルチャーの織地における信頼できるナビゲーターがまたひとつ消えたのは間違いない。

こうしたハブの遺失がすべてマイナスというわけではなく、ジョン・ピールの志しを継ぐ存在と言える音楽専門ラジオ局=BBC6は今も元気で意欲的なプログラムを組んでいるし、ボウイが早いうちから積極的に取り組んでいたネットはいまや最大の音楽発信源/リスニング・ポータル/発見ツールとしてアクティヴに進化している。優れたミュージシャンや音楽はこれからも生まれ続けるだろう。だが、今の自分の中にどこか、広い海と長く続く砂浜にひとり取り残された子供のような頼りない感覚があるのもまた、確かだ。

Profile

坂本麻里子/Mariko Sakamoto音楽ライター。『ROCKIN'ON』誌での執筆他。ロンドン在住。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE