MOST READ

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- KEIHIN - Chaos and Order

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- 「土」の本

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

Home > Columns > 即興音楽の新しい波- ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド

3 シート・ミュージック

シート・ミュージックとは元来音楽の流通形態のひとつの在り方を指し、とりわけ録音/再生技術が音楽の消費形態として一般化する以前の18世紀末から20世紀初頭にかけて、音楽家が生み出した作品をいつでも再現できるような状態で所有するために売買された楽譜を指すのだが、ここでは大谷能生が『貧しい音楽』のなかで設けた章のタイトルから借用し、即興音楽シーンにおいて新たな表現を求めるために取り交わされているいわゆる「作曲もの」の総称として用いることにしたい。同書のなかで大谷がおこなったインタヴューにおいて、そのころ即興よりも作曲へと活動の比重が増していた杉本拓は、「即興で演奏すると落ち着き先が似てしまう、結局ある磁場の中に収まってしまう。そういった重力から離脱する手段としての作曲」(26)の魅力を語っていた。意味づけられる前の物質的な次元における音響を経験の基盤として分有しているならば、シート・ミュージックの役割もまた、同一の音楽を記号化して保存/伝達することよりも、記号化することから生まれる流動的で一回的な実践のほうに焦点を当ててみることができるようになる。すなわち、紙に書き記したスコアを介して演奏をおこなうことが、単なる伝達の手段やイデアルな領域に作品を保存するのではなく、即興演奏に新たな側面から光を浴びせ、より活動を活発化させるための方途となっていくのである。

(ところで、かつて批評家の佐々木敦は、体験を前提とし聴かれることを目指しているという点においてコンセプチュアル・アートとは異なるものとしながら、「一回性の中に、他の可能性を排除するに足る理由づけ」のないような、「聴かなくても聴いてることと無限に同じになる」ようなものこそが、「即興的な、偶然的な要素を取り入れたヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」だと述べていたことがある(27)。いわば充足理由律を否定する思弁的な作曲に可能性を見ていたのであって、それは音をあるがままにするはずのケージ主義的な実験音楽の多くの試みが、しかし音の物的状態ではなく、あくまでも聴くこととの関わりにおいてのみ可能な実践でしかなかったのに対して、聴取および演奏とは区別された作曲それ自体を提起していたジョン・ケージ自身の試みにおいては、「聴取と音の相関」(28)を抜け出す手掛かりをみることができるのであり、その方向性を相関主義の隘路に陥ることなく推し進めたものとして「ヴァンデルヴァイザー以後の作曲の方法論」を捉えることもできる。だが本稿では、あくまでも演奏やパフォーマンスに重心を置いた実践を事例として紹介しているため、こうした「思弁的作曲」を中心的に取り上げることはしない)。

Suidobashi Chamber Ensemble

Suidobashi Chamber Ensemble

meenna (0016)

Amazon

2016年に結成されたSuidobashi Chamber Ensembleは、そのメンバーの多くが即興演奏家としても活躍していながらも、ヨーロッパの現代作曲作品からメンバー自身による豊富なアイデアを取り入れた楽曲、あるいは交流のあるグループ外の音楽家による作曲作品もリアライズしてみるなど、「作曲もの」を活発に実践しているグループである。メンバーを率いるのは吉田ヨウヘイgroupで活動していたフルート奏者の池田若菜で、ほかに即興演奏に果敢に取り組んできたヴィオラの池田陽子、シーンには珍しいファゴットを奏する内藤彩、さらに杉本拓と大蔵雅彦が参加している。前三者はクラシック音楽を素養に持つというところもユニークで、とりわけ内藤彩はこのグループに参加するまでこうしたシーンとはまったく関わりを持っていなかったというところも興味深い。ライヴでは毎回趣向を変え新たな楽曲に取り組んで見せる一方で、決め事なしの集団即興も試みるなど、尽きないアイデアと怖いもの知らずの実験精神にはつねに驚きが満ち溢れている。そうした彼ら/彼女らの魅力をたった1枚のアルバムに集約することなど到底できないが、それでも『Suidobashi Chamber Ensemble』におけるヴァンデルヴァイザー楽派の楽曲を演奏するという試みからは類稀な音楽が生み出されており、ライナーに池田若菜が書き記しているように「構造の理解だけでははかれない何か別の視点から作品を体験すること」(29)の面白さを感じ取ることができるだろう。

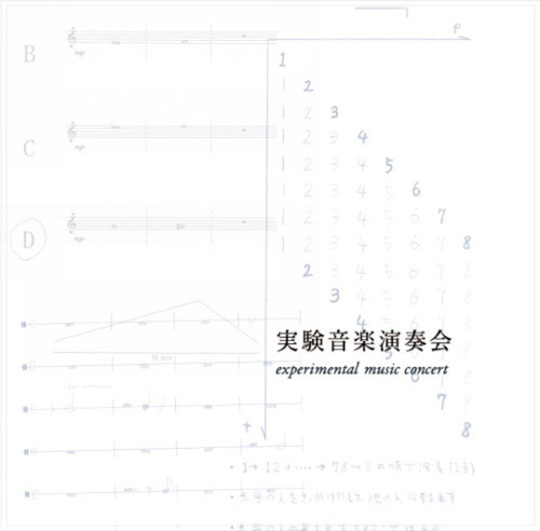

Various Artists

実験音楽演奏会

slubmusic / kenjitzu records / l-e (2015)

実験音楽演奏会

Suidobashi Chamber Ensembleとも交流を持ちながら、主に大崎/戸越銀座のイベント・スペース「l-e」を拠点に活動する実験音楽演奏会(30)も、こうした「作曲もの」で魅力的な活動をおこなっている集団のひとつである。杉本拓が2013年にl-eでおこなっていた「実験音楽スクール」の参加者からなるこの集団には種々様々なメンバーがおり、「なるべく失敗しそうなのを作る」(中条護)という意見から「誰でも参加できる、なるべく簡単なことをやりたい」(高野真幸)という意見まで飛び交う(31)など、一様に括ることのできないバラエティの豊かさがある。だがそれでも、こうした集団として活動をおこなうことが互いに影響を与え合うことによって、また、基本的にはどのような実践も許されるl-eという拠点を持つことによって、様々に新しい試みへと踏み込んでいくことのできる理想的な環境があるとは言えるだろう。『実験音楽演奏会』に収められているのは、五線譜に書き記された作品からテキスト・スコアによるものまで様々であり、たとえば室内の温度を演奏を指示する楽譜に見立てた作品の実演などが収録されている。杉本はかつてこう述べたことがあった――「実験音楽とは、何が音楽であるのか、どのようにある音についてそれが音楽であるかないのかを認識するのか、そういう問題に対して思弁を活性化させ、さらにその思弁に対して実践で答える、そういった精神を持続させていく装置のひとつである」(32)。

浦裕幸 / 金沢健一 / 井上郷子

Scores

meenna (2017)

Amazon

こうした固定メンバーあるいは集団による実践とは異なりながらも、ユニークな作曲作品を生み出している存在として浦裕幸の名前も挙げることができる。2月17日のライヴで初演された「Etude for Composition #1」において、リアライズする即興演奏家の固有のサウンドを扱いながらも、カードを捲る無意識的な動作とそこから生まれる意図されざる響きを露わにしていた浦は、『Scores』においても奏者固有の音響をたゆたわせながらも、二重の無意識的なるものを顕在化させることに成功している。ひとつめはまったく音楽化されることを想定せず、もっぱら造形的な美しさだけを追い求めて制作されていた彫刻作品から、その形象を楽譜に見立てることで生まれる和音とその連なりであり、もうひとつはそれを演奏した10月1日の群馬県立近代美術館に偶然居合わせた子供のはしゃぎ声と基層となる環境の響きである。ポスト・ケージの地平にいるわたしたちにとって、もはや単にステージ上で演奏者がなにもしないというだけでは、意図されざる響きとしての「サイレンス」が立ちあらわれてくることはない。浦自身がどこまでそれに意識的に取り組もうとしているのかは定かではないものの、彼の実践からは、現代の耳に「サイレンス」をいかにして出会わせることができるのか、という挑戦を読み取ることもできるだろう。

註

(26)杉本拓インタビュー(『貧しい音楽』月曜社、2007年)。

(27)佐々木敦『「4分33秒」論』(Pヴァイン、2014年)。

(28)仲山ひふみ「聴くことの絶滅に向かって」(『現代思想』2016年1月号、青土社、2016年)。

(29)『Suidobashi Chamber Ensemble』、池田若菜によるライナーノーツより。

(30)アルバムの参加メンバーは米本篤、小林寿代、高野真幸、山田寛彦、中条護、佐々木伶、平野敏久の計7名。

(31)「座談会 実験音楽演奏会」(『l-eマガジン3号』2015年)

(32)杉本拓「実験音楽入門」(『Loop Line』2010年)

COLUMNS

- Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025

DOMMUNE

DOMMUNE