MOST READ

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- KEIHIN - Chaos and Order

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- 「土」の本

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

Home > Columns > 即興音楽の新しい波- ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド

4 「即響」

「即響」という耳慣れない造語は、フランス文学者/音楽評論家の昼間賢による論考「音響音楽論」(33)から借用した言葉である。同論考では、組織化された音楽、あるいはそうした音の連なりにすでにして組み込まれた楽音ではなく、「音響」――とりわけ音の(複製技術というよりも)保存手段としての録音を介したものとしての――を起点に据えて音楽の再構築を図る試みについて、それを喉歌、ブルガリアン・ヴォイス、クロード・ドビュッシー、ジミ・ヘンドリクス、フィールド・レコーディングといった多岐にわたる事例を辿りながら論述していくという内容になっている。その最終章「究極のローカル(二)――楽器に徹した即興演奏=即響の現在」において、昼間は現代即興音楽シーンについて触れながら、その特徴を「音の過剰や極端な欠如によって音楽の根幹を揺るがすのではなく、特異な響きを最大限にいかしつつ、通常の音楽とは別の音響を、あくまでも楽器によって、すなわち人間の身体を介したかたちで演出する音楽」として「即響」と呼ぶことにしている。それは「物質そのものではなく物的状態、すなわち、社会的に決められた用途から自由になった物と同様にありたいと願う人との出会い」であり、「意味づけられていない自由な音のために黙々と続けられる」実践なのである。大谷能生が14年前に提起した「新しさ」をも彷彿させるこうした定義は、当時見出された可能性を自らの身体と楽器を前にした音楽の現場において、さらに一層洗練させていく一傾向として捉えることもできるだろう。

歌女

盲声

blowbass (2014)

daysuke

こうした傾向を語るにあたって、昼間賢がそれを体現するアーティストとして挙げていたチューバ奏者の高岡大祐について触れないわけにはいかない。ステージでパフォーマンスをおこなうだけでなく、生きることそれ自体が即興演奏と地続きにあるような発言を残してきた「旅するチューバ吹き」の彼が、石原雄治と藤巻鉄郎というふたりの打楽器奏者とともに結成した「歌女」は、ブラスバンドからそのキャリアを出発させたという高岡の音楽的な原点に立ち返るかのように、ニューオリンズ・スタイルのリズム隊を彷彿させる編成となっている。だがその音楽はまったく異なるものであり、重音奏法を循環呼吸によって延々と続けるチューバの響きにふたつの打楽器が交差するリズムが絡み合う演奏や、細かいパルスの連続が大きなうねりを生み出していく演奏など、音楽的なサウンドを聴かせる一方で、何かを転がしたりファスナーを開け閉めする物音が連ねられていく「非音楽的」な音響も聴かせている。そうした音楽が収められた『盲声』は、アルバムの冒頭に野外からライヴ会場へと赴く足音が、末尾にはライヴ会場から去っていく様子が録音されていることを思うと、この作品全体が「歌女」というグループの音響を生け捕りにした、いわばフィールド・レコーディング作品とも言えるものとなっている。

徳永将豪

Alto Saxophone 2

hitorri (2015)

Amazon

楽器の求道者として自らに固有の音響を生み出してきたアルト・サックス奏者の徳永将豪もまた、「即響」とも言えよう特筆すべき試みをおこなっている。14年前の大谷能生の論考においてもっとも若い世代のひとりとして紹介され、当時多くの即興演奏家がエレクトロニクスを取り入れた演奏をおこなっていたのに対して、あくまでも「サックスというアコースティックな楽器の響きに取り組んでいる貴重な存在」(34)として挙げられていた徳永は、その後も自らの音楽を錬成していくことで誰にも到達できないような響きを獲得するに至った。運指をほぼ固定したまま息を吹き込むサックスからは、その呼吸の運動によって様々に反響し共鳴する驚くべきサウンドの豊かさを聴かせてくれる。それだけでなくときおり荒れ狂うように軋るノイジーな演奏もおこないながらも、気息によって形づくられる身体的なリズムが、特殊奏法を駆使したサックス演奏を、単なるノイズ生成ではなくより音楽的な流れとなっていくような構成的な展開をももたらしている。ファースト・ソロ・アルバムでは抑制された静謐さの揺らめきを探索していたその音楽は、5年半後の『Alto Saxophone 2』においてよりダイナミクス溢れる強靭な演奏に至り、そしていま現在も変化を続けている。彼の3枚めとなる新たなソロ・アルバムは近くリリースされる予定のようである。

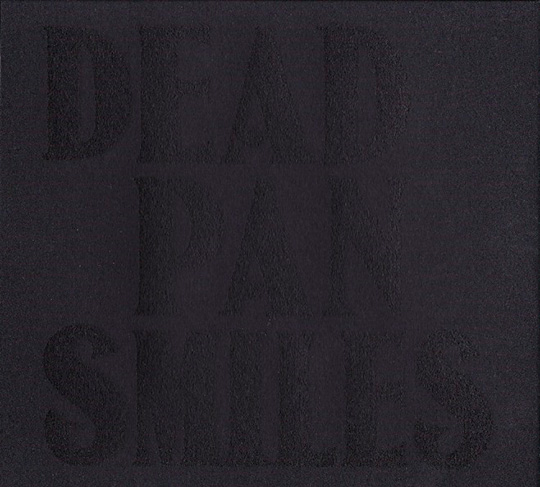

大上流一

Dead Pan Smiles

DPS Recordings (2015)

Tower

さらにもうひとり、ギタリストの大上流一の実践をこうした特徴から捉えることもできるだろう。すでにゼロ年代の前半には活動を始めていた大上を「新しい波」などと呼ぶわけにはいかないものの、80年代から続く中野のライヴ・スペース「Plan-B」において、彼が2004年から10年間にわたって毎月おこなってきたライヴにおけるソロ・インプロヴィゼーションが、5枚組のアルバムとして陽の目をみることによって、ようやくわたしたちは彼の試みに録音を介して出会うことができるようになった。10年間の記録から厳選された録音が収録されている『Dead Pan Smiles』には、デレク・ベイリーを思わせる点描的なハーモニクスとフレーズから逸脱する演奏や、後期高柳昌行のごときフィードバックを取り入れた轟音ノイズなどがありながらも、ベイリーとも高柳とも遠く離れたミニマルに反復していく独自の即興演奏までもが収められている。それはどこかジム・オルークのギター・ソロを彷彿させるところがあるかと思いきや、そこにとどまることもなく、豊富なアイデアと卓越した技術を駆使して新たな即興に挑んでいく様に立ち会うとき、こうした連想ゲームがことごとく無意味になるような気にさえなってくる。ひとつとして同じ演奏がなく、つねに変化を続けるその音楽は、当然のことながらジャンル化した「フリー・インプロヴィゼーション」の再生産などではなく、まさしく「意味づけられていない自由な音のために黙々と続けられる」実践の軌跡と言うことができるだろう。

*

Various Artists

Ftarri Third Anniversary Vol. 1 ~ Vol. 6

meenna (2015)

Ftarri / Meenna

もっとも懸念すべき事態は、こうした見取り図を描くことによって、その図式に収まりきらない魅力的な実践の数々が、わたしたちの前から見えなくなってしまうことにある。それを避けなければならないということは強調してもし足りない。そこで最後に、水道橋Ftarriが実店舗を構えて3周年を記念してリリースしたアルバムを紹介しておくことにしたい。Vol.1からVol.6まで計6枚出されたこれらのコンピレーション・アルバムには、これまで言及してきたミュージシャンたちのほとんどを含みながら、それだけでなく、総勢28名にも及ぶ多様な音楽が収録されている。そこには当然のことながらこれまで書き記してきた4つのテーマではまったく掬い取れないような特異な実践もあれば、そうしたテーマに当て嵌まるものの紹介し切れなかった試みもあるだろう。だがさらに言うならば、水道橋Ftarriを窓口として眺めることそれ自体が妥当なことなのかどうかということも、問われなければならないように思われる。そこに出演しているミュージシャンたちは言うまでもなく他のスペースでも活躍しており、たとえば六本木Super Deluxe、大崎l-e、桜台pool、東北沢OTOOTO、八丁堀七針、千駄木Bar Isshee、神保町試聴室など、他にも十分に窓口となり得るような音楽の現場が無数にあるのだ。さらにそれらの情報が掲載されたウェブサイトは、現在では「Improvised Music from Japan」だけでなく、それぞれのミュージシャンたちが容易にインターネット上に個人の拠点を作ることができるようになっているし、あるいはト調のように、都内のライヴ日程を価値判断を下す以前にひたすら収集し続ける驚異的なウェブサイトもあらわれてきている。本来であれば、そうした個別の現場とそこで活躍する単独者たちについて、ひとつひとつに丁寧に言説を付していくという作業が正しいことのようにも思う。しかしその個別の実践があまりにも膨大に広がっていることが、一般的なリスナーにとってどこから近づけばいいのかわからない難解さを生み出しており、さらにそうした多様性がむしろ興味を分散し触れてみる機会をも数少なくしてしまっているようにも思うのである。そうしたことを打ち破るきっかけとして、本稿のような踏み台の役割を果たす言説も必要なのではないか。無論、ここから先は、個別の読者が実際に現場へと足を運んでいくことが期待されている。ここで紹介した数々の実践は、それを目前にしてみるならば、音盤とはまったく異なる風景として立ちあらわれてくることだろう。そしてそれを未だなお「即興音楽」と呼び続けることが適切であるのかどうかは、今後あらためて議論されるべきことでもあるように思われる(35)。

註

(33)昼間賢「音響音楽論」(『ファーズ』第5号、首都大学東京大学院 人文科学研究科 表象文化論分野、2014年)。

(34)大谷能生「Improv's New Waves ―論考―」(『Improvised Music from Japan EXTRA 2003』IMJ、2003年)。

(35)たとえばそれを即興であるか否かという観点から捉えるのではなく、その「特殊性」(http://www.ele-king.net/columns/005311/)から捉えたほうがより広がりを持った考え方ができるようになるのではないか。

COLUMNS

- Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025

DOMMUNE

DOMMUNE