MOST READ

- Flying Lotus ──フライング・ロータスが新作EPをリリース

- shotahirama ──東京のグリッチ・プロデューサー、ラスト・アルバムをリリース

- Shintaro Sakamoto ——坂本慎太郎LIVE2026 “Yoo-hoo” ツアー決定!

- IO ──ファースト・アルバム『Soul Long』10周年新装版が登場

- interview with Shinichiro Watanabe カマシ・ワシントン、ボノボ、フローティング・ポインツに声をかけた理由

- CoH & Wladimir Schall - COVERS | コー、ウラジミール・シャール

- Autechre ──オウテカの来日公演が決定、2026年2月に東京と大阪にて

- ele-king presents HIP HOP 2025-26

- 別冊ele-king 坂本慎太郎の世界

- Thundercat ──サンダーキャットがニュー・アルバムをリリース、来日公演も決定

- DADDY G(MASSIVE ATTACK) & DON LETTS ——パンキー・レゲエ・パーティのレジェンド、ドン・レッツとマッシヴ・アタックのダディ・Gが揃って来日ツアー

- 坂本慎太郎 - ヤッホー

- Columns 1月のジャズ Jazz in January 2026

- KEIHIN - Chaos and Order

- Nightmares On Wax × Adrian Sherwood ──ナイトメアズ・オン・ワックスの2006年作をエイドリアン・シャーウッドが再構築

- 「土」の本

- Meitei ——来る4月、冥丁が清水寺での「奉納演奏」

- interview with Sleaford Mods 「ムカついているのは君だけじゃないんだよ、ダーリン」 | スリーフォード・モッズ、インタヴュー

- 『ユーザーズ・ヴォイス』〜VINYLVERSE愛用者と本音で語るレコード・トーク〜 第四回 ユーザーネーム kanako__714 / KANAKO さん

- VMO a.k.a Violent Magic Orchestra ──ブラック・メタル、ガバ、ノイズが融合する8年ぶりのアルバム、リリース・ライヴも決定

Home > Columns > 即興音楽の新しい波- ──触れてみるための、あるいは考えはじめるためのディスク・ガイド

『ジャパノイズ』の著者としても知られるアメリカの音楽学者デイヴィッド・ノヴァックはかつて、90年代後半からゼロ年代前半にかけて東京に出来したひとつの音楽シーンを、代々木Off Siteをその象徴として捉えながら日本発祥のまったく新しい即興音楽のジャンルとして「音響(ONKYO)」と呼んだ(1)――もちろんそこで挙げられた数名のミュージシャンたち、たとえば杉本拓、中村としまる、Sachiko M、吉田アミ、秋山徹次、伊東篤宏、宇波拓、そして大友良英らについて(ここに大蔵雅彦やユタカワサキをはじめとしてまだまだ加えるべきシーンの担い手がいたこととは思うが)、その多様な試みと実践を「音響」というただひとつのタームで括ってしまうことなどできないし、ノヴァック自身もおそらく批判を覚悟のうえで戦略的にそうした呼び方を採用しているようにみえる。それにそもそも「音響」と言い出したのはノヴァックが最初ではない。この呼称が日本語の読み方のまま世界的に流通していることからもわかるように、それが認知されるきっかけとなったのは日本語圏ですでにそうした呼び方がなされていたからだ。その起源は虹釜太郎が渋谷に90年代半ばに2年ほど構えていたレコード・ショップ、パリペキンレコーズのコーナーにあった「音響派」という仕切りにあると言われているが(2)、そこで扱われていた音楽は即興音楽シーンに限らずより広範かつ雑多なものだった(3)。だがいずれにしてもこの時期にそれまでの即興音楽とは質を異にしたニューウェーブとも言うべきいくつもの魅力的な試みがおこなわれていたことは事実であり、匿名的で、微弱な音量で、沈黙や間を多用するなどとしばしば言われる(4)ように、それらにゆるやかに共有されていた同時代性のようなものがあったということも指摘できるように思う。そしてそうした動向をリアルタイムで国内外へと発信し続けてきたウェブ媒体として「Improvised Music from Japan」があった。

もともとは「Japanese Free Improvisers」という名称で1996年に英語オンリーで開設されたこのウェブサイトは、その後日英二ヶ国語になり、日本で活躍する外国籍のミュージシャンも紹介するために名称を変え、さらにCDショップ兼レコード・レーベルとしても機能しはじめることとなる。2012年からは水道橋にイベント・スペースとしても利用できる実店舗「Ftarri」を構えることになる、その前身となったサイトである。それを独力で立ち上げ運営してきた鈴木美幸は、それまでジャズ評論家/翻訳家として執筆活動をおこなっていたのだが、この時期に出現したまったくジャズとは接点のない即興演奏を前にして戸惑いと驚きを感じ、そして途方もない魅力を覚え、すぐさま世界に紹介する役割を買って出た(5)。ウェブサイトに記載されるミュージシャンの数は日増しに増えていき(いま現在も増えている)、シンプルなページ・レイアウトも手伝って、膨大なアーカイヴを簡潔に参照することのできる類稀なメディアとして機能していった。そしてこのウェブサイトが日本の同時代的な即興音楽シーンを、殊に海外へと向けて発信していく重要な役割を果たしていったということは改めて述べるまでもない。そこには「音響」として括ることはできないにしても、しかし何らかの新しさはあった。ならばそれはいったいどのような新しさだったのか。

「Improvised Music from Japan」が紙媒体として発行している雑誌がある。2003年にその増刊号として、音楽家/批評家の大谷能生が責任編集を務めたものが出された。新しい世代の即興演奏家を紹介することがテーマになっていたその増刊号では、冒頭に、大谷による「Improv's New Waves ―論考―」(6)と題された文章が掲載されていた。そこでは多くの若手即興演奏家たちに「個人的な好みを排した、匿名的な音の世界」へと足を踏み入れていくことを厭わない傾向がみられるという指摘がなされ、さらにジョン・ケージもデレク・ベイリーも前提していなかっただろうものとして、しかし当時の(おそらくは現在も)先端的な即興音楽シーンの経験の基盤となっているものとして、録音メディアという装置を挙げながら、「これまでの音と音楽との区別がまったく役に立たないこうした世界を一旦受け入れ、そこからまた改めて『音楽』と呼べる体験を作り上げていくこと。即興演奏家とは、『音』と『音楽』とが現実に交錯する『演奏』の現場でそれを実践していくミュージシャンたちのことだ」と述べられ、そして次のように締め括られていた。

先ほど聞こえた音は、一体なんだったのか? 今聴こうとしている音は、一体どのような音なのか? 指先を緊張させながら鼓膜と思考を充分にゆるめる、または、思考を緊張させながら指先は脱力させるという相反する作業をおこなうことによって生まれるこうした問いを繰り返すことによって、即興音楽の演奏者は物質的持続の底の底へと降りていく。リ=プレゼンテーションに伴うすべての喜びと手を切ろうとする、こうした聴覚による世界の描写方法は、これまでのどのような芸術からも得ることのできない、まったく新しい現実との接点をぼくたちに提示してくれるだろう。(「Improv's New Waves ―論考―」)

録音装置というメディアは人間的な価値判断や聴取の可能性を度外視して、あるいはそれらとは無関係に、あくまでも物質の次元で響きを捉え記録するものであり、たとえば自由に織り成されていく即興演奏が、メロディ・ハーモニー・リズムといった西洋音楽を構成する要素を持たずとも、あるいはその他の組織化された音の秩序をあらかじめ備えていなかろうとも、録音されるというそのことが音楽の成立条件となることによって、そうした側面をまるごと預け、繰り返し聴くことのできる音楽として手元に残してしまうことができる。演奏家はそこで出す音の種類や音の出し方に縛られることなく、思い思いにサウンドと関わりを持つことができるようになる。経験の基盤となっている物質的な次元が、意味づけられる前の音響を聴き手としての演奏家に開示してくれるのだ。そこに「聴覚による世界の描写方法」が見出されていく。「まったく新しい現実との接点」が見出されていく。

大谷の論考にいち早く反応したのは音楽批評家の北里義之だった。彼は大谷の論考にいくつかの疑問を提起した(7)。するとそれに対する大谷の返答が「ジョン・ケージは関係ない」(8)という新たな論考としてまとめられ、さらに北里の再反論が「ケージではなく、何が」(9)という文章をも生むこととなり、とりわけ後者の論考は曖昧に乱用され続けてきた「音響」というタームについての再考を促し実相を炙り出そうとする極めて示唆に富んだものなのではあるが、ここではそれらのやり取りに関して深入りしない。一言添えるとしたら、大谷が個人主義を徹底させた先にある「匿名的な音の世界」を見出したことと、北里が「匿名的な音の世界」にモダンの原点そのものへの回帰を見出したことは、同じことがらを別の側面から考察しているに過ぎないということのように思う。だがここでは大谷が描いたシーンの情況について、北里がそれを「即興演奏が徹底して個の音楽であったことに対するアンチテーゼ」(10)だと読み取ったことに着目しておきたい。個人主義が徹底されようと、モダンの原点への回帰であろうと、そこにはそれまでの即興音楽が個と個の衝突やそれを過剰に濃縮することに価値を見出していたこととはまったく別の在り方があった。それはオフサイト周辺のシーンをつぶさに観察してきたイギリスの音楽家/批評家クライヴ・ベルの言を借りるならば、「肉体的なエネルギーや即効性のあるレスポンスよりも、リスニングとサイレンス、そして忍耐力を前面に押し出していた」(11)のである。そして「個の音楽」から離脱していくなかで見出されたのは、共演する際に単に個と個が対峙するだけではなく、「まわりの空間の、ほかのたくさんのものの一部」(12)として捉え返されるような共演者の在り方でもあった。ここに聴取と同様に新たな価値が見出されたことがらとして空間を付け加えることもできる。そこでは「アカデミックな場所にはいないバンドマンたちが、初めて空間を問題にしだした」(13)のである。

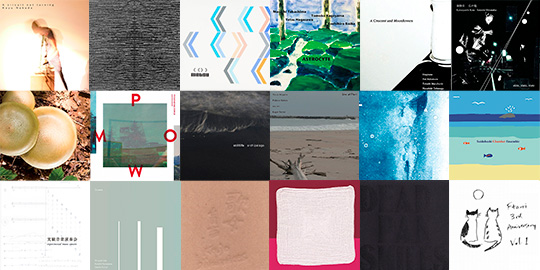

あれから14年もの歳月が流れている。その間にも様々な試みがなされてきた。「音響」をジャンルとして忠実になぞる者もいれば、杉本拓のようにそれを「テクスチャーの墓場」(14)と呼んで明確に批判する者もいるし、それでもなお何らかの可能性を模索する者もいれば、そうした問題系とはまったく別の領域で活動をおこなう者もいる。「音響」の行く末として「即興」の原理的な不可能性が提起される(15)一方で、そうした原理論は即興音楽の実際に即していないという意見(16)もある。多様化と細分化を複雑に極めていく現代即興音楽シーンについて、それを一言であらわすのは容易ではない。だがこれだけは言えそうだ。そうした様々な試みが自然と集まってくるような、いわばホットスポットのような場所が各地に点在しているということは。とりわけ水道橋Ftarriに足を運んでみるならば、戸惑いと驚きを覚えるような、そして途方もない魅力に打ちのめされてしまうようなイベントに、なんども出会うことができるのである。それらは「音響」に限らず、たとえばジャパノイズ、サウンド・アート、現代音楽、フリージャズといった既成のジャンルに近接し人脈的な交流を持ちながらも、それらのどのタームでも捉えきれないような魅力を放っている。だから大谷能生の「Improv's New Waves」にまるで呼応するかのようにして、それを呼び覚ますかのようにして、今年のはじめにFtarriの店主・鈴木美幸が「即興音楽の新しい波」(17)というタイトルを冠したイベントをおこなったことを、もう少しよく考えてみたいのである。

確かに2003年には見られなかった新しい試みが、2017年までにはいくつも出てきている。それらが果たしてシーンとしての波を形成するものなのかどうかはまだわからないが、まったくもって無関係な試みがただ単に乱立しているだけというよりも、やはり同時代的であるような響き合いを聴かせてくれるように思うのである。それを考えてみるためにも、ここでは水道橋Ftarriをひとつの窓としながら、そこからどのような光景が見えているのか、あくまでも極私的な体験から得られた見取り図を描いてみることにしたい。そのためにここでは、「ハードウェア・ハッキング」「ライヴ・インスタレーション」「シート・ミュージック」「即響」という4つのテーマを設け、それぞれについて言及していく。ただし、これらは情況を把捉する手段として便宜的に設定されたテーマに過ぎないので、当然のことながらジャンルのようにシーンを四分できるというものではなく、さらにミュージシャンによってはこれらのテーマに跨る試みをおこなっている者もいるだろう。それでもそうした具体的な実践に接近していくための契機になるのではないかとは思う。

註

(1)デイヴィッド・ノヴァック「音、無音、即興のグローバルな価値」(宮脇俊文、細川周平、マイク・モラスキー編著『ニュー・ジャズ・スタディーズ』アルテスパブリッシング、2010年)。なお、こうした動向はすでに90年代からあったとはいえるものの、Off Siteが開店していたのは2000年~2005年の五年間である。ノヴァックの同論文に対しては音楽ジャーナリストの横井一江により複数の誤謬が指摘されており、出版社から正誤表が出されているので、参照する際は注意が必要。

(2)たとえば、臼田勤哉、赤坂宙勇、大和田洋平、大谷能生による音楽批評誌『エスプレッソ』による記事「音響派について」(http://www.tinami.com/x/review/05/)。

(3)虹釜太郎「音響派の再発見」(『別冊ele-king ポストロック・バトルフィールド』Pヴァイン、2015年)。

(4)たとえば、畠中実「音の『無名状況』」(『三太Vol.6』2007年)。ただし同論考では「即興音楽」だけでなくより広く「サウンド・アートおよび実験的音響/音楽作品の分野」が取り上げられている。

(5)鈴木美幸「即興演奏シーン若手世代探訪」(『ジャズ批評No.99』ジャズ批評社、1999年)。

(6)大谷能生「Improv's New Waves ―論考―」(『Improvised Music from Japan EXTRA 2003』IMJ、2003年)。以下の引用も同論考から。なお、同論考は加筆修正を施しタイトルを「Improve New Waves」と改めたものが大谷の第1評論集『貧しい音楽』(月曜社、2007年)にも収録されている。

(7)北里義之「即興と音響の合流点で」(『NEWS OMBAROQUE 62号』2004年1月5日発行)。

(8)大谷能生「ジョン・ケージは関係ない」(『三太Vol.5』2007年)。同論考も『貧しい音楽』に再録。また、見られるように北里の書評から三年を隔てておこなわれた応答は、大谷によればもともとは北里の書評に対する反論を書こうとしていたわけではなく、偶然発見した書評がそのとき書き進めていたテーマに沿うものだったため、「具体的な論争対象」として取り上げることになったのだという。

(9)北里義之『サウンド・アナトミア』(青土社、2007年)。

(10)北里義之「即興と音響の合流点で」(『NEWS OMBAROQUE 62号』2004年1月5日発行)。

(11)クライヴ・ベル「OFF SITE: IMPROVISED MUSIC FROM JAPAN」(http://www.redbullmusicacademy.jp/jp/magazine/off-site-improvised-music-from-japan)。

(12)中村としまるによる発言。デイヴィッド・ノヴァックによる前掲論文から引用。

(13)大友良英『MUSICS』(岩波書店、2008年)。

(14)杉本拓「音響的即興を巡る言説」(『ユリイカ 2007年7月臨時増刊号 総特集=大友良英』青土社、2007年)。

(15)佐々木敦『即興の解体/懐胎』(青土社、2011年)。

(16)北里義之「即興解体論/懐胎論 in progress」(mixi内のエントリー、2008~2010年)。

(17)正式なタイトルは「東京発、即興音楽の新しい波」。出演者は第1セットが竹下勇馬、石原雄治、増渕顕史の3人による浦裕幸の作曲作品の演奏、第2セットがbikiと中村ゆいによる即興セッション、第3セットが池田若菜、内藤彩、山田光、滝沢朋恵による、前三者が持ち寄った作曲作品を組み合わせた演奏、第4セットが大上流一、徳永将豪、Straytoneによる即興セッション。当日はFtarri店主であり企画者でもある鈴木美幸による日英2ヶ国語で書かれた出演者たちの紹介文が配られ、また、国際舞台芸術ミーティングの一環としておこなわれたこともあってか外国人を中心に大勢の観客が詰めかけており、日本のインディペンデントな音楽シーンの一端を海外へと向けてプレゼンテーションするまたとない機会となっていた。出演者のうち、本稿では滝沢朋恵とbikiを取り上げることができなかったが、それは決してこのふたりが魅力に欠けるということではなく、紹介するのに適当なアルバムがなかったということに過ぎない。シンガーソングライターとして共演するだけでなく即興的なコラボレーションもおこなう滝沢の才能には注目すべきものがあるし、ノーインプットのミキシングボードと自作した距離を測る装置を組み合わせて魔術師のような振る舞いで演奏をおこなうbikiは、他方では風船を落としていく音の展示作品を手がけてもいて、ハードウェア・ハッキングとインスタレーションの両方に跨る特異な実践をおこなっている。ふたりのそうした側面を収めたアルバムのリリースが望まれるところである。

COLUMNS

- Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2026 - Columns

Introduction to P-VINE CLASSICS 50 - heykazmaの融解日記

Vol.3:≋師走≋ 今年の振り返り- WAIFUの凄さ~次回開催するパーティについて˖ˎˊ˗ - Columns

12月のジャズ- Jazz in December 2025 - Columns

2025年のFINALBY( ) - Columns

11月のジャズ- Jazz in November 2025 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第二回目 - Columns

Oneohtrix Point Never 『Tranquilizer』- 3回レヴュー 第一回目 - Columns

なぜレディオヘッドはこんなにも音楽偏執狂を惹きつけるのか- Radiohead, Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009 - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

10月28日 川上哲治(プロ野球選手) - Columns

10月のジャズ- Jazz in October 2025 - heykazmaの融解日記

Vol.1:はろはろheyhey!happy halloween~~ッッッ ₊˚🎃♱‧₊˚. - Columns

Wang One- 中国ネット・シーンが生んだエレクトロニック・デュオ - Columns

Terry Riley- サイケ、即興、純正律——テリー・ライリー事始め - Columns

英フリー・インプロヴィゼーションの巨匠、その音との向き合い方- ──エディ・プレヴォ来日公演レポート&インタヴュー - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

9月30日 レツゴー正司(レツゴー三匹) - Columns

9月のジャズ- Jazz in September 2025 - 日本のジャズを彩った音楽家たち

第二回:服部良一はジョージ・ガーシュウィンを目指す!? - テリー・ジョンスンのヘタうまダイアリー 命日日記

8月28日 岸部四郎 - Columns

8月のジャズ- Jazz in August 2025

DOMMUNE

DOMMUNE