MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > 変遷する阿部薫のサウンド像について- ──録音受容史の素描

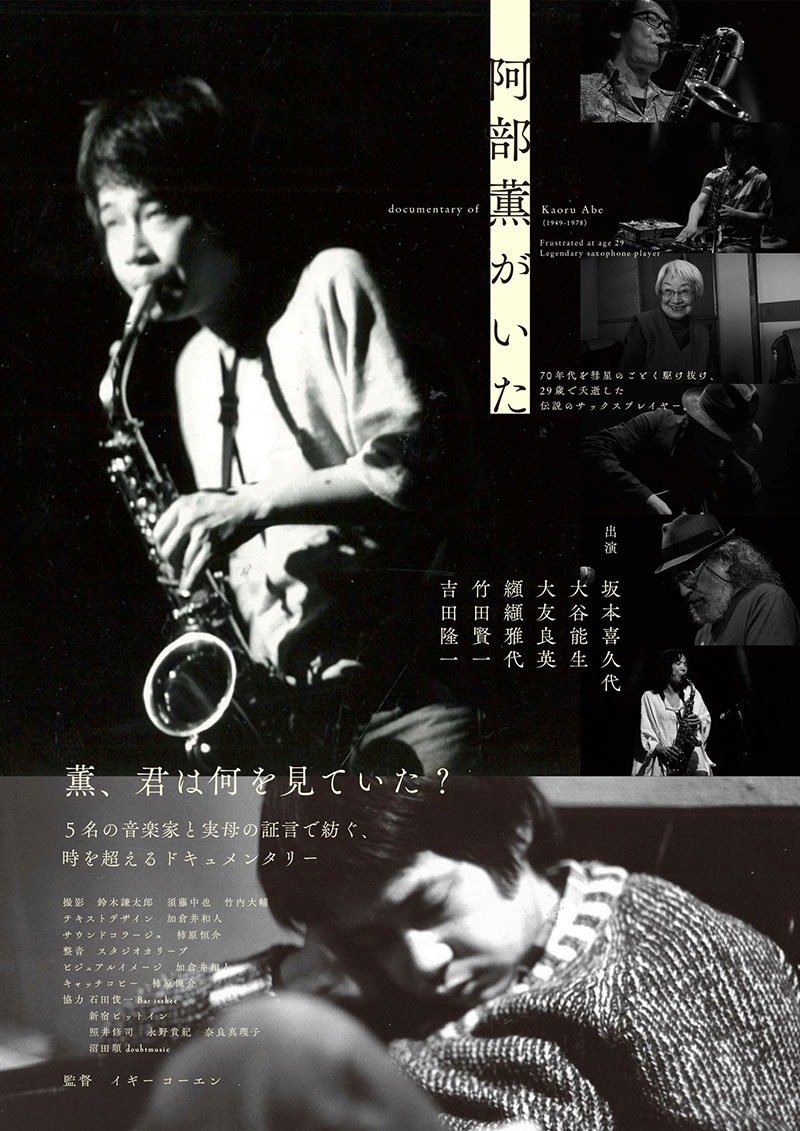

3月3日にLOFT 9 Shibuyaで伊基公袁(イギー・コーエン)監督のドキュメンタリー映画『阿部薫がいた documentary of Kaoru Abe』がプレミア上映された。30分に満たない短編映画であり、阿部薫本人の映像は登場しないものの、さまざまな立場の人物による証言から稀代のサックス奏者を新鮮な視点で照らし出す、きわめて現代的な作品に仕上がっていた。

阿部薫の実家には遺影が飾られている。

映画『阿部薫がいた documentary of Kaoru Abe』より。

映画は軋るようなサックス・サウンドを彷彿させる走行音が鳴り響くなか、列車に揺られて阿部薫の墓所へと向かうシーンから幕を開ける。カメラはその後、神奈川県川崎市にある実家を訪ね、住宅の一室で実の母・坂本喜久代が息子との思い出を振り返るシーンを映し出していく。いまやオリジナル盤が70万円もの高額で売買されているというレコード『解体的交換』の元になった同名コンサートに親戚一同で足を運んだ話。あるいはライヴのフライヤーやチケットなどが几帳面にファイリングされている様子など、ここで浮かび上がってくるのはことあるごとに神聖視されてきた伝説のミュージシャンではなく、ごく普通に親の愛情を受けて育った一人の人間の姿だ。一方、映画の節々には2015年に新宿ピットインで開催された阿部薫トリビュート・イベントの記録映像が挿入されており、大谷能生、大友良英、纐纈雅代、竹田賢一、吉田隆一らさまざまな世代の5名のミュージシャンによるトークとライヴがモノクロームの映像でテンポよく流される。阿部薫とは同時代を生きた存在であり、あるいは多大なる影響をもたらした先達であり、あるいは音楽的な分析対象でもあるといったふうに、それぞれの立場によって異なる人物像が形成されていく。映画の終盤では阿部薫のサックスの音源が繰り返しループされたあと、サンプリング・コラージュの様相を呈しつつ、突如として小さな子供が玩具のサックスを吹きながら遊ぶシーンへと移り変わって幕を閉じる。映画内で吉田隆一は阿部薫について「自分のやりたいことに特化して、そのための技術を身につけた人」と評していたが、ジャズをはじめとした既存の音楽語法を習得することだけが「技術」ではないことを考えれば、たしかに阿部薫は、彼にしか出すことができない音のために完璧な表現手段を身につけた、きわめて技巧的なミュージシャンだったと言える。だが同時にそのサウンドは、あたかも列車が軋む走行音=環境音や、子供が無邪気に遊びながら玩具のサックスを吹く音と、ほとんど等しい美しさを湛えているようにも聴こえはしないだろうか。あるがままの響きと原初的な音の歓びが、研ぎ澄まされた技術の果てにある極北のサウンドと重なり合うこと。

千歳飴を手に持つ幼少期の阿部薫のポートレート。

映画『阿部薫がいた documentary of Kaoru Abe』より。

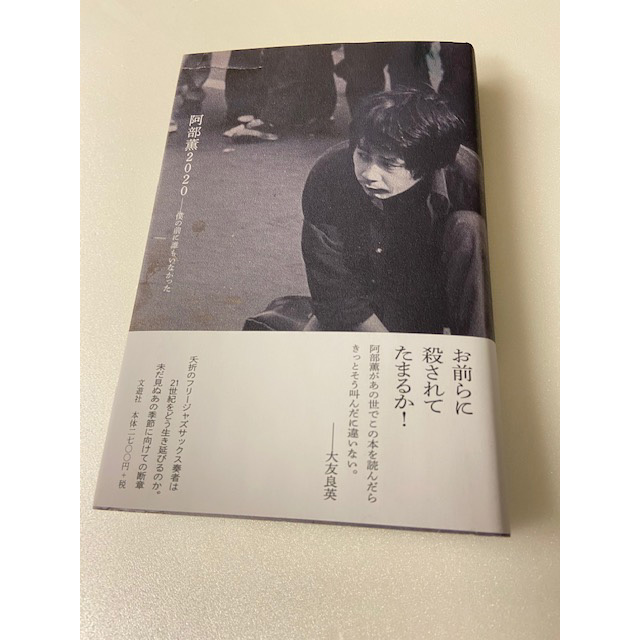

LOFT 9 Shibuyaでは、上映前に竹田賢一と吉田隆一が短いトークをおこない、上映終了後にはライターの大坪ケムタを司会に吉田隆一、柳樂光隆、沼田順、伊基公袁らによるトーク・セッションがおこなわれた。興味深いのは、阿部薫の音楽がマーク・ターナーやジョシュア・レッドマンら現代ジャズのサックス奏者によるミニマルで抑制された音色と比べられるかと思えば、ジャンルとしてのノイズ・ミュージックを聴く耳で体験する快楽が引き合いに出され、あるいはクラシック音楽のサックス奏者であるマルセル・ミュールとの類似が指摘されるなど、ジャンルを異にするさまざまなミュージシャンが議論の俎上に載せられたことだった。1970年代に活躍した阿部薫は、いまや日本のフリー・ジャズのコンテクストのみならず、多種多様な音楽を横に並べて聴きどころを探ることができるのだ。とりわけ昨年は、論集『阿部薫2020 僕の前に誰もいなかった』が文遊社から刊行されたほか、未発表音源『STATION '70』、『LIVE AT JAZZBED』、『19770916@AYLER. SAPPORO』が立て続けにリリースされるなど、阿部薫はここにきてあらためて注目を集めることになったミュージシャンの一人でもある。パンデミックによって音楽状況が激変したニーゼロ年代に、彼の音は、あるいはその生き方は、どのように捉え直すことができるのだろうか。そのことを考えるためにも、このタイミングで彼の音楽を振り返っておくことは有意義だろう。以下のテキストは、阿部薫が音楽活動を始めてから没後半世紀が経過した現在に至るまでにリリースされてきたほぼすべてのアルバムを、発表された順に辿り直すことによって、時代ごとにどのようなサウンド像が形成されてきたのかを素描する試みである。あくまでも素描であり、証言や資料を交えたより一層精緻な検証と考察が必要であることは論を俟たないが、少なくとも、時代ごとに異なるコンテクストで魅力を放ってきたその音/音楽に潜在する可能性は、いまだ汲み尽くされることなく未来へと開かれていると言うことはできるだろう。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE