東京は渋谷区、幡ヶ谷にあるアンダーグラウンド実験スペースForestlimit。質の高い音響システムを用いた音楽イベントだけではなく、ライヴ・ペインティングから古着店の移動販売に至るまで、東京のあらゆる文化の交差点兼発信地として重要な役割を果たしている場所だ。

今年で6周年を迎えるForestlimitが、海外より豪華なアーティストを招きアニヴァーサリー・パーティを数日に渡って開催する。ピンチが主宰する、〈Tectonic〉から昨年に発表したアルバムが好調の、今回初来日を果たすマンチェスターの若手最重要プレイヤー、Acre(エイカー)。前回の来日公演が記憶に新しい、〈PAN〉のなかでもよりレフトフィールドに属するロンドンのHelm(ヘルム)。どちらも昨今のシーンにおいて無視することはできない存在だ。

もちろん、東京のローカル・シーンで活躍する1-Drink、CARRE、DJ Soybeans、S-Leeらもプレイ。東京の地下が世界と繋がる瞬間を見届けよう。今週の28日木曜日には、AcreとHelmはForestlimitクルーらと共にDommuneにも出演する予定。

■ACRE (Codes / Tectonic from Manchester)

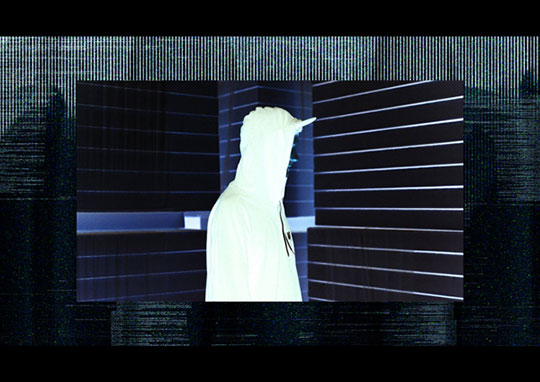

イングランド北部最大の都市、マンチェスターを拠点に活動するプロデューサー。ピンチ主宰の〈Tectonic〉や〈PAN〉のサブレーベル〈Code〉からのリリースや、マンチェスターを拠点の集団、Project13の創設メンバーとして活動。プロフィール写真のほとんどで顔を隠し、ネットには情報がほとんど上がっていなかったため、謎のプロデューサーとして知られていた。グライム、ジャングル、テクノを横断しつつも、そのどれにも固着しないサウンドは、UKアンダーグラウンドの多面性を反映していると言えるだろう。2015年に〈Tectonic〉よりリリースされたファースト・アルバム『Better Strangers』からは、彼が目指す漆黒の未来音響世界が垣間見られる。最近では、Project13のクルーとはじめたイングランドの人気ネットラジオ番組、NTSでのレギュラー番組が話題を呼んでいる。

■HELM (PAN / Alter from London)

ロンドンを拠点とする電子音楽作家ルーク・ヤンガーによるソロ・プロジェクト。ハードコア・バンド等様々な経歴を経て、2008年にソロ・デビュー以来、フィールド・レコーディング、エレクトロアコースティック、エレクトロニクスを織り交ぜたサンプリングを主体の多種多様なアンビエント/ドローン作品を〈PAN〉を軸に音響/インディ・レーベルから発表。2010年に立ち上げた自身のレーベル〈Alter〉ではHieroglyphic Being、Bass Clef、Basic House、Lumisokeaといったインダストリアル〜ポスト・パンク〜クラブ/ダンス・ミュージックにまで連なった実験的な作品を次々とリリース。ここ数年はよりノイジーでメタリックなインダストリアルな趣へと傾倒し、〈PAN〉からの6枚目となる最新作『Olympic Mess』(2015)ではオリンピックで解体されていく都市部の情景を映し出すような、退廃的な閉塞感と開放感が共存したリズミックなループ・ベースのアンビエント/ドローン作品を発表。昨年にはデンマークのポスト・パンク/ハードコア・バンドIceageのツアーとの帯同を果たし、アートや実験電子音楽シーンの枠を超えインディともクロスオーバーしながらを着実に注目を集めている。

【Acre Japan Tour】

■東京公演

Isn't it? x Forest Limit 6th Anniversary

日時:4月30日 土曜日 23:00-Open/Start

会場:幡ヶ谷Forest Limit

料金:Door 1500yen +1Drink

出演 :

Acre (Codes,Tectonic) from Manchester

1-Drink

THE KLO

TUM(VOID)

S-Lee(Riddim Noir)

DJ Soybeans

info: https://forestlimit.com/fl/?page_id=11019

■大阪公演

-merde-

日時:4.29 FRI Open/Start

会場:Socorefactory 19:00

料金:Door 2500yen

出演:

Acre(Tectonic/PAN×Codes/Project13)

ALUCA(FACTORY)

satinko(Cm3)

YOUNG ANIMAL(merde)

ECIV_TAKIZUMI(merde)

info: https://socorefactory.com

【Helm Japan Tour】

■東京公演

Forest Limit 6th Anniversary

日時:4月29日金曜日 OPEN / START : 18:00

料金:DOOR Only : ¥2,500 + 1D

出演 :

HELM [PAN / from London]

CARRE

CVN

7e

Dirty Dirt

more info : https://forestlimit.com/fl/?page_id=11019

■新潟公演

experimental room #22

日時:4.30 sat OPEN 17:00 / START 17:30

会場:砂丘館 (Sakyu-Kan)

料金:ADV ¥3,000 | DOOR ¥3,500 Ouside Niigata ¥2,500 | FREE Under 18

出演:

HELM [PAN from London]

食品まつり a.k.a foodman

PAL

JACOB

チケット・メール予約 : info@experimentalrooms.com

※件名を「4/30チケット予約」としてお名前とご希望の枚数をご連絡下さい。

more info : https://www.experimentalrooms.com/events/22.html

■大阪公演

BFF #002 HELM Japan Showcase

日時:5.2 mon OPEN : 19:00 START : 19:30

会場:Conpass Osaka

料金:ADV ¥2,800 DOOR¥3,000 Falus Sticker¥2,500

出演 :

HELM [PAN / Alter from London]

bonanzas

行松陽介

Falus

more info : https://birdfriendfalus.tumblr.com/

ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。

ダブステップ・シーンから火が点いた2562ことア・メイド・アップ・サウンドは近年、そのイメージから離れていくように、尖った実験性を持ってダンスフロアに面白い提案を投げかけている。レフトフィールド・サウンド筆頭レーベル〈スード〉から発表したこのコラボレーションもそのひとつ。 ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。

ドント・ディージェイという名前からもレフトフィールドぶりが伝わって来る彼は、デビューから一貫してポリリズムによるミニマルな陶酔性を探求している。中でも特にこの”ガムラン”は出色の仕上がり。 何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。

何度も制作を共にしているポーン・ソード・タバコ(PST)とSVNのふたり。簡素な4つ打ちリズムの中に潜むロウなテクスチャーとじんわりと滲み出てくるトロピカルなムードによる反復の快楽がたまらない。 00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。

00年代を代表するアンセム“レイ”を生んだアムの一員、フランク・ヴィーデマンの初ソロ作品に収録されているトラック。電子音による特異なセッション空間とグルーヴを実現している。 ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。

ドント・ディージェイ、そして彼が参加するプロジェクトであるザ・ドリアン・ブラザーズ、ひび割れたトロピカルサウンドが特徴的なハーモニウス・セロニウスの楽曲をコンパイル。その共通項にあるのはやはりポリリズム。

デトロイトやシカゴ周辺のビートダウンを彷彿とさせるラストホームを、マイロの別名義であるDJネイチャーがリミックス。マイロというとマッシブアタックの前身ワイルドバンチのメンバーとして語られることが多いが、約20年ぶりに再始動したDJネイチャーの原体験になっているのは、1989年にニューヨークへ引っ越したときに味わった黎明期のハウスミュージックだ。タイプサンはブリストルの主要ハウスパーティーであるフォーリング・アップのメンバー。

デトロイトやシカゴ周辺のビートダウンを彷彿とさせるラストホームを、マイロの別名義であるDJネイチャーがリミックス。マイロというとマッシブアタックの前身ワイルドバンチのメンバーとして語られることが多いが、約20年ぶりに再始動したDJネイチャーの原体験になっているのは、1989年にニューヨークへ引っ越したときに味わった黎明期のハウスミュージックだ。タイプサンはブリストルの主要ハウスパーティーであるフォーリング・アップのメンバー。 同じくフォーリング・アップのメンバーであるジェイ・L のデビュー作。自身のDJセットで多用するガラージ、そして、普段から聞き親しんでいるソウルやファンクの要素をミックスしたUK産ディープハウスの傑作ルッキング・アップ・パート1を収録。〈brstl〉は、ブリストルのレコード店アイドルハンズのクリス・ファレルとシャンティ・セレステ、そして、〈イマース・レコーズ〉のキッドカットがブリストル産ハウスを紹介するために始動したレーベルだ(現在はファレルとセレステのふたりで運営されている)。

同じくフォーリング・アップのメンバーであるジェイ・L のデビュー作。自身のDJセットで多用するガラージ、そして、普段から聞き親しんでいるソウルやファンクの要素をミックスしたUK産ディープハウスの傑作ルッキング・アップ・パート1を収録。〈brstl〉は、ブリストルのレコード店アイドルハンズのクリス・ファレルとシャンティ・セレステ、そして、〈イマース・レコーズ〉のキッドカットがブリストル産ハウスを紹介するために始動したレーベルだ(現在はファレルとセレステのふたりで運営されている)。 再びタイプサン。数年前にロンドンからブリストルに拠点を移したセムテックが手掛けるレーベル〈ドント・ビー・アフレイド〉の2016年第一弾リリースでは、バンドマンでもあるタイプサンらしいセッション感溢れるアレンジが映える。別作品だが、彼がドラムを担当した珠玉のナンバー、ザ・ピーエルも必聴。

再びタイプサン。数年前にロンドンからブリストルに拠点を移したセムテックが手掛けるレーベル〈ドント・ビー・アフレイド〉の2016年第一弾リリースでは、バンドマンでもあるタイプサンらしいセッション感溢れるアレンジが映える。別作品だが、彼がドラムを担当した珠玉のナンバー、ザ・ピーエルも必聴。

シンプルなビートに自身の歌声を乗せた陶酔感と浮遊感が漂うトラック。ミックスしやすいように考慮されたスネアの挿入タイミングや展開には、DJとしてパーティをこよなく愛する彼女らしさが表れている。レコード店でもある〈アイドルハンズ〉はこうしたハウスだけでなく、ひとつのスタイルに限定しないディープで面白い音楽を提案し続けている。

シンプルなビートに自身の歌声を乗せた陶酔感と浮遊感が漂うトラック。ミックスしやすいように考慮されたスネアの挿入タイミングや展開には、DJとしてパーティをこよなく愛する彼女らしさが表れている。レコード店でもある〈アイドルハンズ〉はこうしたハウスだけでなく、ひとつのスタイルに限定しないディープで面白い音楽を提案し続けている。

ブリストルでもっともDIYなレーベル〈ホットライン〉は決してハウスレーベルではないが、オクトーバーとのコラボレーションで知られるボライのこのトラックにはジャッキンなシカゴ・ハウスに通ずる音楽観があり、フィルインとして挿入されるブレイクビーツはかつてのフリー・レイヴを彷彿とさせる。

ブリストルでもっともDIYなレーベル〈ホットライン〉は決してハウスレーベルではないが、オクトーバーとのコラボレーションで知られるボライのこのトラックにはジャッキンなシカゴ・ハウスに通ずる音楽観があり、フィルインとして挿入されるブレイクビーツはかつてのフリー・レイヴを彷彿とさせる。