MOST READ

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

- valknee - Ordinary | バルニー

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 『成功したオタク』 -

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Solange - A Seat At The Table

- レア盤落札・情報

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

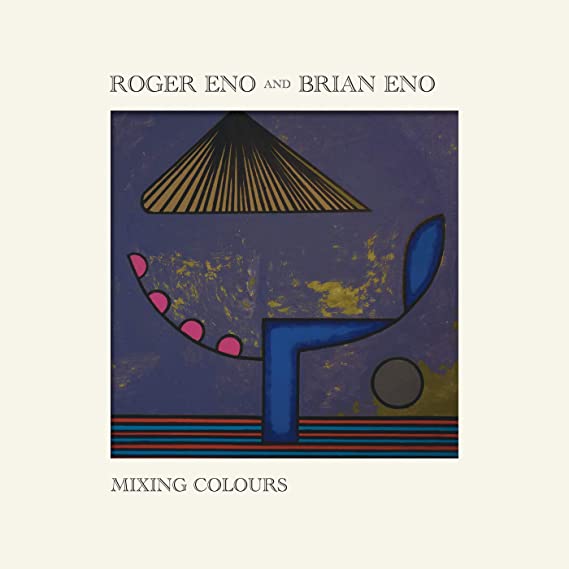

Home > Reviews > Album Reviews > Roger Eno & Brian Eno- Mixing Colours

これは意表を突かれた。クラシックの殿堂〈ドイツ・グラムフォン〉からイーノ・ブラザーズによるコラボレイト・アルバム。兄は言わずと知れたアンビエント・ミュージックの提唱者で現実派。弟は兄が敷いた路線にのりながらも、どちらかといえばニュー・エイジに傾いた資質を持ち、ララージやビル・ニルソンと共にチャンネル・ライト・ヴェッセル(Channel Light Vessel)としても活動していた夢想派タイプである(オリエンタル調のCLVはヴォーカルにドリーム・アカデミーのケイト・ジョンを加えていた)。しかも2010年代のアンビエント・ミュージックは大雑把にいってインターネット・カルチャーを背景にシェアを伸ばしたヴェイパーウェイヴ〜ニュー・エイジの流れと、ブライアン・イーノがバックボーンとするミュジーク・コンクレート〜モダン・クラシカルの刷新へとシーンは二極化し、いずれもテンションを衰えさせることなく拮抗関係を持続した上で、兄と弟は手を組んだことになる(2017年に〈パン〉からリリースされたコンピレイション『Mono No Aware』もニュー・エイジとミュジーク・コンクレートの共存や融合を模索する試みだった。2010年代のアンビエントにはさらにシューゲイザー〜ドリーム・ポップも重要なファクターをなしているものの、複雑になるのでここでは省略)。

ブライアン・イーノとロジャー・イーノが共同作業に従事するのは、これが初めてではなく、1983年にリリースされた『Apollo』はすでにブライアン・イーノ・ウイズ・ダニエル・ラノワ・アンド・ロジャー・イーノという共作名義となっていたし、その後も『Thursday Afternoon』 (85)から2000年代初頭の諸作まで2人は途切れることなく様々なかたちで共作を続けている。80年代であればブライアン・イーノの作品にロジャー・イーノが参加し、2000年前後ではこれが逆の立場になっているという違いがあるくらいだろうか。 『Mixing Colours』は2005年から取り掛かった作品だそうで、どの辺りで集中的に作業を進めたかはわからないけれど、2015年には久々にブライアン・イーノ名義の『My Squelchy』にロジャー・イーノがイディオフォンという打楽器でOMD風の穏やかなシンセ–ポップSome Words”に参加している(ちなみに『Apollo 』は昨年、新たに11曲を追加した「Extended Edition」がリリースされている──デヴィッド・リンチ監督『デューン』に提供された“Prophecy Theme”は未収録)。

『Mixing Colours』は名義が「ロジャー・イーノ&ブライアン・イーノ」という順番になっている通り、前半はとくにロジャー・イーノの文脈を柱としている。「ロジャー・イーノの文脈」とはピアノ主体のニュー・エイジであり、ブライアン・イーノが「あの手の音楽を聴くと、誰かを殴りたい気分にさせられる」と批判するスタイルで(本誌19号のインタビュー参照)、実をいうと僕もチャンネル・ライト・ヴェッセル以降、ロジャー・イーノのソロ作はキツいと感じ、2010年代以降の作品はさきほど、このレビューを書くためにまとめて聴いたばかり。そして、誰かを殴りたいとまでは思わなかったものの、卑弥呼のマグマエネルギーが吹き出しかけ……いや。ロジャー・イーノは2010年代後半になるとジ・オーブのメンバーに加わり、『COW / Chill Out, World!』(いつもの感じ)、『No Sounds Are Out Of Bounds』(これは傑作だと思う)、『Abolition Of The Royal Familia』(これは前作の出がらしだと思う)でピアノやトランペットを演奏し、現在はすでに脱退している。音楽的なスタイルは懐古的ながらもジ・オーブとして充実の演奏を聴かせた時期だったこともあり、ロジャー・イーノへのフィードバックもそれなりに期待させるものがあったかかわらず、ここ数年の彼のソロ・アルバムは代わり映えしないどころか、あまりにスノッブなそれに終始し、悪くすれば「太田胃散、いいクスリです」のCM音楽と同じに聞こえてしまう(あれはショパンか)。しかし、ブライアン・イーノはさすが、である。『Mixing Colours』は「ロジャー・イーノの文脈」を無視することなく、それらの発展形をなし、必要なだけの抑制がブライアン・イーノによって持ち込まれている。オープニングからギリギリでイージー・リスニングと近接し、同じ音階でも楽器の種類を変えたり、ロジャー・イーノに特有のチープなコード感を活かしたまま『Music For Airports』(78)で試した音の奥行きやグラディエーションをつくり出すなどしてニュー・エイジにありがちなクリシェを避けていく。メロ・ドラマ調の“Celeste(空色)”やシューベルトにインスパイアされたというわりにやはりショパンのパロディに聞こえてしまう“Quicksilver(銀鼠色)”がこうして音響的に洗練されたモードへと移植されていく。イーノの言葉に即していえばニュー・エイジに欠けている「闇」を埋め込んだということになるのだろうか(同インタビュー)。また、”Obsidian(シャープな緑)”や“Desert Sand(ベージュ色)”と、曲名はすべて色の種類で統一され、いかにもニュー・エイジが好みそうなネーミングであると同時に(Colour=)人種を混合させるという含みも持たせたのかもしれない(ないかもしれない)。国内盤にはオリジナルの17曲目と18曲目の間に『Apollo』を思わせる“Puter(青灰色)”が追加され、レアな色ばかり全19色が取り揃えられた。

「ロジャー・イーノの文脈」では以上のような聞こえ方でいいのかもしれないけれど、『The Ship』(16)や『Reflection』(17)と続いてきた「ブライアン・イーノの文脈」に『Mixing Colours』を続けてみると、さかなクンでなくてもぎょっとする。ポップ・ミュージックの作法に則るか、さもなければ作曲のシステムそのものを考案することがブライアン・イーノのアイデンティティだと思っていれば、それはなおさらである。ブライアン・イーノに過大な期待を寄せるのではなく、ここでの彼はトリートメントに徹しているようだし、『Mixing Colours』では音響アレンジャーとしての手腕を聴くに止めるのが正解だろうと思う。エンディングに近づくにつれ、ピアノの音が残っていないほど変形され、そのことによってピアノがピアノ以上の存在感を醸し出すのは『Music For Airports』と同じく。とくにそのことは“Deep Saffron(サフラン色)”や“Cerulean Blue(セルリアン・ブルー)”に顕著で、もしかすると、このあたりはブライアン・イーノのソロ作なのかもしれない(?)。それこそ前半から続く下世話なメロディに慣れた耳が一気に浄化される思いがあり、ブライアン・イーノが主張してきた「無意識にプロセスを感じさせる」構成となっている。そして、最後の最後に納得の着地も用意されている。

〈ドイツ・グラムフォン〉も最近ではエルヴィス・コステロのオーケストラ作品やスティングの中世音楽までリリースしていて、そういった意味ではこれだけニュー・エイジ趣味が突出していても驚きはないし、レデリウスやマックス・リヒターもカタログに加えてきたことを思うとブライアン・イーノを逃す手はないという判断なのだろう。そして、ニュー・エイジとミュジーク・コンクレートが混ざり合うヴィジョンを示したことは『Mono No Aware』やフェリシア・アトキンソン&ジェフリー・キャントゥ=レデスマ『Limpid As The Solitudes』(18)以降のアンビエント・ミュージックにどんな影響を与えるのだろうか。

三田格

Next >> interview with Brian Eno

三田格

ALBUM REVIEWS

- valknee - Ordinary

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

DOMMUNE

DOMMUNE