MOST READ

- Cornelius ──コーネリアスがアンビエント・アルバムをリリース、活動30周年記念ライヴも

- Columns ♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス

- valknee - Ordinary | バルニー

- Tomeka Reid Quartet Japan Tour ──シカゴとNYの前衛ジャズ・シーンで活動してきたトミーカ・リードが、メアリー・ハルヴォーソンらと来日

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- KARAN! & TToten ──最新のブラジリアン・ダンス・サウンドを世界に届ける音楽家たちによる、初のジャパン・ツアーが開催、全公演をバイレファンキかけ子がサポート

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- 酒井隆史(責任編集) - グレーバー+ウェングロウ『万物の黎明』を読む──人類史と文明の新たなヴィジョン

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- 『成功したオタク』 -

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- まだ名前のない、日本のポスト・クラウド・ラップの現在地 -

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Solange - A Seat At The Table

- レア盤落札・情報

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

Home > Reviews > Film Reviews > この世界の片隅に

昨日の世界と普通

『この世界の片隅に』は、広島を、原爆を描かないがためにつくりあげられた物語だった。

原作者であるこうの史代はその理由を以下のように述べている。「戦争を描くには、空襲や食糧難などで、いつ自分が死ぬかわからないヒヤヒヤした状態、死と隣り合わせの日常を体感できるような街じゃないといけないので、戦災があった街であれば、広島以外のどこでもいいと思って、いろいろ構想を練っていたんですけれど、あるとき、呉にしたらいいんじゃないのかなと」(福間良明ら編『複数の「ヒロシマ」』2012年)。

私たちがこの映画と対峙するとき、日づけが更新されるたびに「8月6日」へと進んでいくことを否応なく意識してしまう。しかし、作品内の登場人物たちはそのことを「知らない」。そしてその日はあっけなく訪れる。あまりに「普通」に続く日常の中、確かに「死と隣り合わせ」の瞬間に度々遭遇するが、この作品自体のハイライトが「8月6日」に置かれていないのは明白である。こうのが原作で描いたように、「きのこ雲」はまるで積乱雲、「かなとこ雲」のように表現されている。

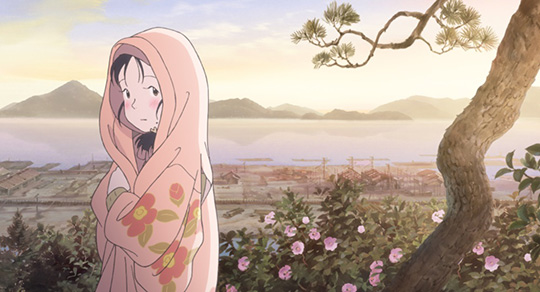

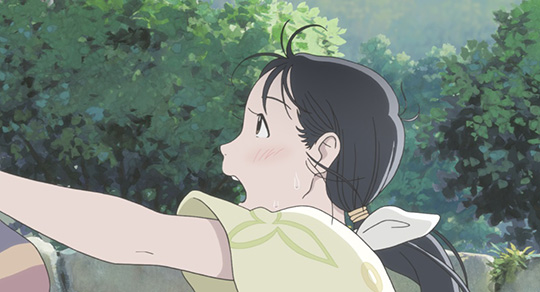

映画『この世界の片隅に』は絵画を趣味にもつ「普通」の主人公、浦野(北条)すずを中心に、戦時下の市井の暮らしを描いた作品である。戦中戦後の呉の姿を映し出す本作は、声高な「反戦」を唱えるものではなく、むしろ人々の日常描写に重点が置かれる。当初63の公開館数からスタートしながら快進撃を続け、2017年の1月には観客動員は75万人を突破した。

私は広島駅から呉線に乗りつぎ、呉の街でこの映画を見た。

呉駅から徒歩15分程度、呉で唯一の映画館であるポポロシアターは、ありし日の吉祥寺バウスシアターに似た雰囲気を持っていた。この映画館は古いショッピングセンターの最上階に位置し、この日も10時の開店と同時に多くの人々が詰めかけ、捥り(もぎり)を待つ列は階段の方まで続いた。その時は10時20分の回のみだった『この世界の片隅に』は、ほぼ満員に近い入りで、「シアター 1」の中では朝食代わりだろうホットドッグとポップコーンの香りが充満していた。

終演後、呉の街を散策した。登り切ると海に開けるあの坂を往復し、境川のうえに幾重にもつらなる橋を何度も歩いていたら疲れてしまって、駅近くの喫茶店で珈琲を注文して、しばらく帰りの電車を待つことにした。するとマスターに話しかけられた。

「お客さん、どこから来たん?」

「いまは東京なんですけど、18のときまでは広島でした」

「そうなん、ええねぇ、ここらへんももう若い人はみな、出てくばっかりじゃけぇ」

すずは、19歳になる直前に、路面電車と国鉄を乗り継ぎ、江波からここ呉へ嫁いできた。しばらくののち、初恋の人らしき水原晢が重巡洋艦「青葉」より「入湯上陸」し、すずの嫁ぎ先である北条家を訪れたとき、晢から次のような言葉を残される。

「普通じゃのう、おまえはほんまに普通じゃ」

「この世界でずっと、おまえは普通で、まともでおってくれ」

「笑うてわしを思い出してくれ、それができんなら忘れてくれ」

晢は貧乏な家で育ち、兄が溺死してしまったがゆえに「普通」に海軍兵学校へ志願した。

しかし、全て当たり前な選択を重ねた上でいま、「普通」とはかけ離れた状況にいる。飯を炊き、風呂を沸かす「普通」のすずに、晢が思いを託していることを観客は容易に理解する。

この映画全編を通して、すずの日常と思いを象る「普通」が徹底される。それは、こうの史代による漫画原作を映画化するにあたってより強調された点であり、追加されたふたつのセリフからも明らかである。

ひとつめは、すずと夫の北条周作が、畑のある丘から戦艦「大和」を見下ろすシーン。すずは「大和」を見るや否や興奮気味に、つぎの言葉を発する(直後に坂から落下する)。

「2700人も! あんなところでそんなに毎日ごはんつくっとるん? 洗濯も……」

原作にこのセリフはない。周作に「東洋一の軍港で生まれた世界一の軍艦」と評される「大和」にすずは、確かに驚きの表情を見せるが、なぜその見栄え、大きさなどに圧倒されたのかについて理由は明示されない。映画では先のセリフ、すなわち普通の暮らしが、「東洋一の軍港で生まれた世界一の軍艦」にまで引き延ばされていることを、すずの共感によって示している。

ふたつめは、米軍機の撒いた「伝単」(宣伝ビラ)を、すずが揉んで落とし紙にしようとする場面である。すずの夫である周作は、「伝単」をとっておくとまた憲兵さんに怒られるのではないかとすずに問いかける。すずは、

「なんでも使うて暮らしつづけるんが、うちらのたたかいですけん」

と返す。印象に残るシーンだが、実はこのセリフも映画化にあたって追加されている。原作では「無駄がない」という言葉が当てられているだけだが、映画では「たたかい」であるとすずに明言させる。戦時下における暮らしこそがすずにとっての「たたかい」であり、それはこのシーンに連なる、女性たちのみで8月15日の「玉音放送」を聞く場面(「そんなん覚悟の上じゃないんかね」「最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね」「いまここへ五人もおるのに」「まだ左手も両足も残っとるのに」)への布石となっている。

そもそも『この世界の片隅に』というタイトルは、1965年に山代巴の編んだ『この世界の片隅で』(岩波書店)にちなんでいる。原作者であるこうのの別作品、『夕凪の街 桜の国』は、大田洋子の二編の小説(『桜の国』(1940年)『夕凪の街と人と』(1955年))にその名を重ねていた。漫画『夕凪の街 桜の国』と大田によるそれは、同じ広島市中心部に戦後30年ほどにわたり存在したバラック住居群、相生通りを主題にしているものの、まったく別個のものとして描かれている。

『この世界の片隅で』は文沢隆一による「相生通り」をはじめに、編著者の言葉を借りれば戦後広島に生きる「棄民政策の作り出した花」のひとつひとつを描き出すルポルタージュ集である。けれども、こうのの『この世界の片隅に』はこの著作とも内容上のつながりを持っていない。広島に残る被差別部落を生きる人々の「片隅」での「闘い」、様々な被爆者のあいだで培われてきた「闘い」の芽をもって、山代巴はこの本を「この世界の片隅で」と名づけた。ここに「普通」という補助線を引けば、時代設定はもちろんのこと、その主体、「闘い/たたかい」の性質、そもそもの「普通」への距離のいずれの点においても、両作品を同じ位相に位置付けるのは不可能に近い。

しかし「普通」それ自体が定義しがたいように、日々の「闘い/たたかい」にそれぞれ優劣をつけることもまた困難である。すずが暮らしたその日々が、単なる平穏な日常でないことは自明だ。それでもすずが、「普通」であることを「たたかおう」としたという(あくまでも「虚構」の世界の中の)事実は、確固たるものとして存在する。

すずの青春期にほぼあてはまる「戦争」の時間が、単なる加害/被害の二項対立で整理できるものではない、ということについては広く議論がなされてきた。もちろんそれは、実際に戦地へ出向く男性、(周作の言葉を借りれば)「男のいない家」を守る女性のどちらかが加害者であり、もしくは被害者である、という話でもない。思想史家の藤原辰史による数々の仕事が明らかにしてきたように、意図の有無を問わず、加害者性と被害者性は、市井の暮らしの「普通」から侵入をはかる。加害と被害はともに、決して単数では存在しえない。

無数の空襲が、日本のみで行われてきたものではないこと。すずが感じたように「よそもの」として扱われた人々が、他に多勢存在していることを、私たちは知っている。だからと言って、すずがそれでも求めた「普通」を論駁しうる言葉を私は知らない。記憶は無数にうかび、ひとつの記憶がその全てを包括することなど不可能である。一面的な正しさ、もしくはただひとつのみの歴史は、容易に「暴力」へと変貌する(曇天の中を浮かぶ米軍機に向け、すずがつぶやいた言葉を引けば、「そんとな暴力に屈するもんかいね」)。繰り返すがそれが虚構であることは承知のうえで、すずの「普通」に捧げた記憶が存在しうることを、否定はできないのだ。

その一方で、確かにこの作品自体とそれを取り巻く言葉に危うさが感じられなくもない。ひとつにそれは、アーカイブ調査へのやや過度に見える信頼である。緻密な時代考証と街の風景、軍艦の描きこみや機銃掃射の「リアル」な音への恐怖感など、細部にわたる描写のきめ細やかさは確かにこの映画の魅力だ。この点に関し、監督の片渕須直は『ユリイカ』(2016年11月号)のインタビューで、ある意味で「無垢」な印象を吐露している。少々長いが以下にて引用する。

「ただ同時に『この世界の片隅に』の巻末に参考文献がありますけど、いろんなアーカイブや資料も参照されていますよね。それが大事だと思っているんです。やっぱり僕らは直接戦争を体験していないから[……]もちろん『戦争中って本当はこうだったんだよ』という体験者のオーラル・ヒストリーも大事なんですけど、それは結局そのひとのイメージや記憶の世界ですよね。そうじゃなくてもっと客観的にその時代をとらえ直すには、たとえばその当時に撮られた写真であるとか、当時その日に書かれた日記であるとかが重要になってきます。[……]日記には戦後にいろんな知識が入ってきて記憶が改まってしまう前の言葉が綴られている。それから当時出ていた雑誌の記事とか新聞とか公文書とか、そういうものから七◯年ちょっと前の世界というのを読み取って構成できるようになりたいと思ったんです。このやり方は戦時中を体験したひとがいなくなったとしても有効なままでしょうから[……]」

ここで抜け落ちているのは、その歴史資料を見つめる側の視点である。確かに記憶や証言はうつろいゆくものであるが、かといって資料を眺めるひとの視座がいつの時代も固定されているとは限らない。さらに資料の変化とともにそれを収蔵するアーカイブ自体も変遷するものであり、そもそも書かれたもの全てが「正しい」わけではない。原作の巻末(上巻・中巻)にこうのが記す「間違えていたら教えてください いまのうちに」という文言はだから、ひとえにその言葉通りの意味と自負の念を表すものである一方、揺らぎももつ。1作目の『仁義なき戦い』のように、人が死ぬ場面はワン・カットで捉えきれるものではないのと同じく、ただ単に歴史的に正統な人々の生も、認識しきれるものではないだろう。

細部をどれほど描き切れているかは、こうした類の映画の価値を決めうる重要な要素である。けれどもそればかりが魅力というわけでもない。とりわけ映画がフィクションの世界と観客の現実のはざまにある「第四の壁」を超えるように感じさせるのは、日常生活にちりばめられたユーモアに出くわすときだ。たとえば、すずがヤミへ買い物に行くシーンで、高騰する砂糖の価格に驚愕したすずは、以下のような感想を抱く。

「いまにお砂糖が百五十円くらいになって」

「キャラメルやなんか百円でも買えんくなって」

「靴下だって三足買うたら千円になる時代が来やせんかね」

「そんな国で生きてけるんかね」

ポポロシアターに幾度もこだました笑いの源、その観客こそが「そんな国」で「生きて」いる。だから笑える。「普通」であることにしがみつくすずの姿は、歴史のフォルダに押し込まれるものではなくて、不意にいまの「普通」に重なる瞬間を見せる。ここに多くの観客がひきこまれる。「普通」に笑えているいまこの瞬間に、それが正しいものか否か、本当にかつてそこにあったものかどうかは、後景に退いていく。

むやみに厭世気分を惹起するのではなく、無垢のまますずの姿を肯定することとも遠く離れて、『この世界の片隅に』には現代にまで通じる「普通」を問いかけるものがある。それはきっと、片手に握られたユーモアによってこそ、対峙しうるものにちがいない。

予告編

仙波希望

ALBUM REVIEWS

- valknee - Ordinary

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

DOMMUNE

DOMMUNE