MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

Home > Reviews > Album Reviews > Richard Chartier- Interior Field

リチャード・シャルティエの新作が〈ライン〉からリリースされた。2012年12月には同レーベルからソロ作品『リカレンス』を発表し、続く2013年2月に、ウィリアム・バシンスキーとのコラボレーション・アルバム『オーロラ・ルミナス』をリリースした後、一年も待たずにソロ新作である。近年のシャルティエはコラボレーション・ワークを通じて、自身の創作に大きなフィードバックを得ているのだろか(さらに2012年には、ローバート・カーゲンヴェンとの『ビルトスルー』もリリースし、新名義ピンク・カーテシィフォンのアルバムも〈ライン〉と〈ルーム40〉から発表している!)

実際、近年のシャルティエの音楽/音響は、いわゆる「ロウアーケースサウンド」ではない。ロウアーケースサウンドとは、人間の可聴領域ギリギリの周波数や極めて小さな「ほとんど聴こえない」音響を交錯させる音響ムーヴメントのこと。スティーヴ・ロデンによって提唱され、90年代から00年代初頭にかけてバーナード・ギュンダーやキム・カスコーンらによって広まっていった。シェルティエは、デジタルサウンドによって人間の可聴領域を超えた音を生成し、ロウアーケースサウンドの「完成」を決定的なものとしたアーティストである。

このムーヴメントは音の「聴こえる/聴こえない」という二項対立を無化する試みを、音楽自体によって問い直すというラディカルな試みであった。だが「ほとんど聴こえない小さな音」という手法のみがクローズ・アップされると、それは必然的にクリシェ化してしまう。技法の洗練はラディカルな試みに対して反動ともいえるし、結果として「美学的」な態度のみが要請されるようになってしまう(儚くも小さな音?)。事実、シャルティエ自身もその問題に意識的なのか、しだいに(主にコラボレーション・ワークを通じて)作風が変化してきた。

では、ロウアーケースサウンド以降、問い直すべき問題はどこにあるのか。そもそもロウアーケースなサウンドとは、単に小さい音や、その小さい音に耳を澄ますことのフェティッシュなリスニングへの誘い(通俗化されたケージ的な美学?)というよりも、20世紀末から21世紀初頭における音響による都市/社会環境論でもあったとしてみよう。

ポスト工業化/情報化社会以降、都市のノイズに情報すらもミックスされ急速に変化していく時代において、微細な音をサイエンティック/マテリアリズムから生成し再び世界の環境へと放つこと。スピーカーやヘッドフォンでの聴取を通じて、それも耳から脳への密室空間に微細な音を注入し、しかしいやおうなく侵入してくる外界の音の交錯によって世界の雑音を浮遊/無化させること。そうすることでノイズに塗れた世界の音響に、汚れていないピュアな音を見出そうとすること。とするいま、「問い直すべき問題」とは「音が小さい」という単なる手法(=思考)の反復から抜け出し、それが本来持っていた社会と音との緊張感に満ちた関係性への考察そのものへと立ち戻ることではないか。

このシャルティエの新作『インテリア・フィールド』は、そのような「環境と音への問い」が、高精度な音響=音楽作品として結実しているアルバムといえよう。先に書いたように本作品は微音量の作品ではない。そして新たに導入されるのが圧倒的なフィールド・レコーディングと、そのエディットなのである。

本アルバムには2ヴァージョンの作品が収録されている。"インテリア・フィールド(パート1)"は、2012年にワシントンで発表された「世界中で行ったフィールド・レコーディングから作り出されたマルチ・チャンネルの作品のステレオ・ヴァージョン」だという。続く"インテリア・フィールド(パート2)"は、1905年にワシントンDCに建設された「川の水を砂で濾過する装置がある施設」で録音された雨の音響を用いている(シャルティエは暴風雨時の録音を特別に許可されたのだという)。ここに展開されるのは、まるでフランシスコ・ロペスの作品のような圧倒的な環境録音であり、かつての微音響とは全く異質の音響空間だ。

"インテリア・フィールド(パート1)"においては、環境音やドローンなどのさまざまな素材が、音空間のなかで再配置されていく。それは次第にリズムのような反復を生み、音響と音楽の境界線を越境するだろう。シャルティエの見事なサウンド・エディットを聴くことができる。"インテリア・フィールド(パート2)"は、はじめは低音ドローンを基調に、いくつかの音響の持続がレイヤーされ、それが次第に、雨の音の粒を録音した環境音響へと変化する。後半はほとんど雨の音が持続するのだ。そして、この雨の音の連鎖には、ほとんど恍惚としてしまう。

わたしは、このアルバムを聴きながら不思議とアンビエント/ドローンの潮流というよりは、最近のクラブ・ミュージック経由のインダストリアル/ノイズのムーヴメントへの繋がりを感じた。70年代末期のインダストリアル・ミュージックが工業化社会への戯画と批判を内包しているとするなら、ロウアーケースサウンドがそれはポスト工業化社会の無数の雑音=ノイズへの批評としての静寂を希求した。その流れを考慮すればロウアーケース以降の環境=音楽が、インダストリアル/ノイズと円環するのは当然のことかも知れない。そういえばフランシスコ・ロペスは、エスプレンドー・ジオメトリコのアルトゥーロ・ランスとバイオメカニカを結成し、アルバムを発表したし、エスプレンドー・ジオメトリコの2013年最新作『ウルトラフーン』ではマスタリングを担当した。

もちろん、本作に激しいビートがあるわけではないが、しかしインダストリアル/ノイズ・ミュージックと共通する不可思議な「儀式性」が内包されているようにも思えたのだ。古い施設の中で録音した環境音には、過去と現在の間に発生する音を通じて、社会の廃墟を「弔う」かのような「儀式性」とでもいうべきか(アルバム名につけられた「インテリア」には「内部/内側/内面」の意もある)。

そしてアルバムの最後に不意に導入される、「音」は儀式の終わりを告げるシグナルのようだ。音響による現在への介入と回帰。現実へと戻ったわたしたちは、この音響空間の持続と生成による儀式を通じて、都市と世界の環境を問い直すようになるだろう。そう、耳の聴取体験による変化は、世界認識の拡張を生み出すのだから。

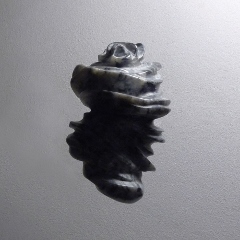

ロバート・ウォールデンのアートワークは、世界を細胞的に体験/俯瞰するようなこの作品のアトモスフィアを見事に象徴しており、アートワークと合わせてサウンドアート作品として成立しているといえる。近年、より高密度なサウンドアート作品のリリースを続ける〈ライン〉のラインナップにおいても決定的な作品である。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE