MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- 『成功したオタク』 -

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Oneohtrix Point Never with Jim O'Rourke and Eiko Ishibashi ──OPNの来日公演にジム・オルーク&石橋英子が出演

- 5lack - 情 | SLACK

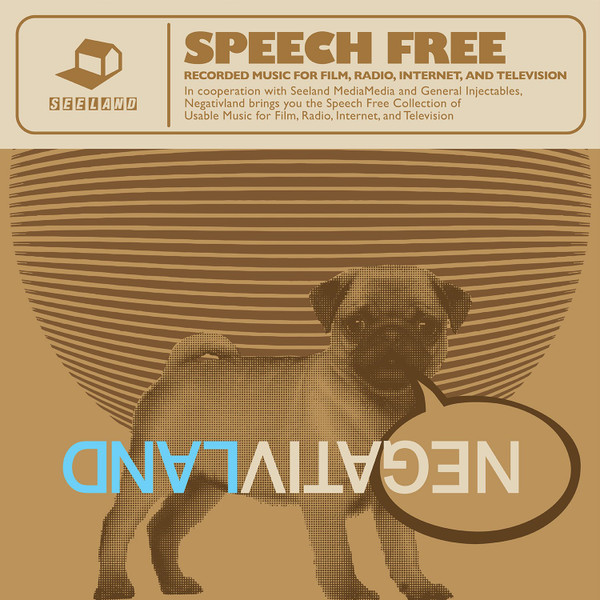

Home > Reviews > Album Reviews > Negativland - Speech Free

みなさんは音楽にうんざりすることは、ないだろうか。定額制の配信が音楽リスニングのスタンダードとなって、いつでもなんでも気になった音楽が好きなように聴ける状態にあり、だからつねに満腹で、もう食欲がないのに関わらず音楽は溢れている。で、気がついたら嘔吐寸前。サイモン・レイノルズが『レトロマニア』のなかで分析したように、音楽は時間的な制約を受ける芸術体験ではなくなり、いわば液化し、一時停止や保存などの非連続性に対して致命的に弱い連続的な供給物となった。ビル・ドラモンドが「音楽を聴かない日」というイヴェントをやる意味はじゅうぶんにある。

2014年にU2がiTunes上でアルバム『Songs of Innocence』の無料ダウンロード展開をしたとき、当たり前の話、この人道主義のバンドに興味のないユーザーからヒンシュクをかっているが、じっさい、商品と広告が一体となった新手の販売戦略は欧米では議論の対象となった。だいたいこうなるともう、音楽はオンライン記事ともよく似た、無料で気を引くための何かであり、少なくとも四六時中スマホや液晶画面を眺めている生活を否定するものではなく、それを批評するものでもないのだ。そんな火種となったU2の所属レーベルから訴えられた経験を持っているのが、アメリカ西海岸のアート集団、ネガティヴランドである。彼らが1991年、大きく「U2」と書かれたパッケージでリリースしたそのEPは、U2のヒット曲のパロディと有名なディスクジョッキーの口汚い言葉や犬の声などがコラージュされたばかりか、アートワークにはアメリカ空軍のロッキードU-2もコラージュされていた。(彼らはその訴訟に負け、のちに作品をもって反撃をしている)

2010年代において重要なアルバムの1枚、 MACINTOSH PLUSの『FLORAL SHOPPE』に収録の “リサフランク420 / 現代のコンピュー”は、典型的な初期ヴェイパーウェイヴで、ダイアナ・ロスの “It's Your Move” をスクリュー(速度をおそらく半分くらいに落として再生)しただけの曲だった。ほかにも当時のヴェイパーウェイヴには、ほとんど80年代の日本のCMをカットアップしただけで作られたアルバム(New Dream Ltd.の『Theatré Virtua』など)もあり、時代の鬼っ子がいっきに話題になったときによく言われたことのひとつが、「こういうことはすでにネガティヴランドがやっているよね」だった。これはザ・KLFがその初期(ザ・JAMS時代)において有名ヒット曲のあからさまなサンプリング・ミュージックを披露したときにも言われたことで、1970年代後半から活動しているこのいたずら好き集団は、1983年の『A Big 10-8 Place』や1987年の『Escape From Noise』によって、古いポップ・ミュージック、電話の会話、ニュース放送、広告、話し言葉などなどのコラージュによる作風を確立しているし、彼らは80年代なかばからラジオ放送というメディアを使ってのいわゆる「カルチャー・ジャミング」を実行していた。というか、状況主義よろしく企業社会をパロディ化する行為。たとえば大企業のロゴを皮肉っぽくいじったり、街の広告板をこっそり書きかえたりなど、90年代以降の反資本主義運動における手段のひとつとして定着する「カルチャー・ジャミング」という用語の言い出しっぺが彼らだった。

「私たちを取り巻くメディア環境が、私たちの内面にどのような影響を与え、方向づけているかという意識が高まるにつれ、抵抗する人も出てくる。巧みに作り替えられたビルボードの看板は、消費者をそこに仕組まれた企業戦略の考察へと導く。カルチャー・ジャマーにとってのスタジオは、世界全体である」ネガティヴランド『Jamcon '84』

ネガティヴランドは1999年には、UKのアナキスト・ロック・バンド、チュンバワンバと組んで政治レクチャーと大ネタのサンプルまみれのEP「アナキズムのいろは(The ABCs of Anarchism)」なんていうのもリリースしている。ザ・レジデンツともよく比較され、1970年代後半から長きにわたって活動を続けているネガティヴランドだが(中心メンバーの2人は数年前に他界している)、いろいろ面白い存在でありながら言葉を多用するため非英語圏の人たちにはその面白さがなかなか伝わらず、という理由もあるのだろう、日本では編集部・小林のような道路の左側しか歩かない人間が知らなかったりするのだ。

こうした日本での状況を考えると、昨年末にリリースされたCD2枚組はほぼすべてがインストゥルメンタル曲のため、非英語圏の人たちにも素直(?)に楽しめるものとなっている。そもそも彼らは、バンド名をノイ!のファースト・アルバムのなかの曲名から取っているし、彼らのレーベル名〈Seeland〉はノイ!のサード・アルバムの曲名から取っているという、アメリカでは極めて希有な、はじまりがそこにあるバンドなのだ。だから間違ってもサウンドを軽視していたわけではない。そういうことがあらためて確認できるのが今回の、言葉のない『発言はなし(Speech Free)』である。

それにしてもこの音楽をなんて表現しようか。風変わりなライブラリー・ミュージック。ノイ!のセカンド・アルバムの拡張版、アップデート版とも言えるし、ミューザック、イージーリスニング、MOR、スムース・ジャズ、そしてニューエイジやエレーベーターミュージック──つまり悲惨な自分たちを忘れさせるための、非場所(non place)のための、いまの消費社会を円滑にするために発案されたanodyne music(痛み止め音楽)のパロディであるとも言えるだろう。面白いが恐怖があり、ユーモアと不安が混じっている。入っちゃいけないものが入っている。だからこれはミューザックのフリをした狼……ではないが、ほのぼの系に見せかけててツメを立てながらシャーっと威嚇する猫みたいなものかもしれない。とにかく、2014年頃のヴェイパーウェイヴのように、心地よさげに見えて不気味なのだ。“リサフランク420 / 現代のコンピュー” をして「インターネットがゲロを吐いているようだ」とうまい表現をした人がいたが、『Speech Free』は無菌状態の都市空間にお似合いのすべてのBGMの品行を乱している。音楽にうんざりしているときに聴けるアルバムなのだ。

昔、テイラー・スウィフトの作品のことを「ソーシャルメディアを通じてつねに評価を求める社会」における「適合主義的パワー・ファンタジー」と評した人がいた。いわく「このおかしな世界では、大きな声で拍手するか、さもなければ破門され嫌われ者の谷に落ちるか、それがあなたの選択肢なのだ」。そうだとしたら、ネガティヴランドも10年代半ばのヴェイパーウェイヴも確実に後者に属している。しかし、だから良いのだ。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE