MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Ben Frost - Scope Neglect | ベン・フロスト

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- 『成功したオタク』 -

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Mount Kimbie ロック・バンドになったマウント・キンビーが踏み出す新たな一歩

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Oneohtrix Point Never with Jim O'Rourke and Eiko Ishibashi ──OPNの来日公演にジム・オルーク&石橋英子が出演

- 5lack - 情 | SLACK

Home > Reviews > Live Reviews > Theo Parrish- @GARDEN新木場FACTORY

あいにくの天気だった。夕方からぽつりぽつり、日が沈むころにはざあざあの状態。仕事を終え新木場へと向かう。駅の高架下にたむろする20人くらいの人影。終電はそろそろなくなる。その名のとおり材木置き場として知られるこの人工島はけして住宅街ではない。みんなおそらく、膨大な量のレコードを持参して上陸したデトロイトのヴェテランが目あての連中だろう。

セオ・パリッシュ。クリーンさに反旗をひるがえすかのようなくぐもった音響と実験的なサウンドでもって、ムーディーマンと並びハウス史に画期をもたらした男。Rainbow Disco Clubが手がける秋のオールナイト公演「Sound Horizon」の今年1回目は、レジェンドによる朝までぶっとおしのロング・セットだ。

雨風に吹かれながらびしょびしょの靴でアスファルトをしっかり踏みしめ、15分ほど左右の脚を交互に前へと運んでいく。会場はGARDEN新木場FACTORY。オープンしたのはまだパンデミックの最中だった2021年。個人的には初めて訪れるヴェニューだ。近づくと、彼の人気を裏づけるように長い列ができている。最後尾についてから20~30分。入口に迫ると、すでにプレイされている曲たちが漏れ聞こえてくる。けっこうな音量である。高まる期待。かねてよりのファンとおぼしき年上の方たちから20代の若者、旅行客らしき人びとまで、幅広い世代のオーディエンスが集まっているように見える。

序盤は変にアゲたり、つなぎの巧みさを披露したりというよりも、しっかり曲を聴かせるようなプレイだったように思う。ぼくが最初に昂揚したのは1時30分ころ、フェラ・クティの “Zombie” がかかったときだ。むろん場内も大盛りあがり。以降もジャズ・ファンクやエクスペリメンタルなシンセ・サウンドに混じって、リズム&サウンド “King in My Empire” やザ・コンゴスのようなダブ、あるいはヒップホップ・クラシック(シャザムによればEPMD “So Wat Cha Sayin'”)など、さまざまなタイプの曲が流れていく。メッセージも込みでセレクトされた盤たちなのだろう。それら多彩な選曲にはハウスやテクノとほかの音楽を分断しない、という彼のアティテュードがあらわれているように感じられた。周囲からは「やばい、やばい」の声。この日は少なくとも20回以上つき飛ばされたけれど、ふだん行くクラブ・イヴェントでそんなことはまずないので、やはりみんなそうとうサウンドに昂奮していたにちがいない。

全体的にハウスなモードに移行したのは3時前後だったのではないかと思う。このあたりからヴォーカルのない曲が増えてくる。シャザムはほぼ機能しない。4時台になるとわりとひとが減ってきて、踊るスペースが広くとれるようになる。曲もアシッディなもの、ウィアードな気配が存在感を増していく。最新作『Free Myself』からの “Spiral Staircase” を経たのち、5時半ころから6時ころにかけてはもうぶりぶりのアシッド・ワールド。仮設トイレが屋外にあるのでわかるが、まだ雨が降りつづけている。ふと「酸性雨」の語が思い浮かぶ。

その後はふたたびディスコやソウル、ジャズの路線へ。気がつけばいつの間にか7時をまわっていた。「これはまだまだ2時間でも3時間でもつづくのではないか」と思いはじめた矢先。アウトキャスト、ナイニー・ジ・オブザーヴァーにつづいて突如クラシック音楽の歌唱のような曲が工場を埋めつくした。残念ながら詞は聞きとれなかったけれど、なにか意図があったはずだ。びっくりしているうちに曲は次のゴスペルへ。シャザム先生によればザ・ダイナミック・クラーク・シスターズの “Ha-Ya (Eternal Life)”。時刻は7時32分。照明がつき、8時間以上におよぶロング・セットは幕引きとなった。

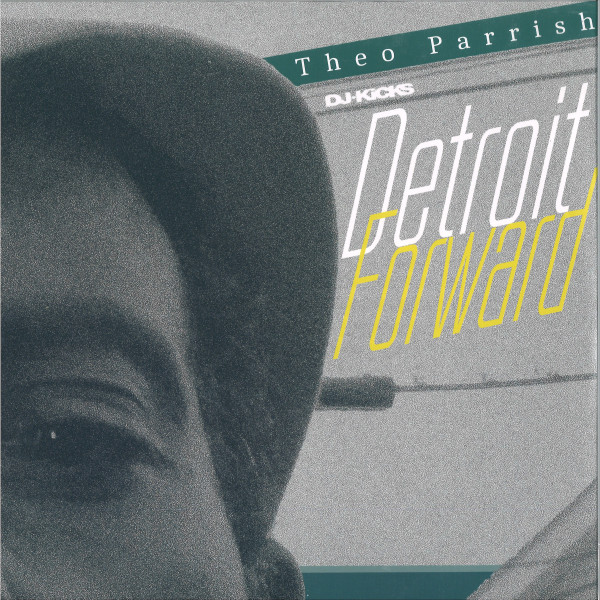

ひとことでは形容しづらい、さまざまなジャンルを越境するDJプレイだった。でもそこにはやはり「ブラック」の筋が太く一本通っていたように思う。合衆国のみならず、アフリカなども含めた広義の意味での「ブラック・ミュージック」。ロング・セットだから当然といえば当然なのだが、現在のデトロイトに焦点を合わせた『DJ-Kicks Detroit Forward』とも大いに異なっている。

もうひとつ印象に残っているのは、何度かクラックル・ノイズが激しく自己主張する曲がかけられていたこと。これまで数えきれないほど針を落としてきた盤なのだろう。爆音で響きわたるあのパチパチ・サウンドは神秘性さえ帯びていて、まるで魔法かなにかのようだった。アナログ・レコードによるDJだからこそ味わえることのできる、今日となっては貴重な体験だ。

そんな感じで余韻にひたりながら会場を後にすると、うまく歩けなくなっていることに気がつく。このがくがくの脚こそ今宵の充実を物語っている。8時間前に離脱したはずの駅をふたたび目指しはじめたとき、雨脚のほうもまただいぶ弱まっていた。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE