MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Columns > JPEGMAFIA『Veteran』の衝撃とは何だったのか

ヒップホップは、個人のオリジナリティやアイデンティティを尊重するが、ひとつの音楽ジャンルとしてのヒップホップは、集団性によって更新されてきた。トレンドセッターが切り開いた方法論を共通のルールとするかのように、ヒップホップ・ゲームの競技場のプレイヤーたちが集団となって更新されたルールをフォローし、互いの似姿に多かれ少なかれ擬態し合い、互いのヴァースのみならずスタイルをもフィーチャーし合い、互いに切磋琢磨し、表現を洗練させ、ジャンル全体(あるいは各サブジャンル)を発展させる。隣の仲間が進行方向を変えれば自分も向きを変える、ムクドリの群れさながらに。数え切れないほどのビートが、フロウが、僅かな差異を積み重ねグラデーションを描きながら上方に堆積していく。より高み(ネクストプラトゥー)を指向して。しかし、そのような集団性のなかで、トレンドをセットするわけではないほどにアヴァンギャルドさを持ち合わせているがために、単独で逸脱する、ベクトルを異にする個体が、突如として現れる。

たとえば2000年前後のアンダーグラウンド・ヒップホップの興隆の中でも、特にアンチ・ポップ・コンソーティアムやアンチコンの作品群の記憶が鮮烈に蘇るし、ゴールデンエイジにおけるビズ・マーキーやクール・キースを端緒に、ODB(オール・ダーティ・バスタード)の孤高を思い出してもいい。もっと近年ではクリッピングやクラムス・カジノ、リー・バノン、デス・グリップスやヤング・ファーザーズ、シャバズ・パレセズらのビートとフロウがもたらす異化、ダニー・ブラウンやジェレマイア・ジェイ、スペース・ゴースト・パープの変態性、そしてタイラー・ザ・クリエイターやアール・スウェットシャーツらオッド・フューチャー勢の快進撃がこのジャンルの外縁を示し、僕たちはその稜線を祈るような思いでみつめてきた。「ヒップホップ・イズ・ノット・デッド」と呪文のように繰り返しながら。特に近年、ネットというインフラ上で発光するエレクトリック・ミュージックの多面体と、その乱反射するジャンルレスの煌めきは、明らかに、ヒップホップの集団性からの逸脱を誘引する磁力として働いている。

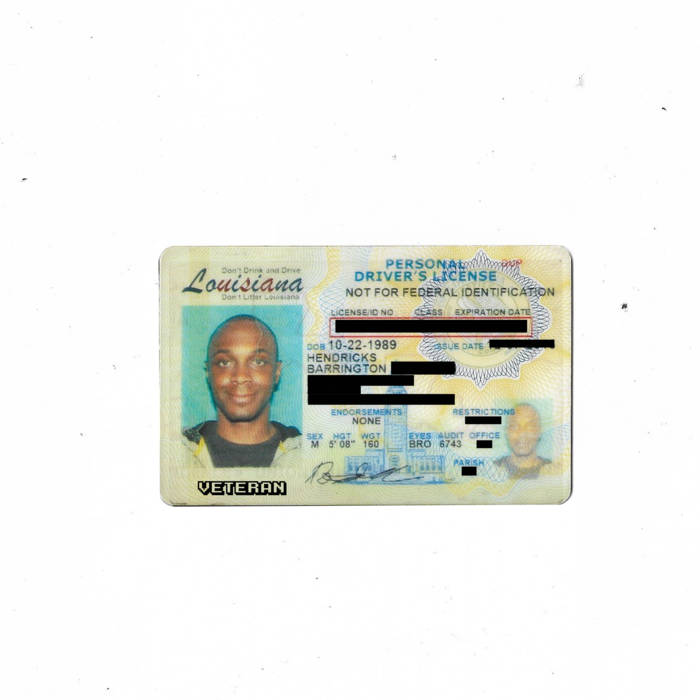

ルイジアナ出身の28歳のペギー(Peggy)こと JPEGMAFIA は、その乱反射を吸引し尽くし、自らが多面体化するのを最早留められなくなった如き異能の人だ。彼のオフィシャルでは2枚目のアルバム『Veteran』は、エスクペリメンタルなトラップ以降のビートをベースに、ローファイに歪ませたサウンドのバラバラの欠片やグリッチーに暴走するリズムをあちこちに地雷のように仕組んで、全体を多重人格的な──多声による──メタラップで塗り固めた怪作だった。

メタラップというのは、前作『Black Ben Carson』収録の“Drake Era”に“This That Shit Kid Cudi Coulda Been”や、シングルの“Puff Daddy”、そして“Thug Tear”といったようにラップ・ゲームやリリックで歌われることをメタ視点で俯瞰する、人を食ったようなタイトル群を見ても明らかだろう。

しかし彼がそのメタ視点を用いて差し出すのは、モリッシーをディスったことで大きな話題をさらった“I Cannot Fucking Wait Until Morrissey Dies”に代表されるような、ポリティカルなメッセージ群だ。初めはインスト音楽を作っていたペギーは、自分がラップすべき本当に言いたいことがあるのかという懐疑に捉われていた。多くのラップのリリックを聞いても、所詮皆同じことを歌っているだけではないかと。だがジャーナリズムで修士号を持つ彼は、アイス・キューブのやり方と出会うことで、ポリティカル・ラップに活路を見出したという。

1990年にリリースしたファースト・ソロ・アルバム『AmeriKKKa's Most Wanted』において、フッドの現実を過激な言葉で描写したアイス・キューブは、実存というよりも、「アイス・キューブ」という視座を仮構してみせた。そして同アルバムのオープニング“The Nigga Ya Love To Hate”では、人々が「ファック・ユー・アイス・キューブ!」と叫ぶ様をフックとした。

一方のペギーはオフィシャルのファースト・アルバム『Black Ben Carson』で、2015年に共和党から初の大統領選への黒人立候補者となり早くからトランプ支持を表明、現在アメリカ合衆国住宅都市開発長官を務めるベン・カーソンにあえて「Black」を付けて、リリックのなかで「white boys」を煽ってみせる。ここには確かに、キューブの方法論と通底するメタ視点が働いてはいないか。さらに後述するように、彼は表現のレベルにおいても、従来のコンシャス・ラップを俯瞰するように、異なる方法で実装してみせる。

『Veteran』というタイトルは二重の意味を持つ。文字通りペギーは元空軍出身(=退役軍人/veteran)だということ。そして14歳から音楽制作を始めていた彼は、クリエイターとしてキャリアを積んでいるということ。自身、インタヴューで次のように語っている。曰く、この世界には誰にも知られることなく長い間音楽を作り続けている人間(=ベテラン)がいるし、『Veteran』収録曲の中にもどうせ誰も聞くことはないと思って作ったものもある、と。

かつての MySpace はそのような音楽家たちが論理上は万人に開かれるインフラとして機能したし、SoundCloud や Bandcamp においてもその点は同様だ。しかし星の数ほど存在するアカウントの小宇宙を相手取り、衆目を集めるのは簡単ではない。『Veteran』は高評価で受け入れられたが、このようなメッセージ面でもサウンド面でもエッジィな作品が受け入れられたのは、たまたまタイミングが合ったからだと本人は分析している。

しかし逆に、誰にも聞かれることがないと思っているからこそ、クレイジーな音楽が生まれる可能性もまた、存在するだろう。そしてそのようにして作られた音楽が世界に接続されうるメディウムとして、インターネットは、かつての人々が抱いた理想像の残滓を担保したまま、そこに存在し続けている。

2019年3月9日現在ペギーの SoundCloud のアカウントにアップされている最も古い楽曲は“Fatal Fury”で、アップの日付は7年前と表示されている。総再生回数は6478回と、決して多いとは言えない数字で、5件のコメントが付いているがどれもこの10ヶ月以内だ。つまり、この楽曲は2012~2018年まで、具体的には『Veteran』のブレイクまで、ほとんど誰にも発見されずにインターネットの小宇宙の片隅に鎮座していたのではないか。

しかしその〈黙殺〉にも関わらず/のおかげで、彼のエッジィな創作意欲は『Veteran』と名付けられた作品にまで昇華された。そう考えることはできないだろうか。この作品は幸運にも、巨大な迷宮として、その姿をはっきりと僕たちの前に示している。

この『Veteran』という複雑に入り組んで先の読めない迷宮はしかし、いかにも平熱を保った表情で幕を開ける。冒頭の“1539 N. Calvert”は、ウワモノのメロウな響きが支配する耳障りの良いオープニングだが、そこかしこに痙攣するように乱打されるビートが顔を覗かせ、様々な素材からサンプリングされ引用される短い文言の断片や、多重人格さを披露するペギーのヴァースがジャブのように繰り出される小曲だ。だが決して、その喉越しの爽やかさに騙されてはいけない。いや、一旦は彼の策略に乗ってみてもいい。すぐにやってくる狂乱とのギャップを楽しむために。

ODBの喉ぼとけの震えのループがトライバルなドラムを狂気に駆り立ててしまう2曲目“Real Nega”を前に、僕たちはどんな風に四肢を振り回しながら踊ればいいのか? しかも、ベッドルームで。というのも、彼の表現はクラブのダンスフロアよりも、僕たちの薄汚れたベッドルームで踊り狂う想像力を掻き立ててくれるからだ。これらのビートの雨あられに身を曝し、どうしようもなくエレクトするプリミティヴな欲求を必死に隠し薄ら笑いを浮かべながら、僕たちは終盤の子供声のようなハイピッチ・ヴォイスが煽るフレーズに頷くしかない。こいつは「ホンモノのxx」だ。

続く“Thug Tears”でも、分裂症の残酷さが開陳される。冒頭のキックと逆回転で乱射されるグリッチの雨から、転がる電子音のリフとその間を埋め尽くすボンゴのリズムに楔を打つゴミ箱を叩くようなローファイなスネアに、僕たちのダンスステップはもつれる。今度は体を揺らさずに黙って聞いていろと? ペギーの透明感溢れるコーラスと捻くれたシャウトの対比をベースにしつつも、そこに次々と闖入してくるサンプリングされた文言の数々が、綿密にデザインされたコラージュの語りを駆動する。しかし突然ビートのスカスカな時空間を埋めるブリブリに潰れたベースラインが現れる中盤以降、今度はペギーの語り口は一気にクールを気取り、剃刀のフロウで溌剌とビートを乗りこなす。

シングル曲“Baby I'm Bleeding”が匿う快楽。冒頭から僕たちのアテンションをコルクボードに画鋲で止めてしまうミニマルなヴォイスの反復の上に、ペギーのフロウが先行して絡まり、やがてキックとスネアが後を追うようにビートに飛び込んでくる瞬間のカタルシスよ。さらに1分35秒で聞かせるハードコアなシンガロングとEDMのアゲアゲシークエンスの超ローファイ版を挟み、またもやモードを変化させるキックとスネアの上で何が歌われているのか。もともとは“Black Kanye West”という曲名だったというヴァースは、「ペギーをキメる田舎者/俺は次のビヨンセさ/俺の銃には悪魔が憑いてる/ダンテのように切り裂く(カプコンのヴィデオゲーム、デビルメイクライのキャラクター)/絶対カニエのように金髪にはしないと約束するぜ(カニエ は2016年、ライブ中にトランプを賛美する演説をしてツアーの残り日程をキャンセル、その後金髪にして再びその姿を見せた)/その代わり俺はたくさんのスタイル(so many styles)を持ってるからペギーAJと呼んでくれ(WWEのチャンピオン、AJ Stylesと掛けたワードプレイ)」とのこと。分かった。しかしこの男が匿っているスタイルの数は「so many」じゃない、「too many」だ。

そのスタイルの多声性は、ビートのサウンドにも、リズムにも、旋律にも充満している。そして勿論ラップのサウンドにも、ライムにも、デリヴァリーにもだ。そしてメッセージという観点で見れば、前述の通り、いわゆるコンシャス・ラップと呼ばれうる、ポリティカルなスタンスを表明するライムが混沌としたサウンドに包囲され異彩を放っている。しかし彼曰く、彼はそれをコンシャス・ラップの括りではなく、「イケてる」曲として援用できるというのだ。そう聞いて想起されるのは、次の事実かもしれない。パブリック・エネミーがあれだけ人気を博した大きな原因のひとつは、彼らのヴィジュアル面を含めた方法論が「イケて」いたからだ。しかしペギーのアプローチはそれとは異なる。

モリッシーを直接的にディスったことで話題となった“I Cannot Fucking Wait Until Morrissey Dies”では、その直球なタイトルそのまま、右翼的発言を繰り返し、ジェイムズ・ボールドウィンをデザインしたTシャツを売るモリッシーに対し「俺は左翼のハデスさ、フレッシュな.380ACP弾で武装した26歳のね」と怒りを爆発させる。しかしそれはあくまでも「イケてる」方法でだ。確かにビートを牽引するシンセのアルペジオがポップかつ美しく、音楽的な洗練とペギー自身の歌唱の先鋭さが、ある種のコンシャスなメッセージに含まれる鈍重さを無化してしまうようだ。

他にも“Germs”ではトランプをメイフィールドのようにのしてしまいたいと批判するし、“Rainbow Six”でも銃とフラッグを掲げて集会を開くオルタナ右翼をからかう。それらはどれも、サウンドや歌唱の徹底的にエクスペリメンタルな展開のなかにあって、多重に張り巡らされたレイヤーのひとつとして、受け取られる。

かつてタリブ・クウェリは、コンシャス・ラッパーとしてレッテルを貼られることへの違和感を指摘した。一旦そのイメージが付いてしまうと、リスナーを著しく限定してしまうことになるというのだ。しかしペギーのやり方はどうか。厳めしい顔で説教めいたライムをドロップするでもない。パンチラインとしてリフレインするでもない。あくまでもそれらは多くのレイヤーのうち、次々と通り過ぎていく一行として、表明される。そしてその言葉が発される声色やフロウも、それを支えるビートも、音楽的かつ現在進行形のテクスチャーが担保された──こう言ってよければ──「ポップさ」に満ちている。イケてるコンシャス・ラップとは、そのような多才さ=多重人格性の所以と言えるのではないか。

しかし、、、数え上げればキリがないほど、このアルバムには豊かな細部が溢れている。折角なのでもういくつか数え上げておこう。またもや逆回転攻勢のアトモスフェリック・コラージュ・アンビエントの上で、何度目か数え切れないが明らかにペギーがロックを殺す瞬間を目撃できる“Rock N Roll Is Dead”。ペギー流のイカれたメロウネスが炸裂する“DD Form 214”では、ドリーミーなフィメール・ヴォーカルやウワモノを提出したそばから、下卑たキックと割れたベースのコンビネーションがくぐもったニュアンスを加えるために、いつまで経ってもドリームに到達できないという、つまりイキ切れない一曲。シャワーでパニック発作に襲われた際にレコーディングしたという“Panic Emoji”では、文字通りシャワーの環境音と並走するメロウなアルペジオにブーミンなベースがこれまでないエモい、エクスペリメンタル・トラップチューン。パニック発作に襲われ「俺は厄介者で/使えない奴だ/最悪だ/苦しい」と嘆く抑えたフロウが悲痛に響く。

最後にもう一度触れておきたいのは、ペギーのサウンドの質感だ。たとえばノイジーなアンビエント・ラップ“Williamsburg”では、アクトレスことダレン・カンニガムばりに粗いヤスリで磨かれたノイズの層が、ビートにこれでもかと言わんばかりに馴染んでいる。組み合わされているサウンドのひとつひとつが、元々そのようなロービットな音像で、生まれ落ちたものであるかのように。しかしローファイをデザインするとき、ここまで馴染みのよい肌理を見つけ出すことのできる所以は? それこそが、JPEGという非可逆圧縮方式をその名に持つ彼の、天賦の才なのだろう。

繰り返し、繰り返し、決して飽くことなくイメージをJPEG変換するように、サウンドの粒子は荒く膨張していく。この奇才の脳内に溢れ返るロービットの想像力に押しつぶされないよう、僕たちは、本作を噛みしだく、噛みしだく。

Profile

吉田 雅史/Masashi Yoshida

吉田 雅史/Masashi Yoshida1975年、東京生まれ。異形のヒップホップグループ8th wonderを中心にビートメイカー/MCとして活動。2015年、佐々木敦と東浩紀(ゲンロン)が主催の批評再生塾に参加、第1期総代に選出される。音楽批評を中心に文筆活動を展開中。主著に『ラップは何を映しているのか』(大和田俊之氏、磯部涼氏との共著)。Meiso『轆轤』プロデュース。

COLUMNS

- Columns

スティーヴ・アルビニが密かに私の世界を変えた理由 - Columns

6月のジャズ- Jazz in June 2024 - Columns

♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう - Columns

5月のジャズ- Jazz in May 2024 - Columns

E-JIMAと訪れたブリストル記 2024 - Columns

Kamasi Washington- 愛から広がる壮大なるジャズ絵巻 - Columns

♯6:ファッション・リーダーとしてのパティ・スミスとマイルス・デイヴィス - Columns

4月のジャズ- Jazz in April 2024 - Columns

♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く - Columns

3月のジャズ- Jazz in March 2024 - Columns

ジョンへの追悼から自らの出発へと連なる、1971年アリス・コルトレーンの奇跡のライヴ- Alice Coltrane - Columns

♯4:いまになって『情報の歴史21』を読みながら - Columns

攻めの姿勢を見せるスクエアプッシャー- ──4年ぶりの新作『Dostrotime』を聴いて - Columns

2月のジャズ- Jazz in February 2024 - Columns

♯3:ピッチフォーク買収騒ぎについて - Columns

早世のピアニスト、オースティン・ペラルタ生前最後のアルバムが蘇る- ──ここから〈ブレインフィーダー〉のジャズ路線ははじまった - Columns

♯2:誰がために音楽は鳴る - Columns

『男が男を解放するために』刊行記念対談 - Columns

1月のジャズ- Jazz in January 2024 - 音楽学のホットな異論

第2回目:テイラー・スウィフト考 - ――自分の頭で考えることをうながす優しいリマインダー

DOMMUNE

DOMMUNE