MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

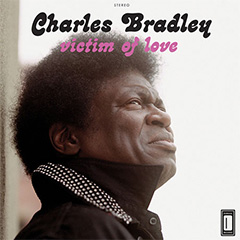

Home > Reviews > Album Reviews > Charles Bradley- Victim of Love

1948年生まれ、少年期をニュー・ヨーク/ブルックリンで過ごしたチャールズ・ブラッドリーは、14歳のとき(1962年)にアポロ劇場でジェイムズ・ブラウンを見て衝撃を受け、その歌真似をしはじめ、自分も歌手になることを心に決めた。しかし、その道に順調に敷石は並べられなかった。若くして野宿生活を余儀なくされ、職業訓練でコック職を得てからはヒッチハイクで全米を転々とする。その間の音楽活動も実を結ばず、1990年代半ばまでの約20年間は、カリフォルニアでアルバイトで食いつないでは、歌手として小さな仕事を取る暮らしを送っていたという。

90年代の後半には、ブルックリンのクラブでジェイムズ・ブラウンの物まねパフォーマンスの仕事をするようになるが、およそ50歳になってもまだ"自分の歌"を聴いてもらえる機会をつかめなかったばかりか、それ以降もペニシリン・アレルギーで命を落としそうになったり、ガンショットによって弟を失ったり、芽の出ない下積み生活に深刻な不幸が追い討ちをかけるという、話に聞くに散々な日々を送りながらも、とにかく歌うことは止めなかった。

そしてJBなりきり芸人と化していたチャールズ・ブラッドリーは、遂にそのブルックリンのクラブで、〈ダップトーン(Daptone)・レコーズ〉の主宰者、エンジニア兼レーベルの中心バンド:ダップ=キングス(Dap-Kings)のバンマス/ベイシストでもあるゲイブリエル・ロスの目に止まるのだ。

ブルックリンに拠点を置き、ファンク、ソウル、アフロ・ビートを主な守備範囲とする〈ダップトーン・レコーズ〉は、今世紀創業の新興ながら、当初からディジタル録音を一切行わず、アナログ・レコードをリリースの基本メディアとしていることで知られているインディ・レコード会社/レーベルだ。音楽の種類とサウンドの質に硬派な職人気質のこだわりを示す同プロダクションは、チャールズ・ブラッドリーのよく言えばヴィンテージ・スタイルの、悪く言えば堅物の唱法/個性を丸ごと評価し、この歌手を、そこから大切に"育てはじめる"。

そしてレーベル最初期の2002年から、ブラッドリーの7インチ・シングルが定期的にリリースされはじめ、その計8枚のドーナツ盤によってじっくりと仕上げられた長い長い下積みの努力が、ダップトーン内のダナム(Dunham)・レコーズからのファースト・アルバム『No Time For Dreaming』に結実したのは2011年、ブラッドリー62歳のことだった。

歴史上のA級ソウル・シンガーたち(O.V. ライト、ジェイムズ・ブラウン、シル・ジョンソン、ジョニー・テイラー、ボビー・ウォマック......)の面影がちらつくブラッドリーの歌のなかには、むしろそれゆえに、彼のそうした偉人たちには及ばない部分が浮き彫りになる。率直に言えば、それは"華"と呼ばれる類のものだろう。だけど一方でこの男の"歌"とは、そこを補って余りある誠実さと熱量なのだということ、この質実剛健を絵に描いたようなたたずまいと生命力それ自体が歌い、メッセージと化しているような存在感なのだということもまた、聴けばすぐにわかる。歌唱力ばかりか、"華"にも運にも恵まれたスターたちの圧倒的な輝きのなかには望むべくもない、古いソウル名盤には刻まれていない種の"ソウル"が、62歳の"新人"シンガーにはあった。それでこの男に日の目はようやく、しかし当たるべくして当たり、人びとはこの素敵な、同時にほろ苦い美談を愛でては、"あきらめずにやっていれば、いつかはものになる"、という教訓をそこから汲み取った。そしてジャケットで寝っ転がっている当人が、「夢を見てる時間はないのさ。起きて仕事しねえとナ(gotta get on up an'do my thing)」と歌うのに感じ入った。

そして、その初作で広く賞賛され、ここにきていよいよ仕事期の本番を迎えたブラッドリーが、"たった2年しか"インターバルを置かずにこの4月に放った2作目『Victim of Love』がとにかくみずみずしいのだ。苦み走り、枯れ味も立つ、還暦を越えて久しいシャウターが、このフレッシュでエネルギッシュな歌い飛ばし方一発ですべてを魅惑的に潤していくカッコよさは、実力派歌手の技巧的成熟とは全く質の違うものだ。長い潜伏期の果てに、"はらわた"からマグマのように噴出する歌だ。

サウンドの面では、自己紹介盤にふさわしくファンキー~ディープ・スタイルを重視したファースト作よりも、少し曲調が多彩な広がりを見せた。歌メロには60~70年代ポップスの薫りもするし、サイケ・ロック/70'sモータウン・サイケ風のアレンジもある。総じてダークでスモーキーな前作から明るくカラフルな方向へ歩みを進めた印象を受けるのは、この間に彼が浴びたスポットライトの光量も反映している気がするし、今作のリード・チューン"Strictly Reserved for You"のPVの彩度も関係していると思う。

それにしても、都会に疲れた男がベイビーを愛の逃避行に誘うそのPVの、絶妙に制御されたダサあか抜け具合が素晴らしい。苦労人の背中に染みついた陰影も、人としてのチャーミングさも殺がずに映し出しながら、現代的な色彩感やカットと、わざと古臭いPV風に演出したゆるい絵づらとを繋ぎ合わせている。このセンス、バランス感覚に、〈ダップトーン/ダナム・レコーズ〉と、ブラッドリーの専属バンド:メナハン・ストリート・バンド(Menahan Street Band)に特徴的な"ネオクラシック哲学"が見て取れる。

ダップ=キングスや、人気アフロ=ビート・バンドのアンティバラス(Antibalas)にブドーズ・バンド(Budos Band)などから精鋭たちが集い、ブルックリンの通り名を冠したメナハン・ストリート・バンドの演奏は、一聴するとかなりオーソドックスな70's南部サウンドのようでいて、細部にはソウル・マニアの白人ならではの美感とイマジネイションがさりげなく補われている。言わば21世紀のスティーヴ・クロッパーやドナルド・ダック・ダンたちが、60~70年代サウンドの洗練の一段先で、今の耳が望む痒いところにさらに手を延ばしたような音作りだ。メナハン・ストリート・バンド名義で洒脱な(ジャケットからして!)インスト・アルバムを2作出していること、そしてその1枚目『Make the Road by Walking』(Dunham)のタイトル曲を、ジェイ=Zが2007年の"Roc Boys (And the Winner Is)"で効果的にサンプリングしていたことを記憶している人も多いだろう。

さらにチャールズ・ブラッドリーの2枚目が今年4月にリリースされたのと同じタイミングでジェイ=Zが発表したニュー・シングル「Open Letter」(内政問題に発展した、ビヨンセとのキューバ渡航について言及した内容が話題を呼んだ)では、ブラッドリーの1枚目に入っていた"I Believe in Your Love"をサンプリングしている。ブルックリンの話題の新多目的スタジアム《バークレイズ・センター》の昨年のこけら落としに抜擢され、8公演を全ソールド・アウトにした地元愛に篤いブルックリン・ボーンの超スーパー・セレブが、地元インディ・レーベルの〈ダップトーン〉の作品をバックアップし、さらには62歳でデビューしたブラッドリーのセカンド作のリリースに、前作からのサンプリングで花を贈るなんていうのは、なかなかにいい話である。

しかし、何にも増していい話だと思うのは、ブラッドリーがこの5月、遂に、彼が50年前にあのJBを見たアポロ・シアターに、齢60代半ばにしてデビューすることだ。夢は叶うものなのだ......。ブラッドリーの歌が、しみじみ、生きる歓びの歌に聴こえてくる。

鈴木孝弥

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE