MOST READ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- 『成功したオタク』 -

- Politics なぜブラック・ライヴズ・マターを批判するのか?

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて | HALF-BROKEN TAPERECORDS

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第1回 | 「エレクトリック・ピュアランドと水谷孝」そして「ダムハウス」について

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Royel Otis - Pratts & Pain | ロイエル・オーティス

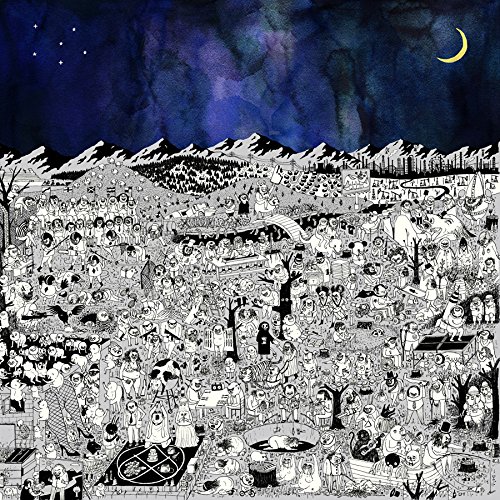

Home > Reviews > Album Reviews > Father John Misty- God's Favorite Customer

シンガーソングライターとは因果な生き方だと、『ゴッズ・フェイヴァリット・カスタマー』を聴いているとつくづく思う。1曲め、哀愁に満ちたフォーク・ナンバー“Hangout at The Gallows”、アンサンブルが激しくなるとジョシュ・ティルマンは朗々と歌い上げる。「きみにとって政治とは? 宗教とは? きみは何を摂取し、何を生きる理由にしているのか?」──この問いにすぐ答えられる人間などめったにいないだろう(いたとしたら、そんな奴はちょっと信用できない)。だがティルマンは、ほかの多くのミュージシャンやシンガーと同じように、これに似たような質問をインタヴューと称して受け続けてきたのだろう。内面や思想、社会や政治に対する見解からプライヴェートに至るまで──自らのもっとも内側にあるものさえを、売り渡して生きていくということ。本作はソングライターという特異な人生を選んだ自分を描いたセルフ・ポートレイトであり、と同時に、それを商品としてパッケージしたエンターテインメントである。悩ましげに頭を抱えるジャケットの彼の姿はポーズなのか? リアルなのか? ティルマンはわたしたちリスナーがそんな下世話な興味を抱く生き物であることをよく知っている。

ビリー・ジョエル、エルトン・ジョン、キャット・スティーヴンスといった70年代のヒット・チャートを席巻したシンガーたちを臆せずに参照し、その叙情的なバラッド群をアメリカのショウビズとコメディ文化でくるんでポップ・スターとなったファーザー・ジョン・ミスティ(いまやビヨンセやラナ・デル・レイのコラボレイターである)。「リアル」な態度が要求されがちなソングライター界にあって彼のトリックスター性はつねに異端だったし、それでこそ輝いていたとも言える。いっぽうで彼の本心(と感じられる言葉)を綴ったラヴ・ソングもまた絶品で、その絶妙なバランス、歌におけるスリリングな駆け引きこそが聴きどころであった。ところが『ゴッズ・フェイヴァリット・カスタマー』では、そうしたバランスがこれまでとはまた違ったものになっている。

アメリカと世界の混乱を黙示録的に俯瞰的に描いた前作にして大作『ピュア・コメディ』とは対照的に、ぐっとパーソナルに内省に傾いたとされる本作。収録時間も前作の半分ほどに近いコンパクトなものだ。ファーザー・ジョン・ミスティという「キャラクター」ではなくジョシュ・ティルマンそのひとに迫ったものであると、その評価は間違っていないだろう。だがまずは2曲め、思いきり自己言及する“Mr. Tillman”を聴いてみよう。サイケ・フォーク風のサウンドに合わせたおどけた調子の歌い回しが愉しく、ティルマンが実際にしていたというホテル生活をコンシェルジュから「ティルマン様」に向けた語りとして歌詞にしたこの曲、最初のヴァースをそのまま引用したい。「ティルマン様、またのお越しをありがとうございます。チェックインの前に未決済のお支払いをご精算いただければと。ええと、こちら、ミニバーの冷蔵庫内にパスポートをお忘れになってました。また伝言によりますと、写真は本人のものではないようです」……。大笑いである。すでに伝えられている通り、これは妻エマとの仲がこじれていた時期のホテル生活だったらしく、けっこう真剣に落ち込んでいたそうだが、それでもティルマンはスタンダップ・コメディアンのように面白おかしく語らずにいられないのだ。ジョン・レノンとの決定的な違いがそこにある。

おそらく本作のキーとなるのは2分半弱しかない“Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All”だろう。歌詞を読むとそれは愛や人生についての真摯な考察のようだが(「誰もが史上最高の物語を紡がねばならないのか?」)、情熱的なメロディを持ったこのロッカ・バラッドはよく鳴るエレキと叩きつけられる鍵盤、管楽器による豪奢なアレンジとともに高まっていく。アウトロで粋に歌い上げるサックス・セクション。それはやはりテレビの歌番組のショウのようで、ティルマンは自分がエンターテイナーであることを了解している。“Please Don't Die”や“God's Favorite Customer”のようなフォーキーで比較的簡素なアレンジのナンバーもあるが、それにしてもティルマンの書く曲はその完成度の高さゆえ、生々しさよりもウェルメイドぶりで勝負する。ハクサン・クロークのような先鋭的なプロデューサーが参加している曲でもまた、楽曲のフォルムを崩すような危うい瞬間が訪れることはない。バンドのアンサンブルは達者でよく練られており、つねにダンディだ。

これまでの作品では自己演出したパフォーマーを気取りながらふと素の横顔を見せていたファーザー・ジョン・ミスティだが、本作においては内面を切々と綴りながらそれでも大衆娯楽としてのポップスに向かっていく。自分はシンガーソングライターになってなければただのバカ野郎だったと自嘲気味に語っていたティルマンは、逆に言えば、ソングライターとしての圧倒的な才能を「持ってしまった」人間であることをここで覚悟したのではないだろうか。その量産体制といい、私的なモチーフをエンタメ化する態度といい、『ゴッズ・フェイヴァリット・カスタマー』はカニエ・ウェストの『Ye』の横に並べたくなるアルバムだ……というのは言いすぎにしても、現代のポップ・スターのひとつのあり方を代表している作品に違いない。妻にソングライターである自分の業と愛を囁きかけるその名も“The Songwriter”は、あるいは聴き手に娯楽として受け取ることを絶対に許す懐の深いバラッドたちは、紛れもなくジョシュ・ティルマンのリアルである。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE