MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

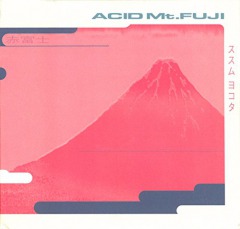

Home > Reviews > Album Reviews > Susumu Yokota- Symbol

わたしが言う、一輪の花! と。すると、声が消えればその輪郭も消える忘却の外で、具体的な花々とは違う何かが、音楽として立ち昇る、観念そのものにして甘美な、あらゆる花束には不在の花が。

──マラルメ「詩の危機」渡辺守章訳

あとになって「発見」された日本の環境音楽やシティ・ポップとは異なり、横田進は『Sakura』以降、海外ではずっとリアルタイムで評価されつづけてきた。死後もその気運が途絶えることはなく、2019年には『Acid Mt.Fuji』(1994)がアナログ化され、〈Leaf〉からは『Sakura』(1999)が再プレス、未発表音源集『Cloud Hidden』も〈Lo〉からリリースされている。同年〈Lo〉は、ほかの音楽家たちに横田の音楽を解釈させるメモリアル・イヴェントを開催してもいる。

その影響はつくり手にも及んでいて、たとえば日本では食品まつりが横田進の作品から刺戟を受け、制作の参考にしているという(ただいまインタヴュー準備中)。とくに『Symbol』が大きかったそうだ。横田にとってちょうど30枚めのアルバムである。初出は2004年。

どこかで耳にしたことのあるクラシック音楽の旋律がつぎつぎとあらわれては消え、通りすぎていく──さらっと聴き流すだけであればモダン・クラシカルの一種として消費できてしまうかもしれないが、しかしこのアルバムはいわゆるモダン・クラシカルの作品ではない。

横田進は個人的には『Sakura』の印象が強いので、あの落ちついた音響をものした彼がこれほど騒がしいクラシック音楽のコラージュ作品を残していたことに驚く。ライナーノーツによれば、彼は本盤の制作中、意外なことにムーディマンの『Silence In The Secret Garden』(2003)と『Black Mahogani』(2004)を聴きこんでいたのだという。独自の切り口でソウルやファンクをサンプリングし、デトロイトのエレクトロニック・ミュージックに新たな局面をもたらしたケニー・ディクソン・ジュニア━━それとおなじことをクラシック音楽で実践しようとしたのがこの『Symbol』だ。

それは時代的にも先を行く試みだった。テクノのアイディアでムソルグスキーとラヴェルをカット&ペーストし再構築してみせた、カール・クレイグ&モーリッツ・フォン・オズヴァルドによる『ReComposed』が2006年。横田はそれより2年早い。

まずは3曲め “Traveler In The Wonderland” を聴いてみてほしい。ヴァイオリン初学者であればかならず弾くことになるだろうボッケリーニ「メヌエット」の冒頭を「えっ、そこで!?」と驚愕する箇所で切り落とし、残りは潔くごみ箱へとぽい。それだけでじゅうぶん大胆なのだけれど、横田はその残骸をサン=サーンス「サムソンとダリラ」の “バッカナール” とかけあわせ、さらに中盤から「動物の謝肉祭」の“水族館” をぶちこんでくる。これぞサンプリングの醍醐味だろう。

とはいえ一見無節操に映る素材の切り貼りも、じつはビートを尊重すべく丁寧に処理されている。最良の証左は12曲め “Symbol Of Life, Love, And Aesthetics” で聴くことができる。同曲では中盤、ヘンデル「オンブラ・マイ・フ」にべつのヴァイオリンがつぎ木されているが(これなんだっけ?)、その音符の隙間には、リズムを調整するためにほんのかすかな余白が与えられているのだ。この間の打ち方には、正直鳥肌が立った。

なぜ彼はこのようなアルバムをつくったのだろうか。横田はたんにサンプリングの教科書としてムーディマンを参照したのではない。編集長によれば彼は、ムーディマンのファンキーな部分や怒りにではなく、その音楽がときおり見せる、崇高とも言える美に惹きつけられていたのではないか、と。

興味深いのは、ライナーノーツで横田が「象徴主義ということを意識して作った」「僕がやってきたことは象徴主義的だった」と明かしている点だ。

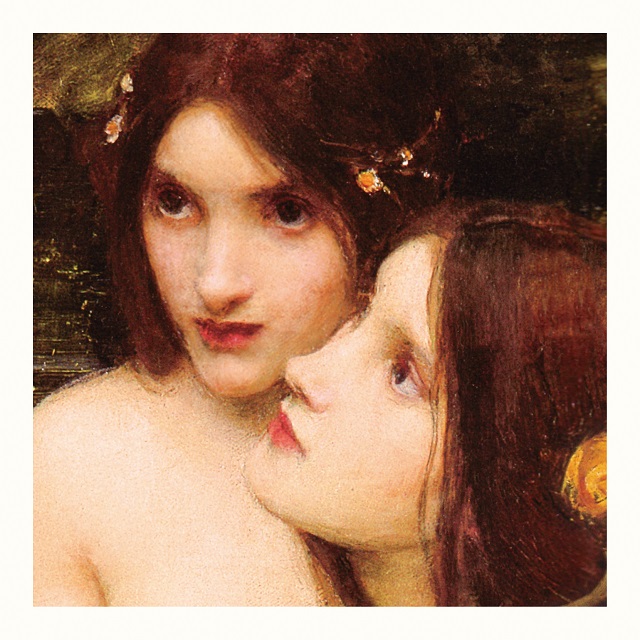

象徴主義とはなにか。暴力的に単純化して言えば、異化効果である。「ハトは平和の象徴」がわかりやすいが、本作でいえば、アートワークに使用されたウォーターハウスのニンフは一般的に、性欲や誘惑を暗示するものと解釈されている。ある具体的なものを、それそのものとしてではなく、なにかをほのめかすものとして捉えることにより、通常では到達不可能な領域へ到達しようとする試み。ヴェルレーヌにもランボーにもマラルメにも共通しているのが、その暗示的な想像性だ。

素材は神話上のものでなくとも構わない。たとえば、花。それを、現実に咲く花それ自体として表現するのではなく、「艹」「化」という視覚的情報や「ハ」「ナ」という音声効果のレヴェルで捉え返し、ほかの字や音と並べたり組み合わせたりすることで想像を刺戟、現実に咲く花とはべつの観念的なものを喚起する。そのようなプロセスを経て美に接近しようとする試みが象徴主義だ。だからこそそれは、個人の感情をぶちまけるロマン主義とも、「ありのまま」の世界を模倣しようとする自然主義/写実主義とも異なる、美へのオルタナティヴな到達手段たりえたのだった。

横田が大量のクラシック音楽をサンプリングしたのも、異化効果を狙ってのことだろう。ドビュッシー、マーラー、ライヒ……と、素材自体に一貫性はない。それらをもとの文脈から引き剥がし、巧みにビートと共存させることによって横田は、新たな美を描こうとしているのだ。

彼はライナーノーツのなかで「ぼくは美を求めていてそれを音楽で表現している」と語っている。気になって前後の作品を聴いてみたが、『Symbol』は明らかに異色だ。『Sakura』や『Love Or Die』(2007)のようなエレクトロニック・リスニング・ミュージックではないし、ダンスに寄った『Zero』(2000)や『Over Head』(2003)、ヴォーカリストを招いた『Wonder Waltz』(2006)ともまるでちがう。すなわち本作は、それらの手法では接近することのできない美を表現しようとした試行錯誤の記録であり、実験だったのだ。

象徴主義は、その試みの純粋さゆえ、日常や世俗の常識から遠ざかる側面も持っていた(じっさい、ヴェルレーヌは破滅的な人生を送り、逆にランボーは早々に断筆し世俗化、商人にジョブチェンジしている)。そのような世俗からの離脱は、まさに横田の活動が体現しているものでもある。だから、クラシック音楽の断片と戯れる厭世的な本作が、コロナ以降の絶望的な時代、この見るに耐えない政治状況下でリイシューされたことは、とてもタイムリーだと言える。欲しいのはワクチンでもメダルでもない。美だ、と。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE