MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

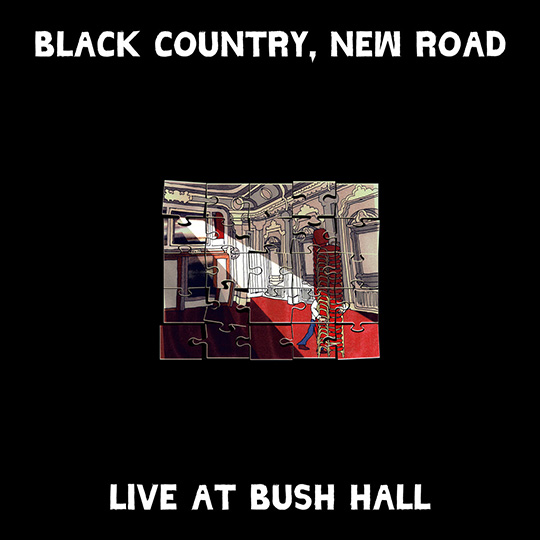

Home > Reviews > Album Reviews > Black Country, New Road- Live at Bush Hall

4月の来日公演からそろそろ3か月が経とうとしている。楽しいはずなのにそれだけではない、あのえもいわれぬフィーリングの正体はなんだったのだろう。徐々に記憶が薄れていくなか、彼ら初のライヴ盤『Live at Bush Hall』を何度も聴き返しながら、あの日の感慨の答えを探りつづけている。冒頭 “Up Song” で友だち同士であることを強調するバンド BCNR が、主要メンバーの脱退を経て送り出した音楽は、いったいなにを暗示していたのか──

昨年12月のパフォーマンスを収録したこのライヴ盤が現時点での彼らの完成型であることは、O-EAST でのアレンジやセットリストが本作とおおむねおなじだったことからもうかがえる(当日初公開された新曲を除く)。すでに持っている手札を放棄し、新たにライヴで練り上げていった楽曲を収める『Live at Bush Hall』は、けして穏やかではなかっただろうここ1年の彼らの、試行錯誤の結晶だ。

解散せずおなじグループ名を引き継いだのだから、当然これまでの BCNR を特徴づけていた要素もある程度は継承されている。通常の4ピース・バンドにはない多彩さをもたらすジョージア・エラリーのヴァイオリンに、ルイス・エヴァンズのフルート&サックス。“Turbines/Pigs” や “Dancers” の終盤で聴かれるミニマル風の短い反復。あるいは “Laughing Song” で顔をのぞかせるディストーション、もしくは静と動の対比。

全体としてはしかし、だいぶ作風が変わった。全曲ヴォーカル入りなのが大きい。“The Boy” や “I Won't Always Love You” のように、ほとんどの曲が親しみやすい主旋律を搭載しているのはかつてない変化だ。どこか不穏でダークな気配が漂っていた1枚目とも、彼らなりにクラシック音楽を消化した2枚目ともまるで異なる世界がここに展開されている。端的にいえば、かなりキャッチーになった。

もっとも多くマイクを握るのはタイラー・ハイド(ベース)。彼女がシンガーとしての技術をしっかり身につけていたことに驚く。その声の震わせ方に脱退したアイザック・ウッドの影をみとめてしまうのはさすがにうがちすぎかもしれないが、来日公演時みごと日本語でMCをこなしてみせたメイ・カーショウ(キーボード)も、男性で唯一ヴォーカルを務めるエヴァンズもやむをえず歌っている感は皆無で、あらためてメンバーたちの底知れぬマルチっぷりを確認させられる。BCNR はひとりひとりがフロントマンたりえる技術や才能を持った集団なのだ。

重要なのは、歌ごころ満載なはずの本作が、逆説的に、ヴォーカリストの地位を下げているところだろう。歌い手が男女3人に分散されたことは、バンドの声をひとりの人格に代表させないというアティテュードのあらわれにほかならない(O-EAST ではさらにエラリーがヴォーカルを務める新曲も披露されている)。かねてより彼らはだれかひとりのバンドではないことを主張してきたが、にもかかわらずウッドの脱退がニュースとして価値を持ったのは、歌詞を書きメインで歌う彼が中心として機能する(もしくはそう見える)側面が少なからずバンドに具わっていたからだ(でなければ大して話題になるはずがない)。今回のライヴ盤で BCNR は、ほんとうの意味で中心を持たないバンドになったのだと思う。同時期に浮上してきたスクイッドにもブラック・ミディにもない BCNR の魅力のひとつは、(ホモソーシャルではないという点もさることながら)このフロントマンの欠如にある。かつてイーノはオーケストラのピラミッド構造に社会の縮図を見出していたけれど(紙エレ19号)、それにならえば全員が同列で対等の BCNR はまさに民主主義の実践者だ。

最良の瞬間は冒頭 “Up Song” に含まれている。「BCNR は永遠の友だち」という彼らの本質を要約する声明が叫ばれた直後──。静かに、ドシラソとシラソミが異なる楽器で反復されていく。カーショウのキーボード、マークのギター、エヴァンズのサックスはおなじ8分音符を奏でているにもかかわらず、絶妙にズレつづけ、けっしてぴったり重なることはない。「私はバラバラになり/半分になってしまった」と、ハイドがことばを添える。すれ違い、断片化が表現された途端、しかし今度はキーボード、ギター、サックスがおなじ河口に流れこみ、みごとユニゾンを成立させるのだ。「断片化されていること」と「一緒であること」がともに、友情を宣言するこの1曲で表現されている。

多様性の時代、ぼくたちは互いに異なっていることを美化し、称揚する。分断の時代、ぼくたちは信じるにたる共通の物語が欠けていることを強調し、悲歎にくれる。それ自体は必要なプロセスなのかもしれない。でもさらに一歩進んで、「あのひとも “おなじ” なんじゃないか」と想像してみること。

BCNR はとくに社会的なメッセージを発するバンドというわけではないけれど、自分たちのことを描いたとも解釈できるメタ的なこの曲で、時代の大いなる転換期を生きるぼくたちに小さくはない示唆を与えてくれている。互いにばらばらであると同時におなじ人間でもあること。それが彼らのいう「友だち」なのかもしれない。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE