MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

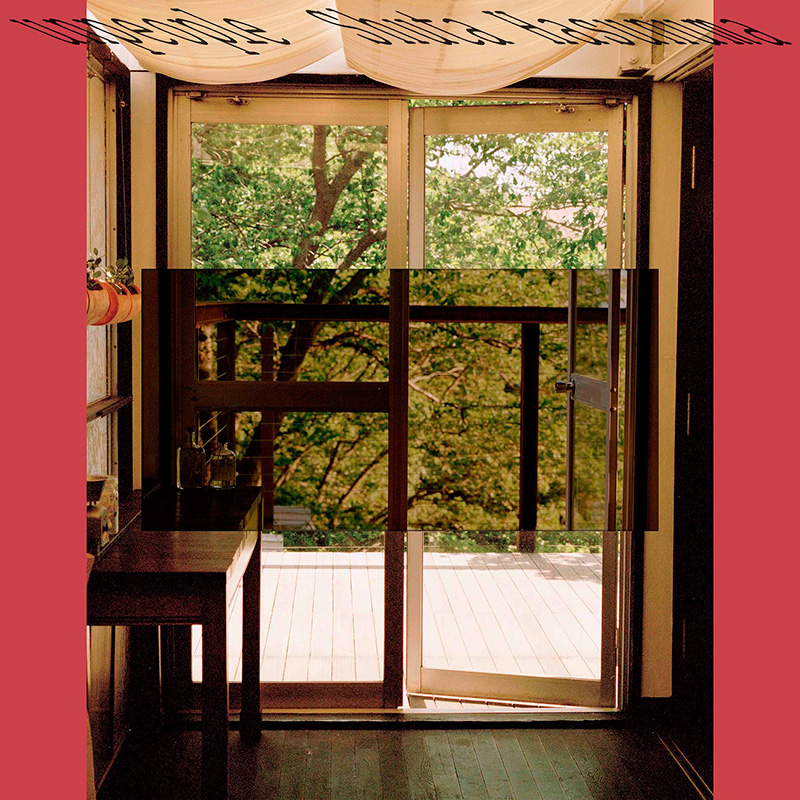

Home > Reviews > Album Reviews > 蓮沼執太- unpeople

蓮沼執太の音。蓮沼執太の音楽。蓮沼執太のアート。

彼の楽曲/アルバムを聴いていると、音から音楽、そしてアートへと繋げていく意志を感じる。彼は音によるアートを作っている。すなわち「音楽」だ。「音楽」とはアンサンブルであり、他者との協働である。そう、ともに奏でること。

そしてこれが重要なのだが、蓮沼執太はアート=音楽に向ける姿勢に気負いがない。意図的にニュートラルであろうとしているというべきかもしれない。

15年ぶりのインスト・ソロ・アルバム『unpeople』でもそれはまったく変わらない。過剰なエゴを押し出すというより、他者とのアンサンブルを希求し重視するということ。ここで彼は「ソロ」であり「コラボレーション」であるという二重性を見事に実現していた。

そう、蓮沼執太は自我を全面に押し出すよりは音の遊びを細やかにして大胆な手つきで楽しんでいる。そこにゲストが入れば、自分の「砂場」をちゃんと相手のために空けてくれる。つまりは「おもてなし」の精神がある。自我を押し付けるのではなく、他者と共に音楽を楽しんでいる。それでいて自分のアートをしっかりと作りあげていくのだ。

そうしてでき上がった音楽を聴くと、まさに「蓮沼執太」としか聴こえない署名の刻印が押されている。このバランス感覚は絶妙だ。だからこそあの灰野敬二とも定期的なコラボレーションが可能になるのだろう。音とすきま、音と共振、音による他者との共存。その感覚・実践の素晴らしさを実感する。

だが同時に、その根底には何かもっと深い、音楽への強い意志のようなものも感じられる。ポップな装いの向こうにある底知れなさとでもいうべきか。私が蓮沼執太の音楽の底知れなさに震えたのは2010年にリリースされた『CC OO』が最初だった。もちろん2006年にShuta Hasunuma名義でリリースした『HOORAY』(〈PROGRESSIVE FORM〉)や2008年の『POP OOGA』(〈WEATHER/HEADZ〉)を聴いてはいたのだが、その頃はまだ彼の「底知れなさ」に気づかなかった。

しかしながら未発表曲を集めた長大な4枚組であった『CC OO』を一気に聴取したことで、この音楽家は見た目のポップさとは別に、「音の自律性」に自覚的な音楽家ではないかと感じ取れたのだ。

私見だが『unpeople』は、『CC OO』にとても似ているアルバムだと思う。音自体が自らポップに跳ねている印象を持ったのだ。エレクトロニカ、アンビエント・ミュージック、ジャズ、モダン・クラシカル、そして現代音楽までも内包している楽曲群は、とてもポップで、とても広かれていて、とても柔軟で、音、音楽を信じている意志がある。

ゲストも多彩だ。ジェフ・パーカー、コーネリアス、グレッグ・フォックス、灰野敬二などの多彩なゲストを迎え、彩り豊かな作品となっているが、蓮沼執太はどこかアンサンブルから一歩引いた場所に立っている。ゲストをたてているとでもいうべきか。彼の創作のスタンスはニュートラルなのだ。コーネリアスが参加した曲など、コーネリアスがつけてきたギターがあまりに完璧だったため、それでOKとして曲が完成してしまったという。

では、蓮沼執太の「エゴ」はどこにあるのか。「個」といいかえてもよい。アートワークなどのヴィジュアルにも蓮沼執太はこだわりを見せているが、しかし、蓮沼執太は音楽家なのだから、その答えも音にあるはずだ。じっさい最終的には、「蓮沼執太」の音としか言いようがない音楽に見事に仕上げているのだから。

私見を述べるならば、私は彼の音はつねに「踊っている」ように感じられる。ダンスのための音楽というわけではない。音それ自体が踊っているのだ。それを蓮沼執太はポップな音楽様式を崩すことなく実践・実験・実現しているのだ。彼は音に過剰なエゴを押し付けていない。蓮沼執太の音楽の「軽やかさ」はそこにある。

このアルバムでも、音たちが舞い、踊り「音楽」をかたちづくっている。蓮沼執太はその音たちを愛し、しかしひとつの自立した存在として認めている。自らの「個」を過剰に投入するわけではない。『unpeople』というアルバム・タイトルは、おそらく反語的な意味だろうし、根底にはもしかするとコロナ禍における人の不在が込められているのかもしれないが、私には、人と音の自律的な共存が主題が根底にあるように感じられる。音楽は人間だけではだめなのだ。「音」を信じること。エレクトロニカ的なサウンドをベースにしたインスト主体のソロでは蓮沼執太フィルより、その傾向が強くなっているように感じられる。ゲストのサウンドもまた音それ自体の自律を促しているのだ。

音の自律性と自らのコンポジションと人たちの共存。だからこそ彼はつねにニュートラルな位置に自らを置こうとするのではないか。それは音楽家であると同時に分析家であり科学者であるような立ち位置であるのだが、彼の音楽への想いが温かく柔らかく優しい。この両極の振れ幅に蓮沼執太の「個」があると私は考える。それはこの『unpeople』も同様である。

個人的なおすすめ曲は、グリッチ+エレクトロなタイトル・トラックにして1曲め “unpeople”、ジェフ・パーカーの深い響きのギターを満喫できる4曲め “Irie”、蓮沼流ミニマル・エレクトロニカの傑作 “Postpone”、コーネリアスのサウンド・スペースとの見事な融合である5曲め “Selves”、グレッグ・フォックスと石塚周太と共作したヴェイパーウェイヴ+ポスト・ロック/ジャズな仕上がりの8曲め “Vanish, Memoria” などだが挙げられる。

なかでも注目したいのが、どこか「翳り」のある灰野敬二の参加曲 “Wirkraum”(12曲め)と音無史哉参加曲の “Chroma”(14曲め)である。このどこか深い陰影を感じさせてくれるこの2曲は現代の不穏なムードを捉えつつ、しかし微かな光を感じさせてくれるような味わい深い楽曲/トラックだ。私がこれまで聴いた蓮沼執太の楽曲のなかでもとても好きな曲である。

いずれにせよ新作『unpeople』はそんな蓮沼執太の音楽の「現在形」が見事に、そしてコンパクトに収められているアルバムである。柔らかさ、ポップさ、人懐こさ、微かな実験性、繊細なサウンド、大胆なコンポジションがわかってくる。伝わってくる。聴こえてくる。聴き込むというよりは、日々の「人生」のなかに鳴っていてほしい音楽とでもいうべきか。暮らし、生活、人生とともにあるアートとしての音楽。ほかのだれかと共にあるソロ・アルバム。『unpeople』は、まさにそんな作品に思えた。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE