MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Alva Noto- For 2

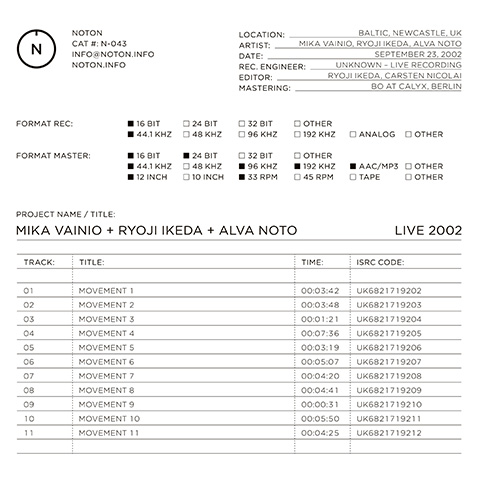

90年代後半からノト名義でミニマル・ミュージックに手を染め、すぐにも実験的な体質を顕わにするようになったカールステン・ニコライは、いわゆるサイン波とパルス音の鬼と化し、00年代を通じてエレクトロニカからミュージック・コンクレートへの移行を促した重要人物のひとり。自身のラスター・ノートンから『プロトタイプス』(00年)でミル・プラトーへ移り、続いて01年にリリースした『トランスフォーム』ではリズム感でも優れたところを見せたにもかかわらず、そちらに歩を進める気配はなく、ミカ・ファイニオや池田亮司とのサイクロ、あるいはトーマス・ナック(元ジェイムズ・ボング!)とのオプトや坂本龍一とのジョイントを通じて試行錯誤の範囲をいまでも拡大し続けている。

オピエイトとの『オプト・ファイル』(01年)など、彼の抽象表現のなかにはアンビエントへと向かう感覚もなかったわけではないものの、この方向性が全開になったといえるのが(テイラー・デュプリーの〈12K〉がサブ・レーベルとしてスタートさせた)〈ライン〉から06年にリリースした『フォー』からだった。トッド・ドックステイダーズとの共作で知られるデヴィッド・リー・マイヤーズ(アーケイン・ディヴァイス)まで借り出してきた〈ライン〉は、ミニマルを基調としてきた〈12K〉に対してサウンド・インスタレイションのレーベルとして位置付けられているようで、その筋の先駆といえるスティーヴ・ローダンからマーク・フェル(SND)のソロなど、抽象表現のセンスは非常に幅広く設定されている。つまり、レーベル・カラーがアンビエント表現へと誘ったわけではなく、彼の実験的な感覚が自然と辿り着いたものがそれだったということになるのだろう。しかも、『フォー』の翌年にはアレフ-1の名義でアンビエント専門のプロジェクトもはじめられ、サンプリング(=コピー)を主体とした『ゼロックス Vol.1』(07年)、『ゼロックス Vol.2』も同傾向の作品としてカウントすることができる。

『フォー』から4年が経過した『2』は、ニコライ流の実験音楽がアンビエント・ミュージックの文脈に近接することで、まるでクラシック・ミュージックのような響きを帯びるに至っている(いわゆるクラシック・ファンには無理だろうけれど)。抑制されたシンセーストリングスや繊細で優しいメロディの繰り返しは即物的な音響表現がすべてだった過去とは(表面的には)まったく異質に感じられ、シルヴァン・シャボーやヨハン・ヨハンソンといった自意識の低いポスト・クラシカルとも距離を置いている。あくまでもエレクトロニカの発展形であり、その成熟したフォームといえる。この穏やかさは癖になる......『フォー』とは「葛飾北斎」や「ジョン・ケージ」などに向けられた「フォー」を意味していた(なぜかコイルのジョン・バランスまで含まれている)。『2』では、しかし、その対象は拡散し、完成度とは裏腹にこれといった焦点は持っていないようである。

国内盤は『フォー』(06年)とのカップリングで〈インパートメント〉から。

三田 格

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE