MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

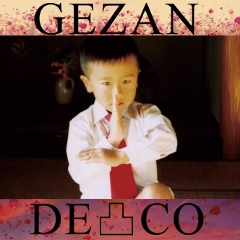

Home > Reviews > Album Reviews > 下山- 凸-DECO-

歌がなにゆえことさら音と区別されねばならないのかといえば、それは声をもつ他の人間によって繰り返すことのできる形式のうちにあるからだ。音と化した歌や、声としての楽器が溢れる時代にこのようにまとめることは粗雑極まりないかもしれないが、原初的な記憶のメディアとして歌があることに変わりはない。旋律があることで、たとえ楽譜やレコードが手元になくとも、同じ曲を体験することができる。ヤバい音楽、としか形容できなかったものから、実際に歌を示してみせることができるようになる。そのような変化が、本作『凸-DECO-』において、下山の本質的な部分に生じているように思われた。

ギタリスト兼ヴォーカリストであるマヒトゥ・ザ・ピーポー率いるロック・バンド、下山(GEZAN)によるセカンド・アルバム『凸-DECO-』がリリースされた。下山は2009年に活動をはじめ、大阪でゲリラ・ライヴを繰り返すなどしているうちに関西のアンダーグラウンド・シーンで注目を集めるようになり、2012年には〈フジ・ロック・フェスティバル〉の新人枠に出演、そのまま上京して変わらぬ過激なパフォーマンスをつづけている、いまもっとも勢いのあるグループのひとつである。

本盤は、そうした彼らが東京においてはじめて作ったスタジオ・アルバムであり、大幅なポスト・プロダクトが加えられることによって圧倒的なノイズと音のコラージュに包まれていた前作の『かつて うた といわれたそれ』とは一風変わって、はじめに歌声があり、それを支えるようにして演奏がなされた作品となっている。前作が「いい音」であったならば、今作は「いい歌」といったところだろうか。もちろん、それがたんなる綺麗な音だとか流麗な歌を意味するわけではないことはいうまでもない。音を表層で戯れさせることの愉しみから、歌を深層で紡ぎ出していくことの悦びへの変化、とも言い換えられるかもしれないが、ともかくわたしたちはようやく、下山を語り継ぐ術を得たのである。

冒頭でも触れたような変化は、テニスコーツや青葉市子といった歌い手に出会い、共同作業をつづけるうちに受けた影響も手伝っているのだろう。前作で聴かれるような灰野敬二や水谷孝を思わせるぬめりのある咆哮から、マヒトゥ・ザ・ピーポーという歌い手の声の特性が明らかになることで、先達の影響を消化しきった上での確固たる存在があきらかになるという変化。音の濁流の中でかすかに聴こえていた叫び声が、この声であることの驚き。それゆえ、マヒトゥの死生観とそれを綴った文学的な表現、というものよりも、その表現から耳に入ってくる断片的な言葉の群れと、それを旋律に乗せる声のありようが、強く聴き手をひきつける。

細田成嗣

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE