MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

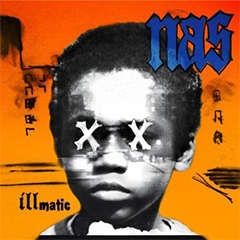

Home > Reviews > Album Reviews > Nas- Illmatic

「路上にないものは、すべて偽物で、猿真似である。つまり、”文学”に過ぎない」ヘンリー・ミラー『黒い春』

一生を放蕩と創作に捧げたNY生まれの作家、ヘンリー・ミラー(1891-1980)は、ブルックリンでの少年時代を振り返った『黒い春 Black Spring』の冒頭部分に、こんな言葉を置いている。『黒い春』を初めて読んだとき、20世紀初頭のNYの下町の生々しい情景描写の連続に、頭がくらくらするようなめまいに襲われた。だが、その感覚は前にも経験したことがあった。それは、Nasの『Illmatic』を初めて聴いたときに襲われたのと、まったく同じ感覚だったからだ。

『Illmatic』には、作りものではない、模倣ではない、路上の言葉が溢れている。しかも、リアルな肉声と息づかいをともなって。このアルバムを聴けば、「ハードコア・ラップ」というものものしい名前で呼ばれる音楽がどんなものか、身に沁みてわかる。肌を刺すように寒々しく、切迫感にあふれ、そのわずかな隙間に、とてつもなく繊細で美しい瞬間が訪れる。いまから20年前、20歳そこそこのアフロ・アメリカンの不良少年が綴った「痛みの作文 composition of pain」は、それまでのラップのあり方そのものを変えた。オリジナル・タイトルのリリースから20周年を記念してリイシューされた『Illmatic XX』は、いまでもUSラップ史に燦然と輝くNasの驚異的なデビュー・アルバムに、当時のレア音源をパッケージした豪華版ダブルパック・アルバムだ。この記念盤の発売にあわせて、『Illmatic』制作秘話に迫ったドキュメンタリー映画、『タイム・イズ・イルマティック』も封切られている。

映画『タイム・イズ・イルマティック』は、その前半部でNasのパーソナル・ヒストリーを振り返るにあたって、1980年代にアメリカ都市部のアフロ・アメリカンが置かれた苦境を赤裸々にえぐり出してみせる。1973年生まれのNasことナシア・ジョーンズが青春期を過ごした80年代は、レーガン革命にはじまるレーガノミクス、そして父ブッシュの容赦のない福祉予算の切り捨てによって経済格差が拡大し、アメリカの貧困層がボロボロに疲弊した時代だ。Nasが育ったクイーンズを含むNYの都市部ではすでに、治安悪化を嫌った白人住民たちの郊外への脱出──いわゆる「ホワイト・フライト」──が起きており、黒人住民たちは半ば人種隔離された状態にあった。「プロジェクト」と呼ばれるインナー・シティの低所得者向け公営住宅では、苛性ソーダを混ぜて精製される安価で劣悪なコカイン、クラックが蔓延する。オールド・スクールの陽気なパーティの感覚は、殺伐とした空気によって駆逐されつつあった。11歳で両親の離婚を経験し、8年生で学校をドロップアウトしたNasも、ドラッグの売人として過酷な環境を生き抜くかたわら、フッドの子供の典型に漏れずラップ・ミュージックにのめり込んでいく。やがて売人の仕事を続けることに葛藤を抱いたNasは、プロジェクト内の些細ないざこざから兄弟同然の親友が目の前で射殺された事件を直接的なきっかけに、急激に内省の季節を迎えることになる。

いつも不機嫌そうな顔でプロジェクトをうろつく少年の飛び抜けた才能に周囲が気付くまで、あまり時間はかからなかった。いわく、「神と悪魔について歌う子ども」。カーハートのジーンズにオーバーサイズのTシャツ、ティンバランドのブーツを履いた痩せぎすなNasは、黒い肌をしたヘンリー・ミラーであり、ゲットー生まれのボードレールだった。実際、映画は膨大な数の関係者にインタヴューを重ね、偉大な詩人や作家としてのNasの姿を浮かび上がらせることで、ハーバードでの会見うんぬん……という大団円的なエンディングをうまく演出している。だが、そこで描かれる「ゲットー出身のスーパースター」という典型的なアメリカン・ドリームの筋書きよりも興味深いのは、Nasが実直な母親とジャズ・ミュージシャンの父を持ち、その離婚後もプロジェクトの中では比較的裕福で文化的にも恵まれた環境で育ったという事実だ。彼はポケットに拳銃を忍ばせて夜な夜な路上でドラッグを売りさばくプッシャーであると同時に、学校をドロップアウトしてからも独学でクルアーンや聖書、中国哲学やマルコムXについての著作を熱心に読みふける、知識欲の旺盛な少年でもあった。

*

そして1994年、『Illmatic』はリリースされる。当時の政治/社会状況をあわせて考えれば、この年がどんな意味を持つのかは明白だ。長く続いた共和党政権の時代が終わり、やがてITバブルの波に乗って高らかに「ニュー・エコノミー」の到来を宣言することになるクリントン民主党政権が誕生した翌年に、このアルバムは発表されたのだ。USラップの通史では、『Illmatic』は当時全米を席巻していたDr.ドレーやスヌープ・ドッグら、西海岸のGファンク勢への東海岸からの応答と考えられている。だが、より広い文脈でみれば、このアルバムは、インナー・シティの荒廃の中に置き去りにされたゲットーの若者が、好景気に浮かれるアメリカの腹部に撃ち込んだ、復讐の銃弾だった。彼はその卓越した詩的技巧によってゲットーの現実を容赦なく暴き出したが、それはポリティカルな告発というよりも、ありったけの殺意を込めた呪詛に近い。ひと世代まえのラッパーたちが「ゲットーのCNN」(チャックD)のリポーターだったとすれば、Nasはリポートされるその現場に立ち尽くす、事件の当事者だった。彼は血痕の残る事件現場に張り巡らされたイエロー・テープの、その向こう側からラップしていたのだ。

東海岸の王位を継承するこの若き嫡子を世に送り出すため、プロデューサーには当時のNYを代表するアーティストたちが総結集した。このアルバムを聴いてまず驚嘆するのは、やはりそのバック・トラックの素晴らしさだ。SP1200やMPC60などのローファイなサンプラーで叩き出されるざらついたビート、そのうえでときに不穏に、ときに奇跡的な美しさでコラージュされる往年のジャズやソウル、ディスコの断片……だが、その珠玉のトラックにのせ、銃器やドラッグ、犯罪、生と死について歌うNasの声に、浮ついた雰囲気は微塵も感じられない。憤りや高揚感、悲しみや愛情といった鮮烈な感情が、プリズムを通した光の層のように純化され、暗号めいた表現の裂け目から次々と吹き出してくるのみだ。たとえば、同年にリリースされたノトーリアスB.I.Gの『レディ・トゥ・ダイ』と比べれば、その徹底してタイトで荒削りなサウンド・プロダクション、複雑な韻や抽象的な比喩表現も合わせて、どこか聴く者を突き放すような印象さえ与える。盟友AZ、実父オル・ダラと共演した"ライフ・イズ・ア・ビッチ"の刹那主義の影には、振りきろうにも振りきれない死の匂いが濃厚に漂っているし、アーマッド・ジャマルのピアノ・リフに乗せた"ザ・ワールド・イズ・ユアーズ"の生の讃歌の裏側には、産まれては消える命の儚さへの諦観が、まるで血糊のようにべっとりと貼りついている。たとえそのサウンドの享楽にただ酔いしれるだけの快楽主義者の鼓膜にさえ、「独りで産まれ、独りで死ぬ/俺の王冠と玉座を継ぐ者はいない(Born alone, die alone/No crew to keep my crown and throne)」といったライムが、針のように鋭く突き刺さる。当時の有名なインナースリーヴの集合写真に写っていたNasのフッドの仲間たちのほとんどは、20年後のいま、死ぬか、刑務所への出入りを繰り返しているそうだ。なぜデビュー当時のNasがあんなにも冷めた目をしていたのか。

あまりに早く現実の残酷さに直面せざるをえなかった早熟な少年の原風景が、ここにあますことなく焼きつけられている。『Illmatic』は、リリース当時こそアメリカのヒップホップ専門誌「ソース・マガジン」で最高評価の5本マイクを獲得し、最終的にはプラチナ・アルバムも達成するものの、その孤高な佇まいゆえか、アメリカ本国でさえ批評家筋からの評価に見合うだけのセールスを上げることはできなかった。20年のときが経ったいまでも、このアルバムの貌は、ひどく孤独だ。

今回新たにマスタリングされたリイシュー盤、とくに未発表音源は最高に胸が高鳴るものだったし、貴重なインタヴューと映像が満載のドキュメンタリーも悪くない出来ばえだった。だが、この記念盤を聴き、映画を観た後の率直な感想を正直に告白すれば、それらの要素は、この作品の本質にはほとんど関係がない、というものだ。ノイズだらけの粗悪な音質だろうが、Nasのパーソナル・ヒストリーやアメリカの現代史についての知識をまるで欠いていようが、そんなことはたいして問題にはならない。張りつめたタイトロープのようなビートにのって矢継ぎ早に押し寄せてくる膨大な言葉を丹念に追っていくだけで、20歳のNasが呼吸していた当時のクイーンズの荒涼とした空気を、その匂いを、その味を、その色彩を、そのざわめきを、鮮明に感じることができる。

『Illmatic』で描かれているのは、90年代初頭のNYの黒人ゲットーという、ひどく特殊な、狭い世界だが、そこに込められた感情は普遍的なものだ。ゲットーはいまでも、世界中どこにでもある。弱者が虐げられ、人間の生がたやすく引き潰され、死者たちの声がこだまする場所。だが、決して歴史に残らないはずのそんなゲットーに、たったひとりの天才が生まれたことで、このアルバムは誕生した。この世の極北で錬成された音と言葉は、ゲットーとはほど遠い、物質的には恵まれた生活を送る人間の心の奥底の闇とさえ、密かに共振するだろう。これは、アメリカのラップ・アートの最高傑作のひとつであるだけでなく、人類社会の抱える不変のカルマを永遠に結晶化させた、闇の文化遺産でもある。

*

最後に、2014年の日本でNasの『Illmatic』を聴く意味について書いておこう。1980年代から90年代にかけて、アメリカの最新の音楽としてラップ/ヒップホップ文化を果敢に受容したこの国のパイオニア達にとって、Nasが引き絞るような声で吐き出した「この世は地獄と変わらない/だが俺は耐えなければ(Life is parallel to hell, but I must maintain)」というラインは、どこか他人事のように響いたはずだ。が、「構造改革」と呼ばれた「20年遅れのレーガン革命」を経験し、震災後の混乱と経済停滞が長引く現在の日本で、Nasの言葉はより切実なリアリティをもって聴かれるだろう。いまや日本の相対的貧困率は先進国中、アメリカに次いで第2位だ。ひとり親の現役世帯の貧困はワースト1位、子どもの貧困率も過去最悪を更新した。アメリカのような人種隔離されたゲットーが日本には生まれないとしても、この数年に出版された壮絶なルポタージュのいくつかを読めば、「一億総中流」の神話がもはや遠い過去の遺物になりつつあることが、ありありと実感できる。前世紀の終わり、この凶弾のようなアルバムを撃ち込まれたアメリカの腹部は、その傷口からまだ生々しい血を流し続けている。その鮮血を恐怖映画でも観るように眺めていられた幸福な時代は、どうやらもう終わったようだ。

願わくば、Nasの音楽やこの映画が、オールド・スクーラーたちのかつての青春のノスタルジーとして消費されるだけでなく、今この瞬間を生きる、これまでNasなど聴いたこともないような新たな人間に届けばいい。スクリーンの中の20年前のNYに焦がれるのではなく、現在進行形でますますタフになっていく、この国の現実と向き合う手がかりになればいい。『Illmatic』には、容赦のない痛みとともに、不屈の精神の息吹が刻まれている。過酷な現実に打ちのめされた若者が、それでもなお服従を拒否し、自分と自分の仲間以外の何者も信じない不遜な顔つきで、この世のすべてに否定を叩きつけている。ニヒリズムと背中合わせの情熱に突き動かされて、彼は世界をひっくり返そうとしているのだ。

決定的な処女作を出してしまった表現者の誰もが抱える宿命的な困難は別にしても、こんなぎりぎりの博打のような作品は、Nas自身にさえ、二度と作ることはできない。絶望的な状況にある人間を救えるのは、癒しや慰めではなく、自分自身の力への強烈な自負と、引き絞るような自尊心だけだ。自らの肉体と精神のみしか賭け金を持たなかったNasのこの「戦いの手記」は、そのことを何よりも真摯に突きつけてくる。彼の声は虚弱な魂にいったん死を与え、もう一度力強く蘇生させる。

94年のクイーンズのプロジェクトから届けられた不朽のメッセージは、真っ黒な円盤に、磁気テープに、銀色のプラスティックに、そしてデジタル・データに変換され、現在に至るまでこの地球上のあらゆる場所で何億回と再生され続けている。ヘッドフォンを耳にあて、再生ボタンを押せば、またあの声が響く。生き続けろ、創造し続けろ、おまえの心臓が止まるその瞬間まで。20歳のNasは変わらずそう歌い続けている。

その急き立てるような声に応答することは、ノスタルジーのぬるま湯につかって昔を懐かしむことでは、もちろんない。オールド・スクーラーたちの思い出話は半分ほど聞き流し、いまだ音楽を社交とパーティの道具としか考えていない連中を鼻で笑い、とにかく、この音と言葉を鼓膜に流し込むことだ。

たった10曲、39分と43秒だ。20年前、この40分にも満たない、たったの10曲が、古い時代の終焉と、新たな時代の到来を告げた。やがて音楽は終わり、静寂が降りる。だがこれは、何度でも繰り返す終わりと始まりの予兆だ。その終幕の静けさは同時に、これから訪れる新たな時代の予感でもある。すべてが、たったいま始まったばかりだ。決して目は閉じるな。死の従兄弟である眠りにはつかまるな。愛する者の心臓にくちづけ、ハーブの煙の酩酊のなかでまた罪を犯せ。疲労と汗のぬかるみを乾かし、性懲りもなく無謀な賭けに出ろ。歓喜の勝ち名乗りを上げ、敗北の感覚にひざまずけ。この繰り返す短い永遠のなかで、うつろう生の瞬間を両手につかみとれ。──フーズ・ワールド・イズ・ディス? 明らかなことだ。世界はおまえの手の中にある。

泉智

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE