MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > はっぴいえんど- HAPPY END

彼は「見る前に飛べ」と言いぼくは茶化して「飛ぶ前に見る」と言ったことがあった。それは単なる笑い話に終わらず、ぼくはぼくなりに「風を集めて」と言う作品にして、それをまとめてみた。

松本隆『微熱少年』(1975年)

先日、1年ぶりに顔見知りの中古盤屋に入って「最近は何が売れているんですか」と訊いたら、「和ものが強いっすね」と言われた。たしかにそのお店の日本の音楽のコーナーを見ると、1年前に比べて1/3は減っている気がした。実際そのとき──平日の夕方だが、「日本」コーナーではひとりの若い女性が熱心に掘っていた。そのお店では、90年代以降と80年代以前とで分けているのだが、減っているのは主に80年代以前で、「70年代」は入荷するとすぐに売れてしまうという。

日本において、はっぴいえんど(の解散間際のアルバム)をはじめとする、1972年~1973年あたりのベルウッド・レーベル諸作について、僕がここで上塗りするのもおこがましい話であるのだが、なんでこんなにも70年代初頭のはっぴいえんど系が求められているのかと言えば、もはやリヴァイヴァルなどではなく、年々評価を高めているという事実はさておき、ひとつには、知的で洒落ていながもその温かいサウンドが良いのだと思う。フォーキーだがリズムとアレンジも凝っているし、言葉もユニークだし、アコースティックな音空間も繊細かつエレガント。ポップにおけるミキシング主流の時代を先取りもしているので、いまも音は古びない。すべては最終的に聴き心地の良い音楽へと落とし込まれている。とかくピリピリしている最近の日本において、それはひとつのシェルターになっているのかもしれない。

そもそも今日は、消費文化の世界では、チープな打ち込み音楽が氾濫している。だいたい世のなか超アメリカンでアッパーな、そして薄っぺらいEDMだし、ああ耳も気持ちも痛い……となれば、アコースティックな響きの、アナログ録音の良さが滲み出ている生演奏の音が価値を高めるのも自然の流れで(ベックの2014年のアルバムもそういうカウンター的なものを内包していただろうし、この日本だって、EDM的なるものへの「ノー」として、いまに知的なギターポップが来るで)、日本語で歌われている格好いい音楽を求めるなら、さて、どこの時代に手が伸びていくのかは言わずもがだ。

ちょうど同じ週、ひとと待ち合わせのために僕はまた別の街の中古盤店に入った。まだ明るい時間帯だったが、同じように日本の音楽のコーナーには人が張り付いている。そのうちひとりは30歳ぐらいの外国人で、彼は、Hのコーナーから20分は離れなかった。『レコード・コレクターズ』も最新号では「はっぴいえんど」特集をしているが、なるほど、各社再発しているのだ。いろんな意味でタイムリーだと思う。

3年前、アメリカのTMTというピッチフォークへのカウンター的なマニアックなサイトで、はっぴいえどに関する記事が公開された。この手のメディアで、強烈なエキゾティズムを持っている日本人が取りあげられることは、90年代以降は珍しいことではないけれど、エキゾティズムとはほど遠いはっぴいえんどへの賞賛とは意外な話となる。どうやらアメリカでは、ここ数年、日本に生まれ、日本を生きながら、しかし日本との微妙な距離の、戦後=オキュパイド・ジャパン以降に生じた複雑なアイデンティティへの理解がはじまっているようなのだ。

面白いのは、TMTのライターが、自分=アメリカ人の耳に、この音楽が「紛れもなくfamiliar」であることにショックを受けていることだ。それは、70年代初頭の日本のロック・バンドが、今日の若いアメリカ人が忘れかけている音楽の物語(魅力)をアメリカに教えているからなのかもしれない。が、しかし、はっぴいえんどのラスト・アルバム『HAPPY END』の最後に収録された“さよならアメリカさよならニッポン”(ヴァン・ダイク・パークスとの共作)という曲名が暗示するように、彼らはアメリカン・ポップスの単純なファンだったというわけではない。ときにはアメリカ支配からも、同時に日本支配からも逃れようとしたきのねじれのなかので、この音楽は鳴っている。はっぴいえんどが日本のロック/ポップス史における大いなるターニング・ポイントだったとしたら、重要なことはそれがバッファロー・スプリングフィールドの優れた翻訳ということではなく、当時みんながやってはいけないと思わされていたことをやったことにある。この音楽の心地よさの背後には、当時支配的だった文化への拒絶の意志があるのだ。

……とまあ、そこまで理屈にこだわらなくても、世界のレアグルーヴ愛好家にとって日本が最後の秘境と言われている話は、もうすでに何回か書いてきた通りである。僕たちは、フランス人のハウスDJの耳を鈴木茂のギターが魅了している時代に生きている。

この度、キングレコードから創設者三浦光紀の監修によって、180グラムのアナログ盤として限定リリースされる初期のベルウッド・レーベルの10枚。中古盤でも高値が付けられているものばかりの作品なので、探している人は、値段が上がらないうちに手に入れた方がいいかもしれない。煽るわけじゃないけど、本当に、中古市場でも人気ある。カッティングに関しては、和田博巳(元はちみつぱい)の監修のもとで丁寧におこなわれ、アナログ盤らしい温かい音質になっている。

外国でも通用するサウンドなどという(褒め)言葉は本当に意味がない。僕は、子供の頃に洋楽ファンから「所詮日本のロックなんかさ~」と言われてきた不幸な世代だ。他方で邦楽ファンは洋楽を聴かないという状況にあった。そうした対立軸がいまだにあるのは残念なことだが、しかしその対立軸を越えたところで、はっぴえんどは聴こえているはずだ。僕が小学生の頃は、アントニオ猪木やジャイアント馬場が外国人レスラーをばったばった倒しては人が拍手していた時代である(しかも何故かドイツ人レスラーは味方だった)。もう、そんな単純で、欺瞞的なメロドラマは繰り返されないだろう。萩原健太は、1983年の著書『はっぴいえんど伝説』の最後を「ほんとうの『伝説』はこれから生まれるのかもしれない」という言葉で結んでいる。たしかにその通りになった。大きな大きなハッピー・エンドである。

その代わりはっぴえんどは、受け継がれてきた否定を否定することによって、現存する歴史や記憶の形態を突破しようとした。

──マイケル・ボーダッシュ(奥田祐士訳)『さよならアメリカ、さよならニッポン』

なんてロマンティックな音楽だろうか。この時代にしては先駆的な、巧妙なミキシングの、全曲およそ3分〜2分というポップスが夢の劇場を立ち上げる。萩原健太いうところの「永遠の3分間」の集合体。リアルタイムでは売れなかったという、大瀧詠一のファースト・ソロにして初期の最高傑作。この盤のみ1月発売予定。

Amazon

不毛なこの人生で恋とポップスが夢の続きを可能にする。フィル・スペクターやビートルズやモータウンは、そして大瀧詠一は、そうしたどきどきする思いを音の大聖堂のなかで鳴らすことができた。レーベル10周年のときにリリースされたベスト・アルバム。

Amazon

僕たちの現在がもう過去には戻れないハイブリッドな文化として揺らいでいることは、いまとなっては常識だが、70年代初頭を思えば、それはそれでラジカルな態度表明だったに違いない。日本のポップ・ミュージックにとって歴史的な起点となった作品。

Amazon

はっぴいえんどを起点とする「はじまり」から広がった地平には、実に多くのものがあった。そのなかには80年代の「シティ」との親和性もあった。「シティ」はつねにアンビヴァレンツな記号だ。その空虚さは現代を生きる我々の骨身にしみているが、松本隆にとってのそれはアイロニーでもあったはず。パンクに心酔していた中高生の僕は、はっぴいえんどに端を発したニュー・ミュージック的なるもの(実はまったく別の展開として商用されたもの)に抵抗があったのだが、しかし、松本隆の『微熱少年』(装丁の絵がますむらひろしのほうです)は、稲垣足穂とともに重要な1冊だった。

Amazon

1973年のライヴを収録。知的で、情熱的で、皮肉たっぷりの“はいからはくち”のライヴ演奏は感動的……というか、録音物では(ロックのヴォーカリスト中心主義に抗うがごとく)感情を制御していたこのバンドが、しかしライヴでは実にエモーショナルだったということを知ることができるだけでも貴重な記録。“抱きしめたい”のライヴ・ヴァージョンは涙もの。風都市主催のコンサート「CITY-Last Time Around」がおこなわれたのは1973年9月。オリジナル盤のライナーノーツは北中正和。

Amazon

60年代が好んだ覇者アメリカへの対抗としての「日本」とリンクしたであろう林静一の絵を抜きにこのアルバムは語れない。大胆に引用される大正時代のデカダンスは、「戦後」という圧倒的に支配的な歴史観と抗するかのように、戦前大衆文化を訴える。バックを務めるのは、はちぴつぱい~ムーンライダースの面々。僕は、70年代のあがた森魚の諸作を本当によく聴いた。自分がどこから来たのかを知りたがる20歳ぐらいの僕には、大正ロマンはアイデンティファイしやすかった。UKのポストパンクが19世紀ゴシックにアプローチするのと似ているのかしれない。“赤色エレジー”が数十万のヒットだったいうのは、いまでは信じられないけれど。

Amazon

細野晴臣の最初のソロ作品で、年を追うごとに評価を高めているのも納得できる、ソフトな感触の心地よいフォーク・ロック。「異邦人でいること」、細野晴臣はかつて自らのコンセプトをそう語っている。アメリカでも日本でもない、文化の反射板のあいだで研磨された音楽のもっとも牧歌的な結実と言えるかもしれない。周知のように、彼はその後、エキゾティック・サウンドのパロディのような音楽を試みているが、その文脈でからは「テクノ」とは別YMOが見えるだろう。

Amazon

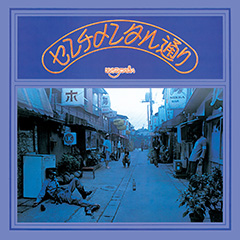

鈴木慶一、かしぶち哲郎らを擁した、はっぴいえんどとともに時代を切り拓いたバンドの唯一のアルバム。ドライなはっぴいえんどに対して、こちらは情緒的で、タイトルが言うように感傷的で、プログレッシヴ・ロックめいた展開もある。

Amazon

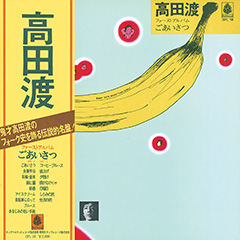

谷川俊太郎、山之口貘、吉野弘といった詩人の言葉を音楽に混合する。ポリティカルだがユーモラス。黒人詩人ラングストン・ヒューズの木島始による日本語詩は、はっぴいえんど演奏するブルースをバックに歌われている。いま聴いてもモダンに感じる。

Amazon

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE