MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

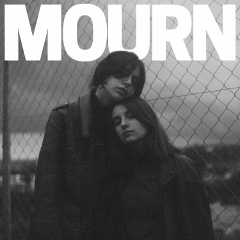

Home > Reviews > Album Reviews > Mourn- Mourn

カーラ・ペレス・ヴァスのヴォーカルに、ふとファースト・エイド・キットの姉妹を思い出す。彼女はラモーンズのTシャツを着ている女の子にしては意外な印象の歌をきかせてくれる。そう、ガレージーなスタイルが持つ固着したイメージを、その真ん中を行きながら吹き飛ばしていくシンガーだ。スペインのガレージ・バンド、モーンのヴォーカル、カーラ・ペレス・ヴァス。いでたちからすれば、ファースト・エイド・キット=北欧のフォーク姉妹との比較は妙かもしれないけれども、たとえば冒頭の“ユア・ブレイン・イズ・メイド・オブ・キャンディ”を聴いてみよう。おそれるもののない若さとみずみずしさ、のびやかな四肢をいっぱいに張り出したような力づよさがそのままに放射されているこの歌だけでも、二者をつなぐにじゅうぶんな相似性が宿っている。姉妹のうちの、とくにあの不敵で太いほうの喉の、ふてぶてしくも健康的な魅力に驚いた記憶がよみがえってくる。彼女らもまた森をゆくパンクである。何かに対して、いや、何もかもに対して怒っているようなそのチリチリとくすぶるエネルギーさえ、カーラや姉妹たちの無敵の若さの中ではめいっぱいに祝福される。

モーンはスペインの4人組、みな10代という本当に若いバンドである。英米豪以外の……というかUK以外のヨーロッパのガレージ・ロックにはびっくりするほど古くさいものがごろごろと転がっていたりもするけれど、スペインは〈エレファント〉のように優れたギターポップ・レーベルが存在する土壌でもあり、モーンの音もまた、オーソドックスなスタイルのなかに英語圏マナーとは少し異なるニュアンスと背景をつけ加えているように見える。

バンドの中心はジャケット写真のふたりで、ジャズ・ロドリゲス・ブエノとくだんのカーラ。ついついとヴォーカルの魅力を書き連ねてしまったが、楽曲制作については全曲ジャズとモーンのふたりの名がクレジットされている。拠って立つところが丁寧に考察・紹介されたライナーによれば、ジャズは父に教えてもらったPJハーヴェイをきっかけに、セバドーやスリーター・キニー、ニルヴァーナ、フガジ、スリントまで、ハードコアからいわゆるオルタナ、90年代のUSインディ・ロックを中心としてその音楽的なアイデンティティを育んだようだ。これはこのバンドのメカニズムを明かすほぼそのままの見取り図でもある。そしてほとんどの曲でヴォーカルをとるカーラには、なるほどPJハーヴェイといわれれば頷かざるをえないような勁(つよ)くて繊細な魅力もあり、かすかなふるえのなかにのぞく男勝りの気丈さにはジョニ・ミッチェルも聴き取りたくなる。美しい出会いだ。出会いのなかに、すでにわくわくするような音楽の予感がある。そして「あなたたちは新しい音楽を参照しないのか?」という問いがためらわれるほど、そこには自らが好んできた音楽への強い愛着と無邪気なあこがれとがのぞいている。

さて、彼らをフックアップした〈キャプチャード・トラックス〉にも言及したい。その名は、先述の冒頭曲“ユア・ブレイン・イズ・メイド・オブ・キャンディ”において、カーラの歌に導かれて入ってくるギターの音をきけばカチリと符合し納得するものがあるだろう。チルウェイヴというOSをガレージというドライブで走らせたような……シューゲイジンなドリーム・ポップやエイティーズ・マナーなシンセ・ポップに「シットな」ガレージ・ロックを縫合しながら2010年前後のインディ・シーンを象徴した、このレーベルらしい音。しかし、方向はブレないながらも「あのときのレーベル」として彼らがゆっくりと忘れられていくようにも思われた現在、モーンはストレートにして急角度な彼らからのメッセージとして耳目を驚かせてくれる。たとえば2曲めに切り替わるときに、カーラの声もまた一気に表情を変え、わたしたちが知る〈キャプチャード〉とは異なるPJハーヴェイやグランジが立ち上がってくる。“マーシャル”などにも、ダイナソー・ジュニアからぺイヴメント、ソニックユースまで圧縮して押し込まれているような錯覚を覚える。ポストパンクやニューウェイヴ、あるいは80年代のUKインディにより軸足を置くかに感じられた、かのレーベルのセンスはいま、たとえばウォーペイントなどが抱える少し文学的な暗さ(他愛ないようでいて詩の文学性も高い)とともに90年代へとスライドして横すべりしながらも大らかな軌跡を描いている。マック・デマルコの評価がいよいよ高まったのに加え、こうした新しい発掘の矛先をさらに広範囲に向けていることに期待をいだく。このバンドに会っては、10曲20分そこらという短さがわざとらしく感じられず、モーン(哀悼する、弔う)といった名前がむしろ輝かしい。

橋元優歩

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE