MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Various Artists- Jon Savage's 1966 The Year …

2015年に日本でもっとも売れた洋楽はビートルズだと誰かから聞かされたとき、反射的に落胆を隠せなかったその一方で、別の機会に誰かからBlackLivesMatterはインターネット時代のブラックパンサー党だと聞かされたときは妙に納得してしまっている。前者は古くノスタルジアで、後者は新しくアクチュアルだと、そう解釈したのだろうけれど、「ブラックパンサー党」という光も影もあるこの比喩をいま使われることとビートルズというロック・バンドがいまでも売れることは、考えようによっては実は矛盾していない。要するに、いまでもともにパワフルなのだ。

SEALDsを話題にするとき学生運動がピークを迎えた1968年という年号が出てくるように、ゲイの歴史を紐解けばその権利を主張した1966年という年号を知る。フェミニズムもそうだし、リベラルと若者文化、そして消費文化とテクノロジーの進化とともに発展するポップ・ミュージックに関してもそうだ。つまり60年代とは、いまだ“現在”にリンクした過去であり、そして60年代とは、未来にリンクしていた“過去”なのだ。それはポップ黄金時代の10年である。ジョン・サヴァージは、そのディケイドの高みを1966年とする。

ジョン・サヴァージは、個人的に好きな音楽ライターのひとりである。彼の著書『イングランズ・ドリーミング』は、戦後の旧・自由主義の所産であるポップないしは若者文化の限界を試すかのように、否定の力で時代に風穴を開けたセックス・ピストルズとUKパンクが、新・自由主義(=サッチャー)の出現のなかで敗北していく様を描いている。パンク通史としては、もっとも評価の高い本である。

その後サヴェージは『ティーンエイジ』なる大作を著しているが、ぼくはちゃんと読んでいるわけではない。が、18世紀文学のゲーテ「若きウォルテの悩み」(作品に共感する若者たちの自殺を促した作品である)にはじまり、ズートスーツ・ライオット(世界で初めてファッション・スタイルの名が冠せられた暴動)までを描いたそれは、言うなれば、ビートルズやセックス・ピストルズが与えた影響についてのものではなく、ビートルズやセックス・ピストルズに与えた影響の源流を探っていくものなのだろう。そして、サヴェージの近著が『1966』であり、本作は著者が監修したCDというわけだ。

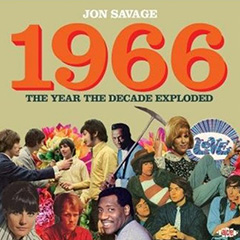

『1966』も本を読んでいるわけではないが、これまた察するところ、サヴェージはその年が西欧社会における戦後の旧・自由主義のひとつのピークと見ているのだろう。ビートルズが『リヴォルヴァー』を出した年であり、ローリング・ストーンズが「19回目の神経衰弱」を発表した年、アメリカではブラック・パワーの爆発すなわち「ロング・ホット・サマー」がはじまった年だ。JBがファンクを磨き、オーティスがシャウトし、モータウンがポップを量産し、NYではウォーホルの「エクスプローディング・プラスティック・イネヴィタブル」でヴェルヴェッツが演奏し、かたやビーチ・ボーイズのドリーミーなポップソングがあり、合法だったLSDは加速的に広まって、政治とドラッグ・カルチャーと若者文化とポップ・カルチャーがリンクした年……である。

CD版『1966』は、ヒット曲集ではない。その年を象徴する全48曲によって構成されている。収録曲のすべては7インチ・シングルで発表された曲(そのB面の曲もあり)で、バーミンガムのロックンロール・バンド、ジ・アングリーズの“The Quiet Explosion”からはじまる。この手の企画ものは権利の関係で自由に選曲できないものだが、この2枚組には、明確なコンセプトのもと監修者の豊富な知識が注がれ、ポップ革命に関わる1966年のシングル曲が小気味よく続いてく。

ザ・ストレンジラヴの“Night Time”には週末の夜の熱気が描かれ、ニューヨークの黒人女性シンガーソングライター、ノーマ・タネガの“Walkin' My Cat Named Dog”にはフェミニズムが表現されている。後にセックス・ピストルズがカヴァーしたザ・フーの“Substitute”には10代の混乱と怒りが込められ、後にザ・スペシャルズがカヴァーしたレックス・ガーヴィンの“Sock It To ‘Em J.B.”では当時のDJスタイルのユーモアと活力が記録されている。

ジョー・ミークのハウス・バンド、ザ・トルネイドースの「Do You Come Here Often?」では同性愛の暗喩が演じられ、ザ・サースティーンス・エレヴェイターズの“You’re Gonna Miss Me”は10代の青春ソングのなかにLDS体験をにおわせる。1966年には、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドが最初のシングル「I’ll Be Your Mirror」をリリースし、デヴィッド・ボウイが最初の名曲“The London Boys”を発表している……。(以下、略。詳しくはブックレットのサヴェージ本人による解説を参照)

1977年、シカゴにやって来たフランキー・ナックルズは、NYでは流行が終わった曲をかけたところ、ものすごい受け方をして、古い曲にもまだパワーがあることを実感している。これが1980年代におけるハウス・ミュージック誕生の伏線となる。しかし、それは12インチ・シングルの話。『1966』は7インチ・シングルの物語である。恋について歌おうが革命について歌おうが、怒ろうが悲しもうが、すべての曲は2分から3分で完結する。1966年とは、シングルがアルバムよりも売れた最後の年である。その文化はいまは失われてしまった。しかし、それ以上に失われてしまったものがある。もちろんÅ取り戻すことはできるだろう。『1966』には、ポップ・カルチャーにおける型を破ろうとする覇気、媚びることない攻撃的な態度、そして不信の念を一発で解決してしまう行動力と変革の夢……そういったものが収録されている。

※ちょうこの原稿の書いた翌日、リキッドルームでのKOHHのライヴを見た。それは確実に、未来にリンクする現在だった。

野田努

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE