MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

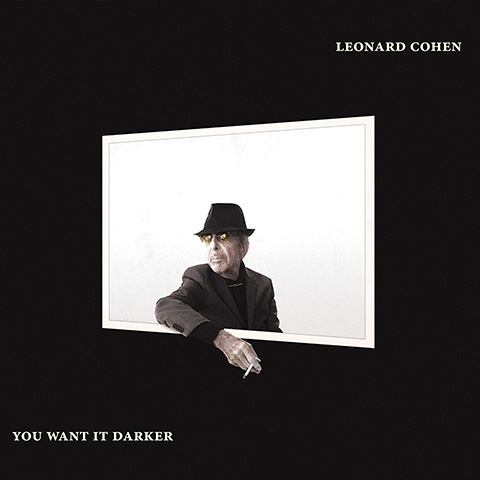

Home > Reviews > Album Reviews > Leonard Cohen- You Want It Darker

ヒネニ、ヒネニ

神よ、準備はできている

“ユー・ウォント・イット・ダーカー”

自分の死を予見していたとしか思えない。デヴィッド・ボウイの『★』ほどコンセプチュアルではないにせよ、2010年代に入ってからの『オールド・アイディアズ』(2012)、『ポピュラー・プロブレムス』(2014)、そして本作『ユー・ウォント・イット・ダーカー』は20世紀を代表する詩人が自らの晩年と死期を綴った連作だと……訃報のあとの現在からはよりいっそう感じられてしまう。ただ、まだ彼がこちら側にいた頃――ほんの数週間前だ――、本作を聴いた自分の頭に浮かんだのは「まだ自分にはわからない」ということで、それはコーエンが82歳を迎え死と対峙していることをその時点でたしかに嗅ぎ取っていたからだ。

たとえば先日他界したアンジェイ・ワイダの結果的な遺作『ワレサ 連帯の男』が20世紀のかつての理想主義を描いていたように、あるいはイーストウッドの『ハドソン川の奇跡』がそうであるように、スピルバーグの近作がそうであるように、20世紀の巨人たちが明らかに自らの残り時間を意識していることが彼らの最近の作品には刻まれている。宮崎駿のドキュメンタリーを観ていたら、いまから新作長編を撮るのに数年かかるとして、そのときまだ自分は生きているだろうかと呟いていた。その聴衆であり観客であるわたしたちにとって、この21世紀初頭を生きるとはそういうことなのかもしれない。すなわち、20世紀のポップ・カルチャーの父や母の死を感じ取ることだと――。

僕がレナード・コーエンにはじめて出会ったのがいつかは、もう定かではない。オリヴァー・ストーンの映画『ナチュラル・ボーン・キラーズ』の主題歌に“ザ・フューチャー”が象徴的に使われていたがそれもリアルタイムではないし、はじめて耳にした“ハレルヤ”のヴァージョンがジェフ・バックリィだったかルーファス・ウェインラントだったかも覚えていない。それくらい、北米の文化に染みわたっていたからだ。ロバート・アルトマンをはじめとするいくつかの映画、あるいはインディ・ロックの歌詞や曲名に彼の言葉や歌を発見する機会がごく自然にあり、それはいかにその詩人がのちの時代の表現者たちに愛され尊敬されているかを知ることだった。ディランとともに語られるわけである。アルバムとしてよく聴いたのは『レナード・コーエンの唄』(1967)、『ひとり、部屋に歌う』(1969)、『愛と憎しみの歌』(1971)の「ソングス~」ではじまる初期3作だったが、20代前半のときにもやっぱり「まだ自分にはわからない」と思っていた。そこでは憎しみや苦しみから逆照射される性愛の歓び、信仰、孤独、男と女の無常が慎重に韻を踏みながら描かれていた。低音でブツブツと呟きながら、歌いながら、レナード・コーエンは誰よりも人生の苦悶を味わいつくしているように精神的に未熟だった自分にも感じられた。よく遅咲きだと言われるが、彼がデビュー作を発表した33歳にいざ自分が近づいてみると、その表現がいかにはじめから文学的に成熟していたかを思い知らされる。そこにありながら多くの人間が触れようとしない苦しみや感情のやり場のなさが、そこではエレガントに綴られているからだ。

このように書くとおこがましいかもしれないが、そのような聴き方をしていた人間はけっこう多かったのではないかと思う。カート・コバーンが「棺のなかでレナード・コーエンを聴かせてくれ/そうすれば永遠に嘆いていられる」と歌ったのはあまりにも有名だが、すなわち、ひとが内省に向かうときの精神的な支えとなっていたのがコーエンの詩であり歌だったのではないだろうか。かつてトリビュート盤『アイム・ユア・ファン』のオープニングを務めたR.E.M.が解散するとき、彼らが最後の曲のタイトルとしたのは“ハレルヤ”で、そこでは「神よ、僕はあなたの前にひとりで立っています」と歌われていた。それは明らかにコーエンの歌に対する子どもたちの回答だった。

「許しなんて必要ないさ、ノー、ノー、ノー、ノー、ノー/責める人間など誰もいない/そのテーブルを去るよ/ゲームを降りるよ」と歌う“リーヴィング・ザ・テーブル”がスウィートなワルツになっているように、『ユー・ウォント・イット・ダーカー』は死を前にした覚悟を綴りながらその音楽はとても優しく、ソウルフルに響いている。見事に韻が踏まれている。フォークとソウルとゴスペル……息子アダム・コーエンのプロデュースも如才ない。オルガンが宗教的に和音を鳴らす“イフ・アイ・ディドゥント・ハヴ・ユア・ラヴ”は、人生の終わりに立った人間だから口にできる愛の讃歌だ。ダークで死の気配が漂いながらも、それ以上に優雅で甘く、そして色気に満ちている。……そうなのだ。80歳を超えながらも、女を愛し続けて生きてきた男が発するその低音は、いまもゾクゾクするほどセクシーで、それは死を目前にしてこそのエロスの力を思わせる。クロージングのストリングスのリプライズはコーエンが自らに捧げる葬送曲に違いないが、それは力強く、穏やかに鳴っている。そして声が続く。「ぼくときみの愛の間に、約束があることを願うよ」――そうして、アルバムは終わる。

この境地は、やはり自分にはまだわからないと思う。だがそれでいいとも思える。あと50年経ったときにでもボンヤリとわかればいいし、もしくは、人生がままならないときにときどき思い出して聴けばいい。そんな包容力を持った遺作だと僕には思える。

本作を聴き終えたあと、久しぶりに初期の3作を聴き返してみるとそこには、かつて自分がどうにもならないことで悩んでいたときに胸を打たれた言葉があったことを思い出したのだった。レナード・コーエンが残したたくさんの美しい言葉と歌に、あらためて感謝したい。

電線の上の一羽の鳥のように

真夜中の聖歌隊の酔っぱらいのように

私は私なりのやり方で自由になろうとした “電線の鳥”

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE