MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Jesse Osborne-Lanthier- As The Low Hanging Fruit Vulnera…

Jesse Osborne-Lanthier

As The Low Hanging Fruit Vulnerabilities Are More Likely To Have Already Turned Up

Halcyon Veil

Jesse Osborne-Lanthier

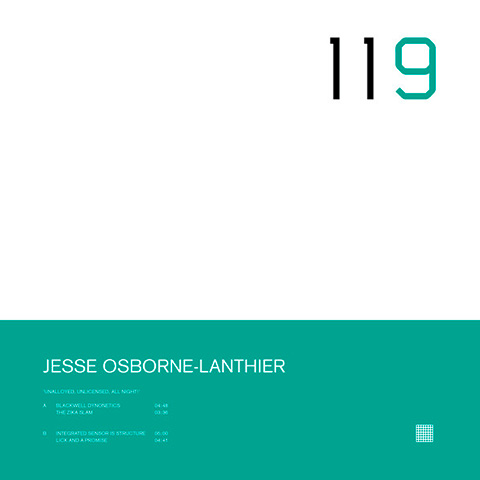

Unalloyed, Unlicensed, All Night!

Raster-Noton

デンシノオト Jan 31,2017 UP

ジェシー・オズボーン・ランティエは、ベルリン/モントリオールを拠点とするサウンド・アーティストだ。彼はソロに加えて、バナルディーノ・フェミニエーリとのフェミニエーリ・ノワール、ホボ・キューブズとのザ・エイチ(The H)というユニット活動もおこなっており、2015年にはロバート・リッポックとの『タイムライン』を、2016年にはグリーシャ・リヒテンバーガーとの『C S L M』をリリースするなど、コラボレーションにも積極的。リリースは主にカセットとデータ(リヒテンバーガーとの作品はLP/データ)を中心におこなわれ、〈ホエア・トゥーナウ?〉や〈ハルシオン・ヴェール〉など、知る人ぞ知るレーベルから作品を送り出してきた。そのサウンドは、聴き手の知覚の磁場を不安定に拡張するかのように強烈である。

そのジェシー・オズボーン・ランティエが、2016年に〈ハルシオン・ヴェール〉からリリースしたアルバムが、この『アズ・ザ・ロウ・ハンギング・フルーツ・ヴァルネラビリティーズ・アー・モア・ライクリー・トゥー・ハヴ・オールレディ・ターンド・アップ』である(以下、『ATLHFVAMLTHATU』)。私には、この『ATLHFVAMLTHATU』こそ、2010年代のインダストリアル/テクノの現在形を示すアルバムに思えた。ヒップホップやグライムをルーツに持っているように聴こえながらも、それらの要素は、ノイズの中に焼け焦げ、まるで残骸のようなノイズとして放出されていたからだ。融解ではなく、焼き尽くされた感覚。まさに、この不穏な時代を象徴するような感性である。その衝動の連鎖のごときサウンドは、メタリックで乾いた感覚をリスナーの耳に残す。まるで鉄屑の美学のように。彼のリズムは、自身の衝動的な律動そのものだ。やや古い映像だが、3年前のライヴ映像を観ても、それはわかる。

肉体の衝動。そして光の衝撃。この強烈な暴発感覚は、本作『ATLHFVAMLTHATU』でも同様だ。衝動と鉄屑のように乾いたサウンドは、より緻密に、強靭になり、同時に、一種の(奇妙な)ノイズ・レイクエム的な終末感覚を醸し出していた。そう、2010年代のインダストリアル/テクノが、ある種の同時代性を持っていたとするならば、この「世界が終わっていくこと」の意識/無意識を、強く反映した音楽だったからではないか。じじつ、1曲め“ノース・フェイス・キラ”から、まるで「空爆」のような壊れたビート、爆発のようなノイズが炸裂する。まさに「世界の終わり」の感覚である(むろん、それが一種のフェイクであったとしても問題はない)。

だからこそアルバムの終曲=終局である“ヴェロシティ、バイロケーション、パイロキネシス”は、どこか讃美歌のように響いているのだろう。爆風と瓦礫。その果てにあるハーモニー。なんという美しい構成か。まさに崩壊していく「世界」へのノイズ・レクイエム。そして、その終末感覚こそが、本作を含む2010年代的なインダストリアル/テクノ、最大のテーゼといえる。いわばダークで物語性の強いテクノ。「ダーク・テクノ」。

しかし、である。2017年以降、それは一定の役割を終えることになるのではないか。ノイズだとか、ミュージック・コンクレートだとか、エクスペリメンタルだとか、アンビエント/ドローンだとか、それら言葉の記号性が有効性を持ちえた時代が終わったともいえるし、より内実を伴いつつ、現実的な応用の時代に入ったともいえるし、そもそも世界は、いったん清算すべき時の直前に来ているのが、いまや明確になったからだ。世界は終わる。ゆえに物語は終わった。では、世界の無意識を反映する先端的音楽に、どのような方向性があるのか。ひとつは、ヴァーグのように、この世界のダークを鏡のように映しだすブラック・メタル・ダーク・テクノへと進む道があるかもしれない。

もうひとつは霧のようなアトモスフィアがさらに押し進まれていく傾向だ。これはウォルフガング・ヴォイトが2016年のタスク・フェティヴァルで披露したライヴ/映像が、そのモデルとなるのではないか。現象の生成。

さらに、もうひとつは、より電子音の即物性や生々しさを追及するモードである。近年のモジュラーシンセ・ブームを経由したものだが、より電子音パルスの衝撃が聴覚と体を揺さぶるタイプのものだ。それはもはやモノのように、そこにある。その本年最初の重要な作品が、〈ラスター・ノートン〉からリリースされたジェシー・オズボーン・ランティエのEP『アナロイド、アンライセンスド、オール・ナイト!』になるのではないか、と思うのだ。

『アナロイド、アンライセンスド、オール・ナイト!』は、パリでのライヴ・セットの2時間前に制作・録音されたものだという。そのせいか収録された全4トラックは、即物的かつ即興的電子音の運動感覚とジェシー・オズボーン・ランティエらしい前のめりのメタリック・リズム感が生々しく横溢しており、シンプルながら、まさにパルスの衝撃のような中毒性がある。このマテリアル・オブジェクト的なパルス感覚こそ、2010年代的なインダストリアル/テクノ「以降」を示す兆候に思えてならない。

私はこのEPを聴きながら、イヴ・ド・メイがベルギーの〈アントラクト〉からリリースした『レイト・ナイト・パッチング 1』を思い出した(なんとなく名前も似ている)。『レイト・ナイト・パッチング 1』もまた、イヴ・ド・メイがモジュラーシンセを用いて一晩で作り上げた即興的音響テクノである。『レイト・ナイト・パッチング1』は、〈スペクトラム・スプールス〉からリリースされた『ドローン・ウィズ・シャドウ・ペンズ』(2016)のダークで緻密な音響空間と比べると、即物的な電子音の集積による楽曲であり、その評価は賛否両論であったが(たしかに『ドローン・ウィズ・シャドウ・ペンズ』以降の過渡期的音源であるのは事実だ)、しかし、私などは、そのマテリアリズム/テクノに、インダストリアル/テクノ「以降」の兆候を強く感じてしまった。これは『アナロイド、アンライセンスド、オール・ナイト!』にも繋がる感覚である。

2010年代前半的なダークなインダストリアル/テクノの物語性(世界の終焉のような。つまり『ATLHFVAMLTHATU』的)から、2010年代後半的なマテリアリズム(人間以降のモノ世界。つまり『アナロイド、アンライセンスド、オール・ナイト!』的)への移行である。音楽から「物語性」が漂白された世界へ。つまりはマテリアル・テクノロジカルな電子音楽へと変化(ある意味では遡行、ある意味では進化)しつつあるのだろう。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE