MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Oto Hiax- Oto Hiax

まったく新しい様式を発明したから素晴らしい。かつてないサウンドを鳴らしてみせたから優れている。たしかにそういう評価のしかたはある。あるいは、最近の傾向を反映しているから重要である。こんな時代にこんなサウンドを鳴らしているからこそ価値がある。そういう判断のしかたもある。でも、当たり前の話ではあるが、そういう基準からはこぼれ落ちてしまう作品だってある。特に目新しいわけではない。何かの波に乗っているわけでもない。でも、完成度自体はきわめて高い――Oto Hiaxのこのアルバムはまさにそういう「こぼれ落ちてしまう」作品だ。どうしても何らかの文脈を用意しなければならないのであれば、「90年代リヴァイヴァル」あるいは「00年代リヴァイヴァル」といった言葉をあてがうこともできるだろう。そのどちらにも当てはまってしまうところがこのアルバムの魅力でもあるのだが、しかしどうにもこの作品からは、そういうふうに「整理されてしまうこと」を拒むような不思議な温度が感じられる。

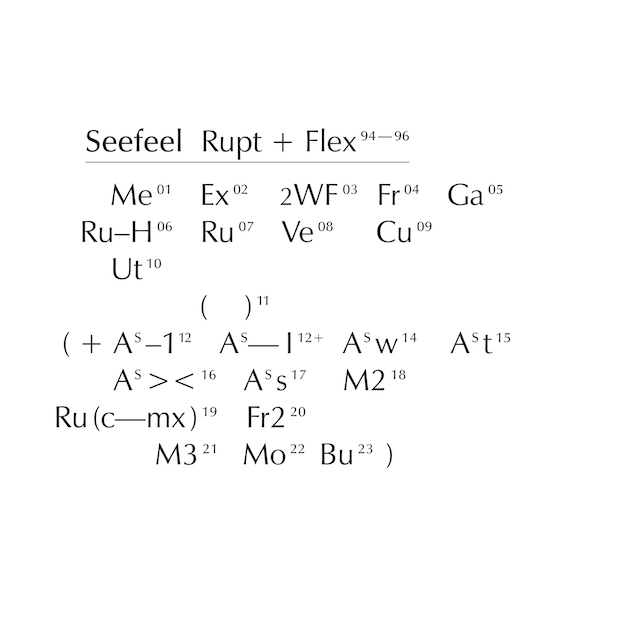

Oto Hiax は、シーフィールの中心人物として90年代の音楽シーンに多大な痕跡を残したマーク・クリフォードと、ループス・ホーント名義でおもに〈Black Acre〉から作品を発表してきたスコット・ゴードンのふたりから成るユニットである。2015年に自主リリースされた最初のEP「One」の時点では、「とりあえずコラボしてみました」という印象が強く、まだ方向性の定まっていない感のあったかれらだが、ラシャド・ベッカーがカッティング&マスタリングを手掛け、名門〈Editions Mego〉からリリースされたこのファースト・アルバムは、その多彩な音響の実験とは裏腹にしっかりとしたまとまりを持っている。アンビエント、ドローン、シューゲイズ、サイケデリック、ノイズ、ミュジーク・コンクレート、ミニマル……本作にはさまざまなジャンルやスタイルの要素が盛り込まれているけれど、それらの音の群れをひとつの作品としてまとめ上げているのは、牧歌性である。

このアルバムでは、ぬくもりのあるシンセやフィードバックがどこまでもノスタルジックな風景を現出させている。その繊細な情緒は、はかなげな電子音がよく晴れた穏やかな午後のイメージを呼び起こす冒頭の“Insh”から、すぐに聴き取ることができる。細かく切り揃えられた電子音がセンチメンタルなコードのなかを流れいき、そこにときおり鋭利な刃物が紛れ込む2曲め“Flist”なんかは、ゆったりと水中を漂っているかのような心地良さを与える。こうした牧歌性は、フィードバック・ノイズとエコーが極上のシューゲイズ的サイケデリアを錬成する5曲め“Creeks”にもっともよく表れており、そのたゆたう音の波のなかでわれわれはただただ安らかな光にくるまれることになる。

しかしこのアルバムはただ夢見心地なだけではない。フィードバックを背後に具体音が舞い踊る3曲め“Dhull”や、民族的な高音とドローンに支えられながらさまざまな音の展覧会が催される4曲め“Eses Mitre”、もこもこした低音としゃらしゃらした高音が耳をくすぐる小品“Bearing & Writhe”と、トラックが進むごとにアルバムはミュジーク・コンクレートの側面を強めていき、それは9曲め“Lowlan”でひとつの山場を迎える。フィードバックとドローンの上をノイズが転がる7曲め“Littics”や、センチメンタルなコードの往復運動をバックに打撃音が乱れ舞う8曲め“Thruft”などでは、シューゲイズとミュジーク・コンクレートが同時に追究されている。ギターが電子音との一体化を目指しているかのような10曲め“Hak”もおもしろい。

ノスタルジックでドリーミーなムードのなかに、即興的でノイジーな、ある意味では破壊的でもある要素が巧みに散りばめられている。このアルバムのなかを行き交うさまざまな音たちは、生の喜びを祝福すると同時にその喜びに疑いの眼差しを向けてもいる。音たちは交錯しながら、一方で牧歌的な風景を現出させつつ、他方でその素敵な夢の景色に小さな引っかき傷を刻み込もうとする。情緒に頼り切るのでもなく、かといってエクスペリメンタリズムに振り切れるのでもない。感傷と実験との絶妙な共存。

このアルバムはけっして後世まで語り継がれるような「傑作」の類ではない。が、確実にある一部の人びとの耳を捉え、いつまでもその記憶の隅っこに留まり続けるだろう。ただ垂れ流しているだけでもじゅうぶん心地良いが、じっくり聴き込めば多くの発見がある。すでにさまざまな佳作や話題作が出揃ってきている2017年の音楽シーンだけれど、2月から3月にかけて個人的にもっともよく聴いていたのがこの Oto Hiax のアルバムであった。きっとこれからも何度も聴き返すことになるだろう。白熱する年間ベスト・レースからは「こぼれ落ちる」、地味ながらも愛おしい1枚である。

小林拓音

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE