MOST READ

- interview with xiexie オルタナティヴ・ロック・バンド、xiexie(シエシエ)が実現する夢物語

- Chip Wickham ──UKジャズ・シーンを支えるひとり、チップ・ウィッカムの日本独自企画盤が登場

- Natalie Beridze - Of Which One Knows | ナタリー・ベリツェ

- 『アンビエントへ、レアグルーヴからの回答』

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- VINYL GOES AROUND PRESSING ──国内4か所目となるアナログ・レコード・プレス工場が本格稼働、受注・生産を開始

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head / Loula Yorke - Volta | ルーラ・ヨーク

- interview with Chip Wickham いかにも英国的なモダン・ジャズの労作 | サックス/フルート奏者チップ・ウィッカム、インタヴュー

- interview with salute ハウス・ミュージックはどんどん大きくなる | サルート、インタヴュー

- Kim Gordon and YoshimiO Duo ──キム・ゴードンとYoshimiOによるデュオ・ライヴが実現、山本精一も出演

- Actress - Statik | アクトレス

- Cornelius 30th Anniversary Set - @東京ガーデンシアター

- 小山田米呂

- R.I.P. Damo Suzuki 追悼:ダモ鈴木

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant | ブラック・ディセレラント

- Columns ♯7:雨降りだから(プリンスと)Pファンクでも勉強しよう

- Columns 6月のジャズ Jazz in June 2024

- Terry Riley ——テリー・ライリーの名作「In C」、誕生60年を迎え15年ぶりに演奏

- Mighty Ryeders ──レアグルーヴ史に名高いマイティ・ライダース、オリジナル7インチの発売を記念したTシャツが登場

- Adrian Sherwood presents Dub Sessions 2024 いつまでも見れると思うな、御大ホレス・アンディと偉大なるクリエイション・レベル、エイドリアン・シャーウッドが集結するダブの最強ナイト

Home > Reviews > Album Reviews > Liars- TFCF

隠された内面の吐露であるとか、もっともらしいメッセージであるとか、「リアルであること」とか……、「シリアス」なロック・ミュージックがおおよそ陥りがちなクリシェ(すなわち停滞)からライアーズはつねに身をかわし続けてきた。何しろ彼らは「嘘つき」だ。ライアーズは2001年のデビュー作からコンスタントに7枚アルバムを発表しているが、作品ごとに極端にサウンドとコンセプトを変えていくというのは批評や聴き手を煙に巻くということに他ならず、つまりバンドの本質を誰にも悟らせないということだ。そもそも本質なんてまやかしに過ぎないとでも言うように、飄々と実験で遊んできたことがライアーズをライアーズたらしめてきた要素であった。もしライアーズがポストパンクであるならば、それはたんなる音の記号の引用ではなく……スーサイドのシンセ・サウンドでもギャング・オブ・フォーのベースラインでもなく、知性とユーモア、それにアイデアで停滞を乗り越えていこうとする態度のことである。

だが、8作めとなる『TFCF』の再生ボタンを押せば、1曲め、“The Grand Delusional”ではすすり泣くようなアコースティック・ギターの演奏とアンガス・アンドリューの歌が聞こえる。ジョークでは……なさそうである。アンドリューは本作のことを「孤独であること」を見つめたものだと説明している。そして、そこに潜るためにアコースティック・ギターが必要だったと。「“リアル・ミュージック”って最悪な言葉のセンスだ」と言いながら、それでも彼にとってなにか「リアル」なものがこのアルバムにおいては必要だったのである。ライアーズは嘘つきであることを手放したのだろうか?

そこには、バンドの内的要因が働いている。本作の制作に取り掛かる前、結成以来のメンバーであったアーロン・ヘムフィルが離脱。ライアーズは実質アンガス・アンドリューのソロ・プロジェクトとなる。アンドリューは自身が育ったオーストラリアに居を移し、人里離れた場所でひとり音楽創作と向き合うこととなった。

テクノ的にかっちりとしたエレクトロニック・ビートとプログラミングを多用した前作『メス』と本作は極めて対照的で、これまで避けてきたアコースティック・ギターの演奏とサンプリング・ワークが『TFCF』において大きなサウンドの特徴となっている。が、それはこれまでのコンセプト主義によってもたらされた変化ではなく、やむにやまれず取り組まれたものだ。アコギを弾くことで触発されたのか、歌詞はひどく内面的。躁的だった『メス』とはこれも対照的に、全編を通してダウナーなムードに満ちている。初期のシャープさもない。ライアーズが一角を担っていたとされるブルックリン・シーンやポストパンク・リヴァイヴァルが霧散したいまとなっては余計に、何やら物寂しげなアルバムである。アコギの弾き語りにシンセの丸い音をいくつか与えたばかりの“No Help Pamphlet”、弱々しく歌うバラッド“Ripe Ripe Rot”など、ライアーズらしからぬ寂寥感が響いてくる。

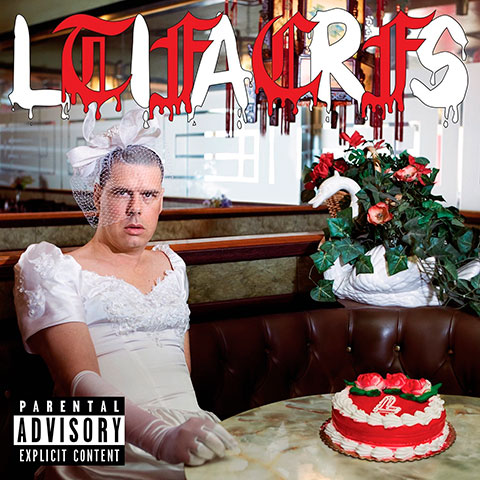

だが……ウェディング・ドレス姿のアンドリューと見つめ合いながらアルバムを聴いていると、彼が諧謔を捨てていないことがにわかに伝わってくる。ライアーズを培ってきたエクスペリメンタリズムはもはやガッチリと根を張り、自然と茎を伸ばしている。西部劇が爛れたシンセ・ポップに侵食され飲み込まれていくかのような“Cliché Suite”、呪術的なノイズが蠢くばかりの“Face To Face With My Face”、アコースティックなリフが脱力的なダンス・サウンドで脱臼する“No Tree No Branch”、ベック『オディレイ!』をすさまじくダルくしたかのようなサンプリング・コラージュ“Cred Woes”、高圧的なビートと低音がランダムに叩きつけられる“Coins In My Caged Fist”……。たしかにこれまでのような都会のアート・ロックという佇まいではなくなっているが、オーストラリアの美しい田舎の風景のなかで作ったにしては何かが強烈に歪んでいる。ディス・ヒート『ディシート』が時空を超えて蘇ったかのような不穏さと奇妙さ。『TFCF』には彼、アンガス・アンドリューの「リアル」な内面の探求がたしかに込められているはずなのに、その表出において「シリアス」な聴き手を何度もからかっているようだ。あるいは内面に沈みこもうとする自分自身も。存在の危機に直面してなお、嘘つきの矜持は守られたのである。

木津毅

ALBUM REVIEWS

- Loula Yorke - speak, thou vast and venerable head/ Loula Yorke - Volta

- Actress - Statik

- Black Decelerant - Reflections Vol 2: Black Decelerant

- High Llamas - Hey Panda

- The Stalin - Fish Inn - 40th Anniversary Edition -

- KRM & KMRU - Disconnect

- Cornelius - Ethereal Essence

- Kronos Quartet & Friends Meet Sun Ra - Outer Spaceways Incorporated

- Martha Skye Murphy - Um

- Mouchoir Étanche - Le Jazz Homme

- Taylor Deupree - Sti.ll

- John Cale - POPtical Illusion

- Amen Dunes - Death Jokes

- A. G. Cook - Britpop

- James Hoff - Shadows Lifted from Invisible Hands

DOMMUNE

DOMMUNE