MOST READ

- Ryuichi Sakamoto | Opus -

- interview with Lias Saoudi(Fat White Family) ロックンロールにもはや文化的な生命力はない。中流階級のガキが繰り広げる仮装大会だ。 | リアス・サウディ(ファット・ホワイト・ファミリー)、インタヴュー

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫 | リー・イーレイ

- Columns 4月のジャズ Jazz in April 2024

- tofubeats ──ハウスに振り切ったEP「NOBODY」がリリース

- interview with Larry Heard 社会にはつねに問題がある、だから私は音楽に美を吹き込む | ラリー・ハード、来日直前インタヴュー

- interview with Martin Terefe (London Brew) 『ビッチェズ・ブリュー』50周年を祝福するセッション | シャバカ・ハッチングス、ヌバイア・ガルシアら12名による白熱の再解釈

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes | ジーザス・アンド・メリー・チェイン

- Larry Heard ——シカゴ・ディープ・ハウスの伝説、ラリー・ハード13年ぶりに来日

- Columns ♯5:いまブルース・スプリングスティーンを聴く

- interview with Keiji Haino 灰野敬二 インタヴュー抜粋シリーズ 第2回

- interview with Shabaka シャバカ・ハッチングス、フルートと尺八に活路を開く

- Free Soul ──コンピ・シリーズ30周年を記念し30種類のTシャツが発売

- interview with Fat White Family 彼らはインディ・ロックの救世主か? | ファット・ホワイト・ファミリー、インタヴュー

- Fat White Family ——UKインディ・ロックの良き精神の継承者、ファット・ホワイト・ファミリーが新作をリリース

- 『成功したオタク』 -

- claire rousay ──近年のアンビエントにおける注目株のひとり、クレア・ラウジーの新作は〈スリル・ジョッキー〉から

- Columns 3月のジャズ Jazz in March 2024

- Beyoncé - Cowboy Carter | ビヨンセ

- Columns 坂本龍一追悼譜 海に立つ牙

Home > Reviews > Album Reviews > Kassel Jaeger- Aster

ミュジーク・コンクレートはサウンドの接続と変化の実践であり、音が実体から切り離されたとき音響イメージが聴覚にどう影響を与えるかを思考する実験でもある。いうまでもないがその祖はピエール・シェフェールで、その手法の多くがピエール・アンリに負っている。さらにはリュック・フェラーリやフランソワ・ベイルなどの現代先端シーンへの多大な影響力も忘れるわけにはいかない。そしてそれらはシェフェールが設立したGRM(フランス音楽研究グループ)という現代音楽/電子音楽史上の重要な組織へと繋がっていく。つまり先進とオーセンティックを合わせ持った音楽史へと至り、やがて複雑に分岐していく。

同時にその唯物論的な芸術の実験・実践は、ヤニス・クセナキスの電子音楽、ピエール・ブーレーズの現代音楽のみならず、第二次世界大戦後のフランスにおける言語/映像における接続の実験にも交錯可能である。例えば小説におけるアラン・ロブ=グリエ『迷路の中で』やル・クレジオの初期作品『大洪水』『物質的恍惚』に代表されるヌーヴォーロマン、映画史におけるヌーヴェルヴァーグの映像と音響、中でもジャン=リュック・ゴダールが発展させ80年代から90年代にかけて現実化したソニマージュ映画『パッション』『カルメンという名の女』『右側に気を付けろ』『映画史』『新ドイツ零年』などの参照点へ線を引くことは可能なのだ。思わずフランスという地のマテリアリズム/唯物論的な芸術の系譜について饒舌に語りたくもなってしまう。

しかし、それはむしろフランスという地の芸術運動であるというよりは、ヨーロッパの芸術が20世紀初頭におけるダダやシュルレアリスム、そして未来派など即物的マテリアルの新しい使用方法というアンチ・ロマン主義的な芸術を生み出したことと深く関係していたことはいうまでもない。ではなぜアンチ・ロマン主義なのか。まずは第一次世界大戦直前の20世紀型テクノロジーの予兆がもたらすある種の技術賛美思想によって19世紀的な芸術思想を超克するという一種の世代的な芸術闘争だった。次に第二次世界大戦を挟みヨーロッパはイタリアとドイツのファシズムを経験したことでそのアンチ・ロマン主義はアンチ・ファシズムを内包したものに「上書き」された(ヴァルター・ベンヤミンの「政治の芸術化/芸術の政治化」)。

つまり「戦後」ヨーロッパの20世紀型マテリアリズムは、脱ロマン主義(近代の終わり・現代の始まり)と反ファシズム(世界戦争後の世界)という二重の屈折を内包していたわけである。ゴダールの屈折も分かるというものだし、ジル・ドゥルーズが『シネマ2』で『ドイツ零年』や『イタリア旅行』のロベルト・ロッセリーニ以降などの戦後的映画において統一的な時間の持続が失われた問題を論じたことも分かってくるだろう。

ここで話は一気に現代に飛ぶ。フランスを拠点とする1981年生まれの音響作家カッセル・イエーガー(Kassel Jaeger)の新作『アスター』(Aster)についてだ。〈エディションズ・メゴ〉(Editions Mego)からリリースされたこの新作は大変に素晴らしい。彼はこれまでも〈セヌフォ・エディションズ〉(Senufo Editions)、〈アンファゾムレス〉(Unfathomless)、〈エディションズ・メゴ〉、〈シェルター・プレス〉(Shelter Press)などのマニアから一目置かれるレーベルからアルバムをリリースしており、現代的なミュジーク・コンクレートを考えるときに忘れてはならない重要な作家でもある。また、フランソワ・ボネ(François Bonnet)名義でGRMのエンジニア/ディレクターを務める人物でもあり、いわゆるアカデミックな系譜にいる音楽家ともいえる。あの〈エディションズ・メゴ〉傘下の電子音楽/現代音楽リイシュー・レーベル〈リコレクションGRM〉(RECOLLECTION GRM)の監修を行い、現代のシーンと電子音楽の歴史を繋ぐことに多大な貢献もしているほどだ。

しかし、その彼の楽曲も含めた2010年代以降のヨーロッパ発のエクスペリメンタル・ミュージックには20世紀的芸術が抱え込んでいた屈折は既にない。ロマン主義的な感性とマテリアリズムを程よくミックスさせることでミュジーク・コンクレート的なサウンドを2010年代に相応しいアンビエンスとしてリ・コンストラクションさせようとする意志を感じることができるのだ。これは00年代の初頭のグリッチ・ムーヴメントがあまりにマテリアリズムに傾き過ぎたことへの反動といえるが同時に00年代末期から00年代前半にかけて流行った過剰にロマンティックなアンビエント/ドローンとは似て非なるものにも思える。

単に甘いコードを持続させたものではない。音響と音響をエディットし音楽の気配と断片を生成することで一種のポエジー(=詩学)を生んでいるのである。2017年のカッセル・イエーガーは、〈エディションズ・メゴ〉からジム・オルークとのコラボレーション・アルバム『ウェイクス・オン・セルリアン』(Wakes On Cerulean)をリリースしていることからも象徴的だが、近年の汎ヨーロッパ的なエクスペリメンタル・ミュージックは、2010年代的初頭的なアンビエント/ドローンの系譜というよりは、90年代の初期シカゴ音響派の系譜にあると考えた方がいい。じじつ初期シカゴ音響派にはリュック・フェラーリ的なミュジーク・コンクレートからの影響が強くあった(例えばジム・オルーク『ルールズ・オブ・リダクション』)。

また2016年に〈シェルター・プレス〉からリリースされた ステファン・マシュー(Stephan Mathieu)とアキラ・ラブレー(Akira Rabelais)とのコラボレーション・アルバム『ツァウバーベルク』(Zauberberg)も「新しい音響詩学」とでも形容したいコンクレート・アンビエンスなアルバムに仕上がっていた(彼は90年代の音響実験の系譜を意識的に継承しようともしているようにも感じられる)。

〈エディションズ・メゴ〉からリリースされた新作『アスター』は、その「続編」といえなくもない仕上がりである。そのうえミュジーク・コンクレート的な技法を継承しつつも、新しいダーク・アンビエント/ミュージックとして聴取することは十分に可能なのだ。不思議な「聴きやすさ」がある。1曲め“Aster”から横溢している冷たい洞窟の中のような音の質感には独自のアンビエンスが生成しており、聴き手の耳をいつのまにか引き込んでいってしまうサウンドとなっている。その細やかな静謐さは、次第に音量を増していくサウンドの中に粒子のように聴覚空間に散らばっていく。この音の質感、動き、空間、構築、構成を存分に味わうことで、ミュジーク・コンクレートの現代的活用という現在のエクスペリメンタル・ミュージック・シーン先端性を満喫することができるだろう。

本アルバムは、「その」音が本来の姿(イメージ)から切り離され、「この」音のみの実存/存在となり、そこから新たな音的状況が生成・変化を遂げている。特にアナログ盤D面、データだと7曲めからラスト9曲めに収録されている“Ner”、“Uminari”、“L'étoile du matin”の闇の中の光のような音響空間は、音のみで新しいイマジネーション/イマージュを生み出しているかのように聴こえた。そして、そのサイレンスな終焉。いわば音なき世界へ。それはいわば真夜中の音=イマージュだ。夜とはロマン主義の象徴である。確かにこのアルバムでは、そこかしこに夜の鳥の鳴き声のような音が聞こえてくる。

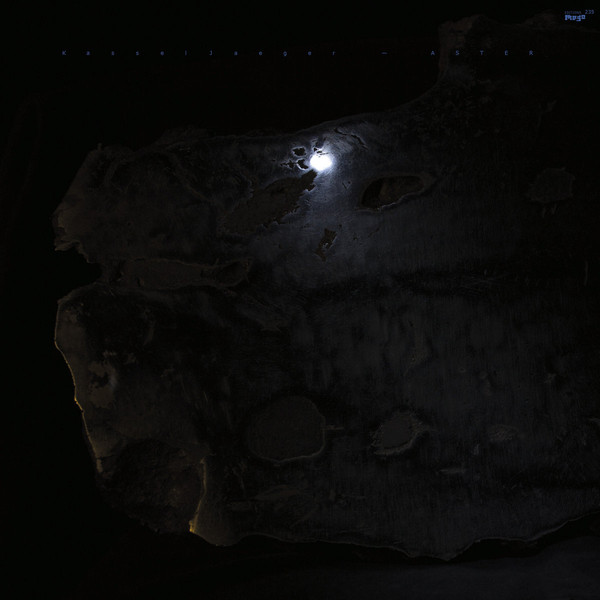

本作も含めた現代のエクスペリメンタル・ミュージックにはもはやアンチ・ロマン主義は感じられない。とはいえ単純なロマン主義への心理的回帰でもない。ではその音はどのようなムードを鳴らしているのか。一種の滅びゆくもの、廃墟へのアンビエンスではないか。この『Aster』も同様である。廃墟的、遺跡的なものへの親和性。夜の廃墟。夜の鳥。夜の化石。夜の遺跡。夜の痕跡。夜の発掘。夜の聴取。アートワークの物体のむこうに光るものが、そのような音響=イメージを象徴しているようにも思えてならない。

デンシノオト

ALBUM REVIEWS

- Li Yilei - NONAGE / 垂髫

- The Jesus And Mary Chain - Glasgow Eyes

- Beyoncé - Cowboy Carter

- 壊れかけのテープレコーダーズ - 楽園から遠く離れて

- Bingo Fury - Bats Feet For A Widow

- Jlin - Akoma

- Ben Frost - Scope Neglect

- Savan - Antes del Amanecer

- Rafael Toral - Spectral Evolution

- Kelela - RAVE:N, The Remixes

- Kim Gordon - The Collective

- serpentwithfeet - GRIP

- Alex Deforce & Charlotte Jacobs - Kwart Voor Straks

- Philip Glass - Philip Glass Solo

- Royel Otis - Pratts & Pain

DOMMUNE

DOMMUNE